前回に続いて竿燈の準備が進む秋田市内の様子です。

昨年春まで、秋田市山王の山王大通りに面した秋田県庁向かい、秋田市役所の東隣にはNHK秋田放送局があった。

駅東側にあった秋田市所有の土地との交換が行われ、NHKは秋田駅東口とつながった新局舎に移転、山王の旧局舎は解体され秋田市所有の空き地となった。秋田市役所も新築が検討され、NHK跡地が新築候補地だったようだが、市長交代などで建て替えが要検討となり、空き地にしておくのももったいないということで、簡単に舗装して来庁者用駐車場になっている。

ただし、竿燈まつりとそれに先駆けた8月1日から6日までは、「ちょうちん横丁 秋田竿燈屋台村」が開催されることになり、その会場になる。

ポスターには「お食事からおまでみやげ何でもそろう!」とあって、B級グルメ、地酒などの屋台も並ぶらしい。竿燈の主催者と同じ、秋田市竿燈まつり実行委員会が主催するイベントで、今年初開催とのことだが、似たようなイベントは今までもあったので、それほど目新しさは感じない。

ともかく、市役所と竿燈会場の竿燈大通り西端の山王十字路までは400メートルと近く、前の山王大通りも歩行者天国になってバスツアー客などの通り道になるから、賑わいそう。

左が県庁、右奥が市役所

左が県庁、右奥が市役所

先日、合同練習の時、旧NHK沿いの遊歩道のケヤキ並木にムクドリが大集合していて、音とフンがすごかったが、その対策として、枝打ち作業が行われていた。

NHK跡地

NHK跡地

簡素なものだが、通りに面して各町内の紋をつけた竿燈の提灯が並んでいる。前は広小路の千秋公園大手門の堀(ハスの咲く外堀)沿いに同じものがあったけど、こっちに移ったのだろうか?(今年は公園の方は未確認【27日追記】千秋公園外堀沿いで設置作業が行われていたが、竿燈と直接関係のない企業広告の提灯なので別物だった。こちらで紹介しています)

これが結構おもしろい。

以前も書いたが、竿燈はもともと城下町の町ごとに行われていた祭り。提灯には各町の紋が描かれており、ユニークで楽しいものが多い。本番では提灯の図柄をじっくり見る機会も少ないだろうし、企業ロゴの提灯もあるため、提灯の町紋に気づかない方も多いと思うので、いくつかご紹介します。

※由来等の情報が分からないものもありますが、公式ガイドブックには記載されているらしいです。以下に記載する由来等は、各竿燈会(町内)の公式ホームページ等を参考にさせてもらいました。

黒一色のもの。真ん中の「馬口労町」のように、町名の頭文字を紋としたものもわりと多い。

右の「川口」は、町名を帆船にデザイン化したもの。同地区は藩政時代は水運の拠点であり「縁起のよい宝船に繁栄への祈りが込められている。」とのこと。

左の「下鍛冶町」は昔のJALのロゴみたいな「鶴丸」だ。【8月5日】図柄の名前は「巻き鶴」というようです。

右は佐竹家の家紋の「秋田市竿燈会」。竿燈参加者をまとめる組織なので、各町内や企業とは別格。

真ん中のお多福は「保戸野(ほどの)鉄砲町」。「保鉄」の略称とともに、けっこう認知された紋だと思う。

左の「新川向南町」。城下町ではない住宅地だから、新規参入町内だと思うが、米俵3つに赤丸とちょっと凝ったデザイン。

真ん中の「豊島町」は赤一色の折り鶴。シンプルだけど好き。

左の「川尻本町」、右の「川口境」も新参団体と思われる(川口境は1983年から)。川尻本町の秋田蕗はいかにも秋田らしいが、蕗の産地だとか町と結びつける理由は特にないと思う。葉っぱに穴が開いているのがおもしろい。

川口境は何の花か思っていたら、町内の親睦団体「さつき会」にちなむ、サツキの花だという。

以後紹介するのは古くからの参加町内だと思われる。

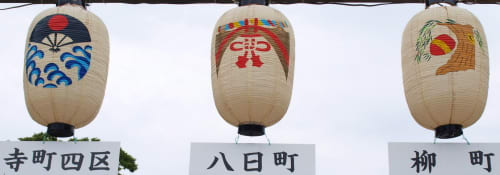

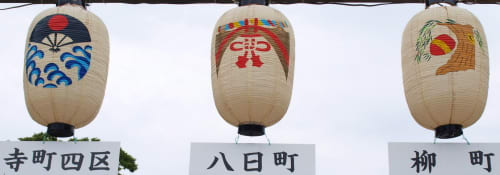

左から「寺町四区」「八日町」「柳町」。いずれも凝ったデザイン。

柳町は柳の木とラグビーボールみたいなのが描かれているが、これは「蹴鞠(けまり)」。蹴鞠をする場所の四隅には柳を植える風習があるのにちなんだ「柳に蹴鞠」という伝統的な図柄があるそうで、それに町名の「柳」をかけているようだ。

「本町五丁目」は何だか分からない不思議な模様。「下肴町」はサカナに掛けて? エビ。背景の青色がアクセント。

「本町六丁目」は金色の軍配。「鉄砲町」はお多福の保戸野鉄砲町とは別。現在は住居表示実施後も名前が残った保戸野鉄砲町の方が認知度が高く、そちらが単に「鉄砲町」と呼ばれることもあるのでややこしい。

鉄砲町のアップ

鉄砲町のアップ

口に書物をくわえているキツネ。佐竹家に飛脚として仕えていたという伝説があり、千秋公園に神社がある「与次郎稲荷」。

「四十間堀町」

「四十間堀町」

見たことがない町紋だったが、岩と海? の雄大な風景。背景は夕焼けだろうか。グラデーションになっているのが珍しい。

最後2つは子供の頃から好きだった紋。分かりやすいし、インパクトのあるデザインだと思う。

「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。

「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。

「上米町一丁目」ウサギの餅つき。

「上米町一丁目」ウサギの餅つき。

今まで紹介した町内の多くは、「○丁目」とか「上/下○町」とか、セットになった町名でも、現在も揃って参加していることは少ない。資金や人手の事情で参加を止めた町内も多いから。

そんな中、上米町一丁目の近隣の上米町二丁目・下米町一丁目・下米町二丁目は現在も揃って参加しており、「上米一」などの略称で呼ばれている。

提灯のデザインで竿燈を楽しむのもまた一興かもしれません。【追記】こちらの記事でも紹介しています。

各町内では、お稲荷さんなどの集会所を竿燈の事務所として、事前準備や当日の待機場所としており、提灯で飾り付けられている。

「下米二」こと下米町二丁目

「下米二」こと下米町二丁目

右奥の塀際に枠だけの竿燈が立てかけられている。

「下米一」こと下米町一丁目

「下米一」こと下米町一丁目

奥にある市松模様の板は、おそらく太鼓を乗せるトラックの屋台用装飾だろう。照明が入るはず。最近は趣向を凝らした屋台が多い。

※実際の屋台はこちら。

※実際の屋台はこちら。

ところで、以前の合同練習の記事で、「上通り/下通りの町内」という表現が新聞記事にあり、その境が分からないと書いたが、実行委員会の掲示板で伺ったところ、次のような回答をいただいた。

「大町の五丁目橋から横町通りを境に、北側を「上通り」、南側を「下通り」と呼んでおります。古くは秋田市竿燈会が出来る以前、この「上通り」と「下通り」から世話役を出して竿燈を運営していたようです。」東西でなく、南北に分けていたのが意外だった。

また折に触れて竿燈が近づく町を紹介したいと思います。

昨年春まで、秋田市山王の山王大通りに面した秋田県庁向かい、秋田市役所の東隣にはNHK秋田放送局があった。

駅東側にあった秋田市所有の土地との交換が行われ、NHKは秋田駅東口とつながった新局舎に移転、山王の旧局舎は解体され秋田市所有の空き地となった。秋田市役所も新築が検討され、NHK跡地が新築候補地だったようだが、市長交代などで建て替えが要検討となり、空き地にしておくのももったいないということで、簡単に舗装して来庁者用駐車場になっている。

ただし、竿燈まつりとそれに先駆けた8月1日から6日までは、「ちょうちん横丁 秋田竿燈屋台村」が開催されることになり、その会場になる。

ポスターには「お食事からおまでみやげ何でもそろう!」とあって、B級グルメ、地酒などの屋台も並ぶらしい。竿燈の主催者と同じ、秋田市竿燈まつり実行委員会が主催するイベントで、今年初開催とのことだが、似たようなイベントは今までもあったので、それほど目新しさは感じない。

ともかく、市役所と竿燈会場の竿燈大通り西端の山王十字路までは400メートルと近く、前の山王大通りも歩行者天国になってバスツアー客などの通り道になるから、賑わいそう。

左が県庁、右奥が市役所

左が県庁、右奥が市役所先日、合同練習の時、旧NHK沿いの遊歩道のケヤキ並木にムクドリが大集合していて、音とフンがすごかったが、その対策として、枝打ち作業が行われていた。

NHK跡地

NHK跡地簡素なものだが、通りに面して各町内の紋をつけた竿燈の提灯が並んでいる。前は広小路の千秋公園大手門の堀(ハスの咲く外堀)沿いに同じものがあったけど、こっちに移ったのだろうか?(今年は

これが結構おもしろい。

以前も書いたが、竿燈はもともと城下町の町ごとに行われていた祭り。提灯には各町の紋が描かれており、ユニークで楽しいものが多い。本番では提灯の図柄をじっくり見る機会も少ないだろうし、企業ロゴの提灯もあるため、提灯の町紋に気づかない方も多いと思うので、いくつかご紹介します。

※由来等の情報が分からないものもありますが、公式ガイドブックには記載されているらしいです。以下に記載する由来等は、各竿燈会(町内)の公式ホームページ等を参考にさせてもらいました。

黒一色のもの。真ん中の「馬口労町」のように、町名の頭文字を紋としたものもわりと多い。

右の「川口」は、町名を帆船にデザイン化したもの。同地区は藩政時代は水運の拠点であり「縁起のよい宝船に繁栄への祈りが込められている。」とのこと。

左の「下鍛冶町」は昔のJALのロゴみたいな「鶴丸」だ。【8月5日】図柄の名前は「巻き鶴」というようです。

右は佐竹家の家紋の「秋田市竿燈会」。竿燈参加者をまとめる組織なので、各町内や企業とは別格。

真ん中のお多福は「保戸野(ほどの)鉄砲町」。「保鉄」の略称とともに、けっこう認知された紋だと思う。

左の「新川向南町」。城下町ではない住宅地だから、新規参入町内だと思うが、米俵3つに赤丸とちょっと凝ったデザイン。

真ん中の「豊島町」は赤一色の折り鶴。シンプルだけど好き。

左の「川尻本町」、右の「川口境」も新参団体と思われる(川口境は1983年から)。川尻本町の秋田蕗はいかにも秋田らしいが、蕗の産地だとか町と結びつける理由は特にないと思う。葉っぱに穴が開いているのがおもしろい。

川口境は何の花か思っていたら、町内の親睦団体「さつき会」にちなむ、サツキの花だという。

以後紹介するのは古くからの参加町内だと思われる。

左から「寺町四区」「八日町」「柳町」。いずれも凝ったデザイン。

柳町は柳の木とラグビーボールみたいなのが描かれているが、これは「蹴鞠(けまり)」。蹴鞠をする場所の四隅には柳を植える風習があるのにちなんだ「柳に蹴鞠」という伝統的な図柄があるそうで、それに町名の「柳」をかけているようだ。

「本町五丁目」は何だか分からない不思議な模様。「下肴町」はサカナに掛けて? エビ。背景の青色がアクセント。

「本町六丁目」は金色の軍配。「鉄砲町」はお多福の保戸野鉄砲町とは別。現在は住居表示実施後も名前が残った保戸野鉄砲町の方が認知度が高く、そちらが単に「鉄砲町」と呼ばれることもあるのでややこしい。

鉄砲町のアップ

鉄砲町のアップ口に書物をくわえているキツネ。佐竹家に飛脚として仕えていたという伝説があり、千秋公園に神社がある「与次郎稲荷」。

「四十間堀町」

「四十間堀町」見たことがない町紋だったが、岩と海? の雄大な風景。背景は夕焼けだろうか。グラデーションになっているのが珍しい。

最後2つは子供の頃から好きだった紋。分かりやすいし、インパクトのあるデザインだと思う。

「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。

「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。 「上米町一丁目」ウサギの餅つき。

「上米町一丁目」ウサギの餅つき。今まで紹介した町内の多くは、「○丁目」とか「上/下○町」とか、セットになった町名でも、現在も揃って参加していることは少ない。資金や人手の事情で参加を止めた町内も多いから。

そんな中、上米町一丁目の近隣の上米町二丁目・下米町一丁目・下米町二丁目は現在も揃って参加しており、「上米一」などの略称で呼ばれている。

提灯のデザインで竿燈を楽しむのもまた一興かもしれません。【追記】こちらの記事でも紹介しています。

各町内では、お稲荷さんなどの集会所を竿燈の事務所として、事前準備や当日の待機場所としており、提灯で飾り付けられている。

「下米二」こと下米町二丁目

「下米二」こと下米町二丁目右奥の塀際に枠だけの竿燈が立てかけられている。

「下米一」こと下米町一丁目

「下米一」こと下米町一丁目奥にある市松模様の板は、おそらく太鼓を乗せるトラックの屋台用装飾だろう。照明が入るはず。最近は趣向を凝らした屋台が多い。

※実際の屋台はこちら。

※実際の屋台はこちら。ところで、以前の合同練習の記事で、「上通り/下通りの町内」という表現が新聞記事にあり、その境が分からないと書いたが、実行委員会の掲示板で伺ったところ、次のような回答をいただいた。

「大町の五丁目橋から横町通りを境に、北側を「上通り」、南側を「下通り」と呼んでおります。古くは秋田市竿燈会が出来る以前、この「上通り」と「下通り」から世話役を出して竿燈を運営していたようです。」東西でなく、南北に分けていたのが意外だった。

また折に触れて竿燈が近づく町を紹介したいと思います。