今年参加している、例の小中高の系統的な指導法開発実践講座。先週現地研修(研究授業)があった。小中高3校をまわり、それぞれで検証授業を見学した。

検証授業(午前1:高校)

検証授業(午前1:高校)

授業で取り上げたのはJohn Lennonの生涯についてであり、生徒がそれほどなじみのある題材(人物)とはいえなのではと感じた。担当者は大変である。

授業展開として興味を持ったことは黒板の使い方だった。

新出単語の意味確認も、本文の内容(日本語訳)もすべて板書し、単語は生徒に意味を黒板に書かせる。日本語訳の確認も生徒に答えさせ、必要に応じて先生が黒板に板書する。観察したことからだけで判断すると、英語の学習に苦手意識のある生徒が勤務校よりはやや多い印象を受けた。可能な限り多くの生徒が内容の理解を深めることをめざし、ハンドアウトを利用し、作業的な要素を増やし、授業への参加を促す。これを繰り返しながら、次へ進んでいく授業展開である。昔ながらのGrammar-Translation Method + Q&A + Task Workという印象を受けた。

検証授業(午前2:中学校)

この授業のハイライトは、生徒がチャレンジすべき課題をレベル別に3通り(SAB)提示し、自分で挑戦する課題を選ばせ、作業させていること。

今回は助動詞の学習の一環として、May I speak to …?を用いて、電話をかける設定で会話を作成させていた。

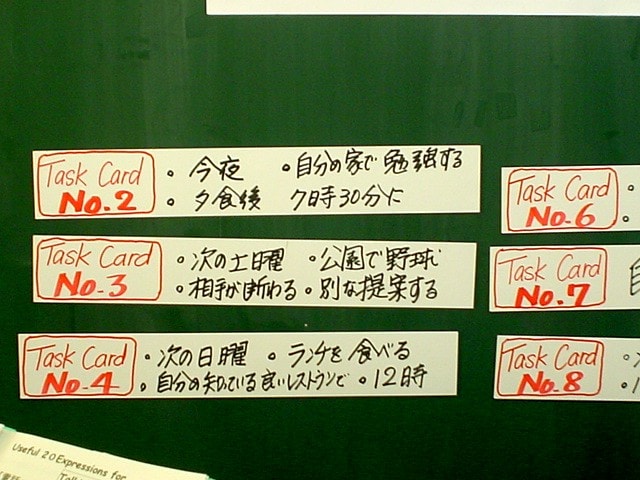

Sコースは上の写真のTask Cardに書いてあることを、英語でALTに尋ねる形式。これはかなり難しく、35人のクラスで、会話が成立した生徒は5、6人だった。この生徒たちはかなり積極的で、ある程度既習文法事項も定着していて、それを使うことが出来るレベル。Sコースの修了者(?)はALTから認定証をもらい、student teacherとして、先生のお手伝いをする。

Sコースは上の写真のTask Cardに書いてあることを、英語でALTに尋ねる形式。これはかなり難しく、35人のクラスで、会話が成立した生徒は5、6人だった。この生徒たちはかなり積極的で、ある程度既習文法事項も定着していて、それを使うことが出来るレベル。Sコースの修了者(?)はALTから認定証をもらい、student teacherとして、先生のお手伝いをする。

Aコースは授業ハンドアウトにある基本的な質問事項(May I speak to …?)などをひな形に使い、AB2人の会話をペアで作成し、完成したらJTEに聞いてもらう形で発表。(基本的には暗唱。ABの会話が、最長で7ターン。かなりの長さのものもあった。)

Aコースの生徒の方がの方がSコースの生徒よりも英語がちょっと苦手(普通レベル)と事前に聞いてた。しかしながら、レベルはあくまで自己申告・生徒の自己判断なので、本当はSコースではないかと思えるような、発音、話し方のできていた生徒も存在した。

Bコースははっきりと自分で苦手と思っている生徒グループ。Taskとして、決められた文(4、5文)を暗唱し、student teacherにチェックを受けていた。Sコースの生徒もヒマをもてあますこともないし、Bコースの生徒も聞いてもらえるので、がんばれていた。

検証授業(午後:小学校)

検証授業(午後:小学校)

5年生英語活動。見ていて楽しかった。

電話のかけ方を学ぶ。小学生にとって、文字無しで何語くらいの英文が聞き取れて、覚えて、言うことが出来るのか。非常に興味深い活動実践。見た限り、5、6ワードが限界のように思えた。また、文字を使わないで導入することが、想像以上に難しいもことだとわかった。しかしながら、文字に引っ張られないので、発音は予想よりもよかったことも、新たな発見だと思う。

*****

校種の違う高校教師が、小学校中学校の英語活動、授業を生で見るのはそうあることではない。何か研究会に属しているか、学会のモデル授業以外ではほとんどないと思う。僕もそうだ。

小学校の英語活動を生で見たのは今度がはじめてだった。今回見学をさせてもらった小学生が5年後僕たち高校教師の前に現れる。もちろん今回見学したその児童が勤務校に進学してくるということではないが、この先5年で高校の英語はどう変わるのか、見えないことが多い。でも、願わくば、小学校時代に英語とのいいencounterを経験しているといいなあと思う。

今回また考えたのは、中高の教師は小学校のお手伝い何かできないのかなということ。やはりあまりにチャンネルがないことが気になる。