お盆の数日間とゴールデンウイークにのみ一般公開される住宅です。

長野県信濃町。

戦国時代からの信州打刃物の里として知られています。

柏原を過ぎたあたりの街道沿いにある中村治平、与平の鍛冶屋です。

二代に亘る鍛冶屋さんの仕事場兼住居跡です。

左手格子の窓が仕事場です。

この雪深い信州であっても高温の炎を扱う仕事は大変だったのでしょう。

居間に通され、まぁまぁと言ってトウモロコシや冷たいトマトをいただき、テレビで放映されたビデオを見せていただきました。

それから鍛冶屋という仕事を見せていただきました。

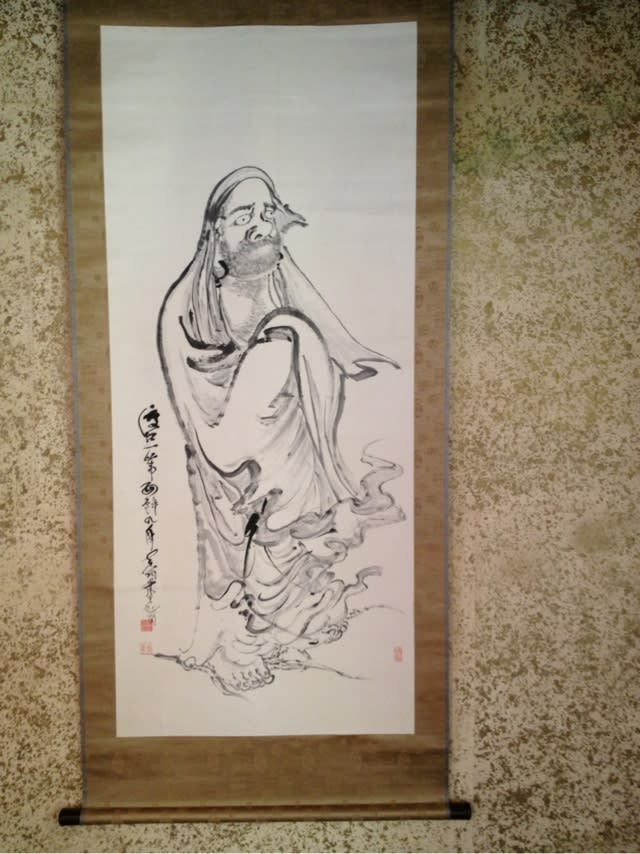

まず、毎年 一月二日にお供えする鍛冶屋さん独特の神棚。

剣の形です。

最後まで一切コークスを使わず、松炭を使用したそうです。工夫して作られたフイゴで微妙な風を送り、フデさんと二人で鉄を打つ。

高温になるため、壁は土を塗り固めてあり、その上に煤が被るので真っ黒です。

一切機械を使わなかった与平さんは頑固にそれを守り通し、本当の自身の技術と経験で作り続けたということです。手間暇がかかるので時間もかかったようです。

現在残されている作品がおかれていました。

道具は使う人の物、と言って一度も品評会にも出品しなかったということですが、ファンは多く、大切に使い続けられているそうです。

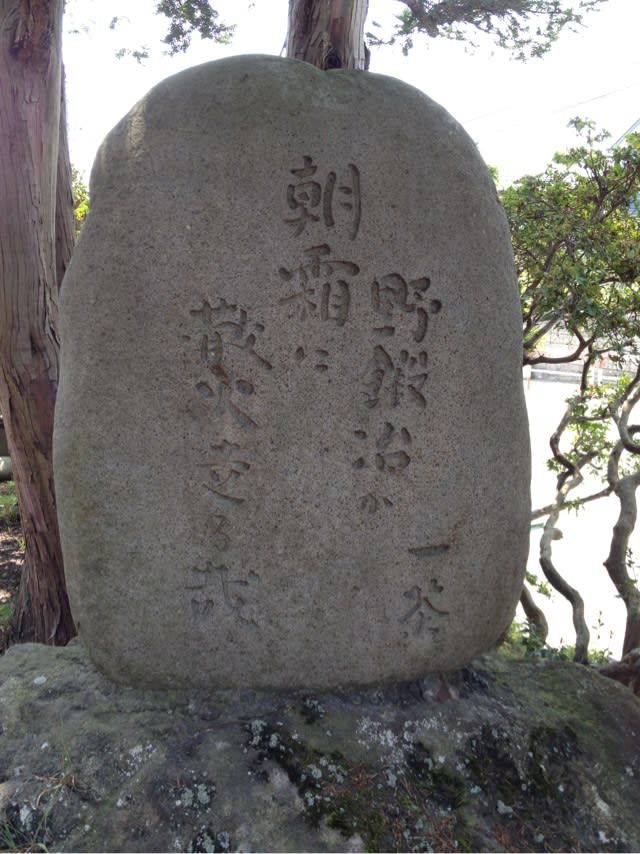

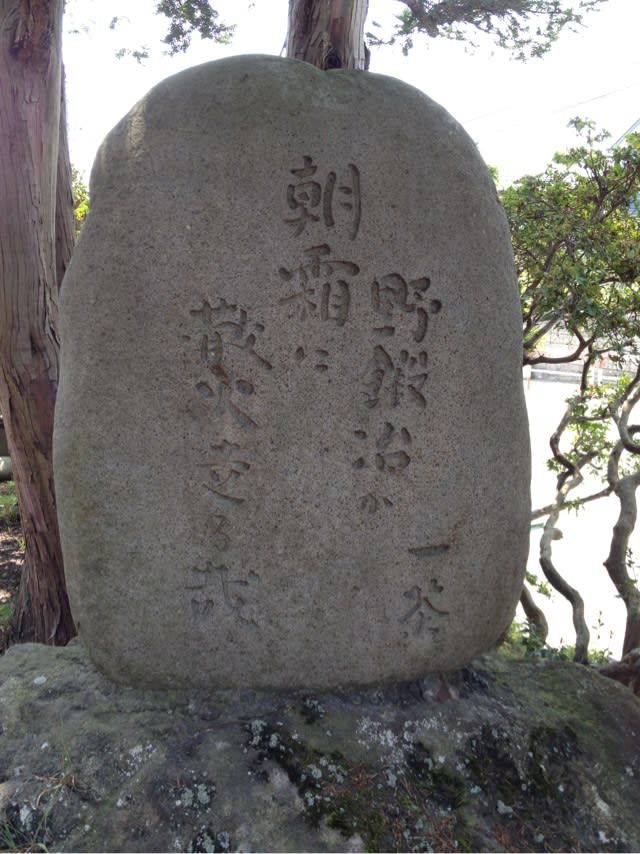

庭先に、一茶の句。

ずっと流れていた「鍛冶屋」の童謡が懐かしく、日本昔話の世界にどっぷり浸ってしまいました。

ボランティアさんのお話が一通り終わり、さて、帰ろうかという時に、与平、フデ夫妻のご長男がいらして、思い出話を伺いました。

その方がまだ、手伝われていた頃、親子3人で仕事をする時は「トン、チン、カン、トン、チン、カン」と鳴ってな。

貴重な手仕事での鍛冶屋さんは今ではもうありませんが、ここを訪ねれば、イキイキとした雰囲気を味わえます。

長野県信濃町。

戦国時代からの信州打刃物の里として知られています。

柏原を過ぎたあたりの街道沿いにある中村治平、与平の鍛冶屋です。

二代に亘る鍛冶屋さんの仕事場兼住居跡です。

左手格子の窓が仕事場です。

この雪深い信州であっても高温の炎を扱う仕事は大変だったのでしょう。

居間に通され、まぁまぁと言ってトウモロコシや冷たいトマトをいただき、テレビで放映されたビデオを見せていただきました。

それから鍛冶屋という仕事を見せていただきました。

まず、毎年 一月二日にお供えする鍛冶屋さん独特の神棚。

剣の形です。

最後まで一切コークスを使わず、松炭を使用したそうです。工夫して作られたフイゴで微妙な風を送り、フデさんと二人で鉄を打つ。

高温になるため、壁は土を塗り固めてあり、その上に煤が被るので真っ黒です。

一切機械を使わなかった与平さんは頑固にそれを守り通し、本当の自身の技術と経験で作り続けたということです。手間暇がかかるので時間もかかったようです。

現在残されている作品がおかれていました。

道具は使う人の物、と言って一度も品評会にも出品しなかったということですが、ファンは多く、大切に使い続けられているそうです。

庭先に、一茶の句。

ずっと流れていた「鍛冶屋」の童謡が懐かしく、日本昔話の世界にどっぷり浸ってしまいました。

ボランティアさんのお話が一通り終わり、さて、帰ろうかという時に、与平、フデ夫妻のご長男がいらして、思い出話を伺いました。

その方がまだ、手伝われていた頃、親子3人で仕事をする時は「トン、チン、カン、トン、チン、カン」と鳴ってな。

貴重な手仕事での鍛冶屋さんは今ではもうありませんが、ここを訪ねれば、イキイキとした雰囲気を味わえます。