元々の予定は福島駅付近で昼食を食べ、レンタカー屋さんに車を返し、新幹線で一人帰阪する連れを改札口で見送るつもりだった。

しかし磐梯吾妻スカイラインで捕まった渋滞と浄土平から福島駅までの時間の読み違えで一緒に昼食を食べる時間が無くなってしまった。

新幹線に間に合わなくなるので順番は逆転し、まず福島駅で連れを降ろしてさよならし、レンタカー屋さんに車を返し、その後昼食となった。

一人の昼食となるとなんでもいいので、駅でパンを購入。

昼からの予定は福島市の北にある飯坂温泉散策である。

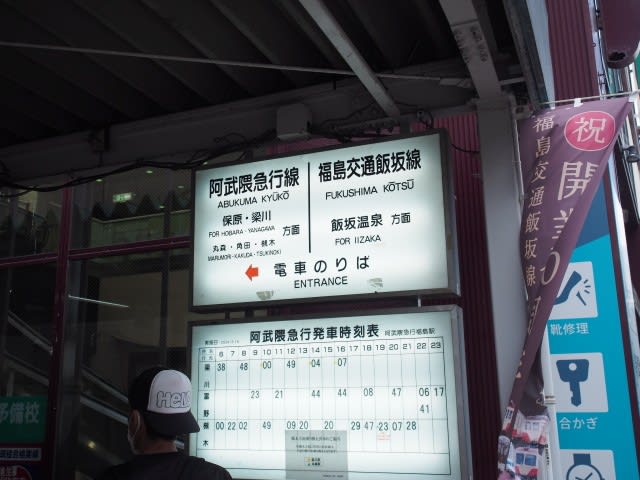

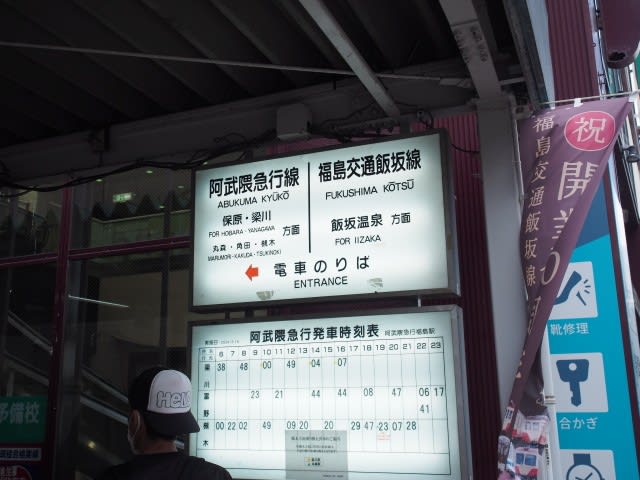

飯坂温泉へは福島交通の飯坂線というローカル線で向かう。

JRの福島駅に隣接する飯坂電車の改札がどこにあるのか探すのに少し苦労した。

そこは福島駅から同じく発する阿武隈急行と同じ改札とホームだった。

先にやってきた阿武隈急行の電車を見送り、後からやってきた飯坂電車に乗車。

飯坂線は福島駅と飯坂温泉駅を結ぶ9.2kmの短路線。

地図を見ると飯坂温泉までずっと街中を走っているので、温泉客以外に通勤通学にも利用されているのだろう。

休日だったがまずまずお客さんが乗っていた。

車両はここも東急電車のお古のようだ。

福島駅の次の曽根田駅に電車が止まっていたので観察していたら何かおかしい。

車内で学生さんが勉強しているのだ。

それも机に向かってガッツリと。

どうやら使わなくなった車両に机と椅子をいくつも設置して、一般に開放しているようだ。

乗っていた電車が走り出したのでしっかり確認出来なかったが、なかなかの利用率のよう。

帰りはこの駅で降りてみよう。

電車は街中を進む。

ローカル線だがワンマン運転ではなく、車掌さんが乗っている。

へえ、今どき珍しい。

無人駅では降りた乗客の集札をしていた。

何駅か通過し、路線のちょうど真ん中辺りにある桜水駅で下車した。

桜水駅には車庫があるのだ。

ホームからの眺めをひととおり撮影。

ベンチに座り、買っておいたパンの遅い昼食を取った。

次の電車が来るまで車庫を外側から撮影しようと改札を出る。

スマホで地図を確認すると、大きな車庫ではないので車庫の周りを一周できそうだ。

車庫の東側は住宅街で、街路から中を覗き込み隙間から撮影した。

行き止まりがいくつかあって、少し迷いながら半周すると線路と並走する道路に出た。

車庫の南の踏切を渡り駅の西側へ。

歩道は道路を隔てた反対側にしかなく、仕方なく道路越しに撮影。

北側の踏切を渡って駅に戻った。

ホームに戻るといい頃合いで下り電車がやってきた。

再び乗り込み飯坂温泉駅へと向かう。

ここまで車掌さんや駅の係員の方を多数見かけたが、年若い駅員さんが多くて意外だった。

人員面で将来に不安は無いようだ。

これからも飯坂電車を盛り立てていってほしい。

線路は変わらず町中を行く。

終点の飯坂温泉駅は1線だけの行き止まりホームだった。

なんでかとってもゆっくりと入線した。

駅舎は川に面していて、対岸に年代物のビルがひしめき建っているのが見え、テンションが上がった。

さて、温泉街散策といきますか。

しかし磐梯吾妻スカイラインで捕まった渋滞と浄土平から福島駅までの時間の読み違えで一緒に昼食を食べる時間が無くなってしまった。

新幹線に間に合わなくなるので順番は逆転し、まず福島駅で連れを降ろしてさよならし、レンタカー屋さんに車を返し、その後昼食となった。

一人の昼食となるとなんでもいいので、駅でパンを購入。

昼からの予定は福島市の北にある飯坂温泉散策である。

飯坂温泉へは福島交通の飯坂線というローカル線で向かう。

JRの福島駅に隣接する飯坂電車の改札がどこにあるのか探すのに少し苦労した。

そこは福島駅から同じく発する阿武隈急行と同じ改札とホームだった。

先にやってきた阿武隈急行の電車を見送り、後からやってきた飯坂電車に乗車。

飯坂線は福島駅と飯坂温泉駅を結ぶ9.2kmの短路線。

地図を見ると飯坂温泉までずっと街中を走っているので、温泉客以外に通勤通学にも利用されているのだろう。

休日だったがまずまずお客さんが乗っていた。

車両はここも東急電車のお古のようだ。

福島駅の次の曽根田駅に電車が止まっていたので観察していたら何かおかしい。

車内で学生さんが勉強しているのだ。

それも机に向かってガッツリと。

どうやら使わなくなった車両に机と椅子をいくつも設置して、一般に開放しているようだ。

乗っていた電車が走り出したのでしっかり確認出来なかったが、なかなかの利用率のよう。

帰りはこの駅で降りてみよう。

電車は街中を進む。

ローカル線だがワンマン運転ではなく、車掌さんが乗っている。

へえ、今どき珍しい。

無人駅では降りた乗客の集札をしていた。

何駅か通過し、路線のちょうど真ん中辺りにある桜水駅で下車した。

桜水駅には車庫があるのだ。

ホームからの眺めをひととおり撮影。

ベンチに座り、買っておいたパンの遅い昼食を取った。

次の電車が来るまで車庫を外側から撮影しようと改札を出る。

スマホで地図を確認すると、大きな車庫ではないので車庫の周りを一周できそうだ。

車庫の東側は住宅街で、街路から中を覗き込み隙間から撮影した。

行き止まりがいくつかあって、少し迷いながら半周すると線路と並走する道路に出た。

車庫の南の踏切を渡り駅の西側へ。

歩道は道路を隔てた反対側にしかなく、仕方なく道路越しに撮影。

北側の踏切を渡って駅に戻った。

ホームに戻るといい頃合いで下り電車がやってきた。

再び乗り込み飯坂温泉駅へと向かう。

ここまで車掌さんや駅の係員の方を多数見かけたが、年若い駅員さんが多くて意外だった。

人員面で将来に不安は無いようだ。

これからも飯坂電車を盛り立てていってほしい。

線路は変わらず町中を行く。

終点の飯坂温泉駅は1線だけの行き止まりホームだった。

なんでかとってもゆっくりと入線した。

駅舎は川に面していて、対岸に年代物のビルがひしめき建っているのが見え、テンションが上がった。

さて、温泉街散策といきますか。