昨夜、ときおり愛読しているネットの【 ファイナンシャルフィールド 】を見たりしている中、

『 介護の現状を知って、どんな準備が必要なのか知るべき 』

と題されて記事を見た。

私は東京の調布市に住む年金生活のまもなく75歳の身であるが、

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、

そして私より5歳若い家内と共に、古ぼけた一軒屋に住み、ささやかに過ごしている。

こうした中、私たち夫婦の両親は、今や家内の母だけとなり、

遠方の地に一戸建てに住み、 私より14歳年配で89歳を迎える身となっている。

過ぎし年、私が民間会社のサラリーマンの定年退職した2004年〈平成16年〉の秋の直前に主人に病死され、

我が家より2時間半を要する千葉県のある市で独り住まいの生活をされて、早や14年近くになっている・・。

これ以来、長女の家内は季節が変わるたびに、独り住まいとなっている家内の母宅に、

季節の変わり目の大掃除、夏とか冬支度などで、6泊7日前後で行ったりしてきた。

やがて家内の母は、80歳過ぎた頃から膝(ひざ)を悪化して、整形外科に通院して、

こうした中で、担当医師から杖(つえ)を使うように勧められて、

これ以来、家内の母は杖(つえ)を頼りに、買い物などをして過ごしてきた。

こうした後、整形外科、内科、眼科に通院している中、膝(ひざ)と腰に激痛が感じ、

一昨年の5月より少し遠い大学病院で検査、そして入院したりして、 骨粗しょう症と筋力低下、と診断されたりした。

この後、退院後の検査をした後、リハビリで近くの病院に行ったりして『要介護2』となってきた。

そして家内は付き添う為に、家内の母宅で駐在することが多くなってきた。

まもなく家内の妹が強力な援軍となり、家内と家内の妹が交互に、

家内の母宅に殆ど宿泊して、家内の母の食事、洗濯、掃除、或いは通院の付き添いなどしている。

そして昨年の5月より、家内の母はデイ・サービスに通った成果で、

市の福祉課が再審査を得て、 『要介護2』から『要支援2』と回復して認定されたりしたが、

余り日常生活で動くことが敬遠して、『要介護3』になったりしている。

この後も家内の母は、娘ふたりに食事、洗濯、掃除、或いは通院の付き添いなど頼りに、 過ごしている。

このように、家内は家内の妹と逐次連絡しあって、家内は独り住まいの家内の母宅に行っている時は、

私は我が家で独りぼっちの『おひとりさま』の生活を過ごし、早や14年近くとなっている・・。

しかしながら、家内の母の介護については、 長女の家内と家内の妹でしてきたので、

ときおり家内は私に話す程度であったので、 恥ずかしながら介護の現状には、殆ど無知である。

今後、いつの日にか、私か家内が介護・要になってしまった時、私は動顛すると思われるが、

具体的な介護の現状、どのような準備が必要なのか、遅ればせながら学ぼうと思い、

今回の記事を読んでしまった・・。

この記事は、CFP(日本FP協会認定会員)をされている小山英斗(こやま・ひでと) さんの寄稿文であり、

【 ファイナンシャルフィールド 】に2019年9月17日に配信され、 無断であるが転載させて頂く。

《・・介護の現状を知って、どんな準備が必要なのか知るべき

厚生労働省が毎月発表している介護保険事業状況報告の令和元年5月の月報(暫定版)によると、

要介護(要支援)認定者数は、659・8万人(うち男性が207・5万人、女性が452・4万人)で、

介護保険の第1号被保険者に対する65歳以上の認定者数の割合は、約18.3%となっています。

実に65歳以上の約5人に1人は、何らかの介護(支援)認定を受けていることになります。

誰にでも起こりうる介護が必要な状況は、本人やその家族の生活に大きな影響をもたらすことがあります。

介護についての現在の状況、かかる費用、制度や受けられるサービス等について見ていきたいと思います。

今回はまず、各機関が発表しているデータから、介護の現状やかかる費用について見てみたいと思います。

☆介護や支援が必要な人の割合やその原因

令和元年5月現在の要介護(要支援)認定者数659・8万人の内訳を見てみますと以下の通りです。

年齢別に認定を受けた人の割合を見ると、

75歳以上になると要介護・要支援の認定を受ける人の割合が大きく上昇することが分かります。

(出典) 厚生労働省 介護保険事業状況報告 月報(暫定版)令和元年5月分 全国集計表より筆者作成

ここでの第1号被保険者、第2号被保険者とは、介護保険制度における要介護状態になったときに、

必要な保健医療サービス・福祉サービスに係る給付を受けられる人のことです。

第1号被保険者は65歳以上の人、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象になります。

また、内閣府の平成30年版高齢社会白書(全体版)によれば、

65歳以上の人で、介護が必要となった原因は「その他・不明・不詳」を除くと、

1位「認知症」、2位「脳血管疾患(脳卒中)、3位「高齢による衰弱」となっています。

さらに、男女別では男性の1位は「脳血管疾患(脳卒中)」、女性の1位は「認知症」となっているようです。

☆介護の期間とその主な介護者、かかる費用

それでは介護には、どのくらい期間や費用等が費やされているのでしょうか?

生命保険文化センターが行った調査では、介護期間は平均で4年7ヶ月にもなっているようです。

(出典)生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/

平成30年度 また、介護が必要な人に対する主な介護者の続柄を見ると、

6割弱が同居している人が、主な介護者となっているようです。

(出典)厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年)

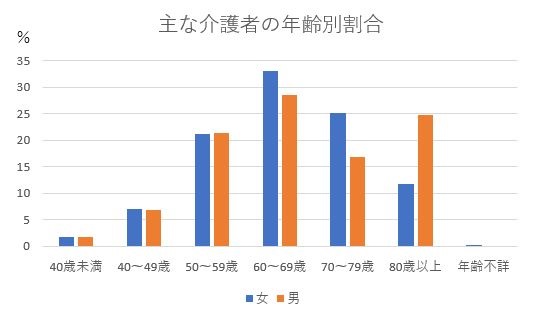

そして、介護者の年齢を見ると、60歳以上の人が全体の7割を占めているようです。

70歳以上で見ても4割弱もの人が、介護にあたっており、

高齢者が高齢者を介護するいわゆる「老老介護」の現状が見て取れます。

(出典)厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年)より筆者作成

また、同居している介護者が、どのくらい介護に時間を費やしているのかが以下の表から分かります。

要介護度が高くなる(要介護5が最高)につれて、「ほとんど終日」の時間が多くなっていることが分かります。

(出典)厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年)

介護にかかった費用を見ると、住宅改造や介護用ベッドの購入など、

一時的な費用の平均は69万円、月々の平均が7・8万円となっています。

ただし、月々の費用については、介護を行った場所別に見ると、

「在宅」が平均4・6万円となっているのに対し、

「施設」では平均11・8万円と施設での介護の方が高くなっているようです。

また、民間の有料老人ホーム等では、入居一時金に数百万から数千万かかったり、

月額費用も数十万かかったりと高額なケースもあります。

施設の利用は、その費用の幅が広いことから、

受けたいサービスを提供している施設の利用料等を個々に調べる必要があります。

☆介護施設の状況

自宅での介護(在宅介護)が困難な場合、介護施設の利用も必要となります。

しかし、その中でも希望者が多い介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は、

在宅介護が困難な人ほど優先されるため、要介護認定を受けていても、希望通り入所できるとは限りません。

独立行政法人福祉医療機構が2018年に実施した調査結果によれば、

1施設当たりの入所待機者の平均は117・3人にもなります。

また、地域によっても、その待機者の数にはバラツキがあるようです。

1施設当たりの平均待機者の状況を都道府県別に見ると、

例えば、同じ関東でも、東京都と神奈川県は平均よりも待機者の数はかなり多く、

埼玉県では平均よりも少ないようです。

地域を限定しないのであれば、待機者が少ない地域での入所を検討するのも有効かもしれません。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私たち夫婦は、いつの日にかどちらかが大病に遭遇して、

不幸にしてあの世に旅立ち、 残された方は、『おひとりさま』となる。

そして介護・要となれば、介護施設に入居すると思わるが、

こうした施設の選定も誤ると取り返しがつかない、と知人から教示され、

まぎれもなく老後の生活は、安楽の中、何が起こるか分からないのが実態だ、と溜息を重ねる時もある。