(冒頭写真は、徳島城博物館の建物をネットより引用したもの。 何分、当日はドシャ降りの大雨で屋外での撮影が一切叶わず残念だった。)

さてさて。

今回の旅程の1日目午後は、観音寺のマチ子さんとの再会を有意義に果たし。

本来2日目は、郷里の高齢者自立支援施設に暮らす実母の元を訪れる予定だったが。 あいにくオミクロン株「BA5」急拡大中につき、高齢者施設内への外部者立ち入り全面禁止措置が採られ、訪問を諦めた。

その代替策として、何処へ行こうかと考えて思いついたのがこれだ。

この徳島城博物館は、我が今回の駅ビル宿泊ホテルから徒歩圏内で行ける場所にある。

しかもこの辺は汽車通学だった我が高校時代に日々通ったルートであり、懐かしくもある。

この博物館は開館して30年程らしいのだが、私が高校へ通っていた頃にはもちろんまだ存在しなかった。

それでもこの徳島城跡近辺の土地は高校時代からなじみがあるため、この博物館を見学することとした。

あいにくこの日は、土砂降りの大雨だった。

こんなに降るか!😭 、と鬱陶しく思いつつ博物館へ到着すると、はやり入場者がほとんどいなさそうだ。

まあ空いてていいさ、程度に捉え一人で館内を回った。

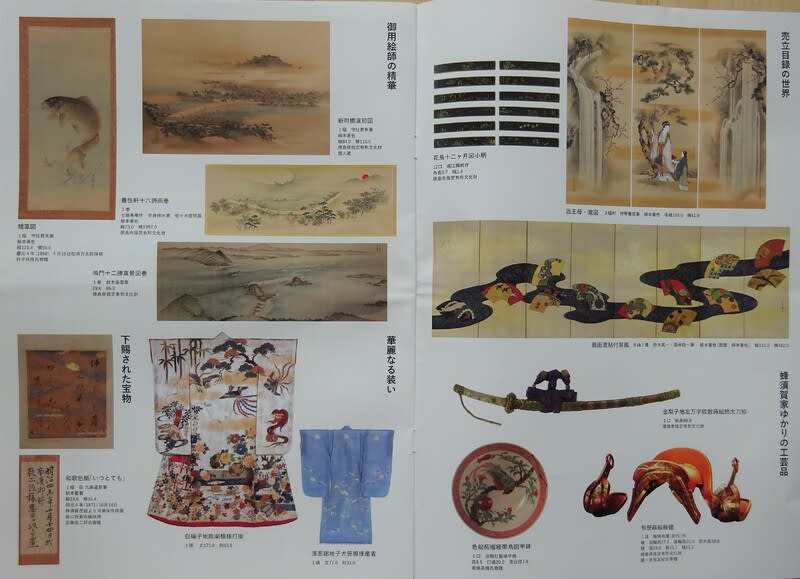

徳島城の全体模型があれば、徳島藩や藩主蜂須賀家に関する資料や数多くの美術品が展示されていた。

この日は、「夏の企画展 蜂須賀家の名宝Ⅰ 徳島藩ゆかりの美術工芸」と題する特別企画展も開催されていた。

そのような展示の中、今回私が一番面白かったのはこの「千山丸」の展示場でのことだ。

この千山丸は国指定重要文化財であるが、これに関するネット情報を以下に引用しよう。

| 徳島藩御召鯨船千山丸 | | ふりがな | : | とくしまはんおめしくじらせんちやままる | | 員数 | : | 1艘 | | 種別 | : | 歴史資料 | | 国 | : | 日本 | | 時代 | : | 江戸 | | 年代 | : | 安政4 | | 西暦 | : | 1857 | | 作者 | : |

| | 寸法・重量 | : |

| | 品質・形状 | : |

| | ト書 | : | 船尾に安政四年九月の刻銘がある | | 画賛・奥書・銘文等 | : |

| | 伝来・その他参考となるべき事項 | : |

| | 指定番号(登録番号) | : | 00080 | | 枝番 | : | 0 | | 国宝・重文区分 | : | 重要文化財 | | 重文指定年月日 | : | 1996.06.27(平成8.06.27) | | 国宝指定年月日 | : |

| | 追加年月日 | : |

| | 所在都道府県 | : | 徳島県 | | 所在地 | : | 徳島市立徳島城博物館 徳島県徳島市城内1-8 | | 保管施設の名称 | : | 徳島市立徳島城博物館 | | 所有者名 | : | 徳島市 | | 管理団体・管理責任者名 | : |

|

|

徳島藩御召鯨船千山丸

|

解説文:

| 江戸時代において、船舶の利用の多い諸藩では藩船を所持していたが、特に九州や瀬戸内地域の諸藩は多くの船舶を所有し、航行、造船、修理等のため船方(海上方、船手)の組織をもつていた。徳島藩は藩政時代に森氏一族が船舶と航行を統括していた。森氏は戦国時代以来水軍を掌握しており、その一族は藩内で中老として勢力を有し、海上方として参勤交代の際の海上輸送等の業務を取り仕切った。海上方の根拠地は、徳島城下安宅、椿泊(現阿南市)、淡路洲本、淡路岩屋の四か所にあったが、最も規模が大きかったのは安宅である。ここには主要船舶の格納施設(船倉)があり、船の建造・修理等を行う軍港として安宅御役所が置かれ、船舶に関する業務の一切を支配していた。

千山丸は唯一現存する旧徳島藩船で、鯨船という船型の小型船である。日覆いの部材が残り、帆穴や舵穴もあり、帆走もできるようになっている。櫓は二本残っており、建造当時は六挺立てであったとみられるが、現状では四挺立てである。船体中央部には当初はなかったとみられる生簀状の設備があり、その他の現在では不明の仕口穴等もある。船首の水押両側に龍の浮彫装飾があり、水押先端には唐草模様に猪目のある装飾金物の甲金が冠せられる。両舷側(上棚)に左右対称の軍配団扇、羽団扇など団扇の彩色図が片身代わりの金箔地と群青色地の上に描かれている。また波よけ用の差板が両舷側にあり、沙綾型模様が施されている。船尾の戸立は、御召船であることを示す朱色が塗られ「安政四年巳九月 御船」の文字を刻む。

鯨船はその名のとおり本来捕鯨用の船であり、九州から中国、四国、紀伊半島、房総半島等の地域で使用された。鋭角的な船首形状をもち、波に強い性能とともに、八挺櫓の快速船であるため、江戸時代中期以降は各藩の水軍で、指揮・連絡用、本船への乗船用等多目的に利用された。

徳島藩所属の鯨船は六隻前後とみられるが、千山丸はその中で他の鯨船にはない華麗な装飾が施されており、藩の御用絵師森崎春潮筆「蜂須賀家御船絵巻」に他の主要な藩船とともに「千山御船」として描かれていることから藩主専用の御召船であったことが知られる。

江戸時代には和船の技術により建造された多数の船舶が活躍したが、近代になり洋式船の採用によりそれらは急速に姿を消していった。千山丸は大名が用いた船として現在に残る唯一のものであり、出土品を除けば実際に使用された和船として最も古く、しかも建造年が明らかであり、日本の船舶史上等に貴重である。 |

|

(以上、千山丸に関するネット情報を引用したもの。)

この千山丸のコーナーは、博物館見学ルートの最後に位置するのだが。

私がこの千山丸をよく分からないままに眺めていると、そこへ博物館の(おそらく)ボランティア男性説明員が私の近くへやってきた。

そして上記引用文記載の事実等を、私に一生懸命告げてくれる。

何分、聞き上手の私だ。😁

「へえ、そうなんですね!」「あら、面白いですね」などとテキトーに相槌を打っていた時に、説明員がおっしゃる。(以下に、かなり不正確だがその内容を引用しよう。)

「外様大名は上位の国家の大名から邪険に扱われて、いつも苦労していたようです。 例えば、大嵐の時でも大海を船で渡って参勤交代に行かされたりして、多くの家来が遭難したり……」

それを聞いた私がついつい反応して、「まるでプーチンにウクライナがやられているようですね。」

説明員がすぐさま応じて、「プーチンはもうすぐ暗殺されますよ。」😱

(おーーー、大胆なご返答!! 面白い説明員だなあ。)

この会話がしばらく続いただろうか。

とにかく実に正直と言うのか気持ちが晴れるように直言される説明員に出会え、楽しい一時だった。

船の隣が出口で、そこで説明員氏が「ありがとうございました。」とおっしゃるので、「こちらこそ、ありがとうございました。」と心よりお礼を言った。

大雨の中の博物館訪問だったが、行った甲斐があったというものだ。