(1997年雪組初演『仮面のロマネスク』プログラムより、脚本の柴田侑宏先生の記事)

「=原作について=

恋の情熱を、人間が生きていく上に最も価値のあるものと謳い上げたのは、「赤と黒」 のスタンダールだが、そのスタンダールが注目し称賛した作品がこのラクロの「危険な関 係」であるというのは領ける話だ。この一時代隔たりのある両者が、ある時パリのオペラ 座で出会うシーンが伝えられている。すなわち年配の将軍となっていたラクロの客席(ボックス)に、年若い少尉のスタンダールが訪れて、挨拶し握手を交わしたという。後世作られた話としても 興味深い光景である。さて、このラクロの「危険な関係」は発表の後、発禁の憂き目をみた。その理由は不道徳・反宗教的な恋愛心理を、十八世紀フランスの貴族社会の衣を剥ぎ取るように描いたためとされている。だが後年レイモン・ラディゲやT・S・エリ オットに影響を与え、またジイドやサルトルやマルロオらにその価値を認められている。

それは恋愛という心の動きが、他の人間関係や社会との係わりのすべてを削ぎ落とした後に純粋な人間の心理として描かれているからだろう。そこには精神的肉体的欲求のまにまに、人智を絞り尽くしての純度の高い恋愛心理の探求がある。時にはゲーム感覚ともいえる心の動きを、理詰めに追求して行く試みや、洗練された貴族的な感覚で決めていく刹那的な切れ味の面白さもあって、これは蒸留された典型的な恋の心理と言えるかもしれない。高度な科学技術と複雑な経済構造が優先される社会の中では、恋愛が時には不純に歪められ、時には軽視され踏みつけられている。

貴族社会であるゆえにアナクロニズムのようにさえ見えるこの作品の世界を、現代を生きる人々に見てもらうのは、軽視されつつある恋の情熱と愛の本質を、追憶ではなく感じ取ることができればと思うからである。ここに登場する人物たちの心の動きや、恋の形の片鱗は、私達の身辺のあちこちに潜んでいるのではなかろうか。

=脚色にあたって=

なお、原作を尊重しないわけでは決してないのだが、結末が勧善懲悪的な、主人公たちの無残極まる滅びになっているのは、作者の本意ではないのではなかろうかと思えたので、脚色にあたって、その主役たちの結末を、時代の流れの中で、貴族としてそれぞれの立場を守りながら恋に殉じて行く姿に改変した。また、他の貴族の青年たちや召使たちなどの世界も、原作から抽出して少し拡げて描いてみた。ブルジョアジーたちも、この時代の貴族たちを脅かす一つの勢力として顔を覗かせてみた。このドラマには四つの舞台空間が交錯する。一つは、セシルが純真であるためにヴァルモンの標的になりながら、その処女的心情はダンスニーに捧げられる自の世界。トゥールベルは肉体も精神もヴァルモンに奪われ、その歓喜・悔恨・懺悔と行き詰まる空間、青の世界。またベルロッシュ・ダンスニーはじめ隠された男たちとの恋と欲望を知的に包み隠すメルトゥイユの空間、赤の世界。最後に原作を永遠たらしめたヴァルモンとメルトゥイユの灼熱の恋愛と絶望的な悪が混沌と渦巻く真実の空間、言うなれば黒の世界。メルトゥイユの最後のセリフのように、仮面をかぶらなければ自由に生きられない人たちの溜息を混じえて、こんな舞台を創ってみた。」

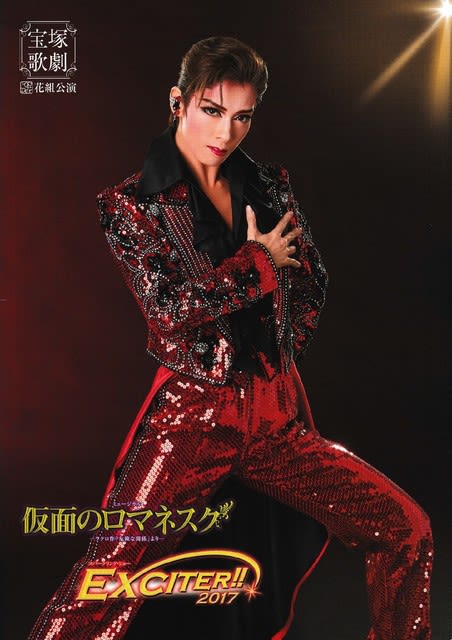

3月31日の神奈川県民ホールから4週間。久しぶりの宝塚の舞台は楽しかったなあとよみがえってきます。気がつけば役者さんたちと親子でもおかしくないぐらいの年齢になってきたのでもう観劇することはないと思っていましたが復活してみるとやっぱり楽しくて、誰に迷惑かけるでなし、そんなことを気にするのはやめることにしました。人生の楽しみのひとつ。見逃してはもったないというわけで、また少し思い出し。

20年前の高嶺さんヴァルモンが、トゥールベル夫人の部屋を出て、セシルの部屋に向かおうとする場面、「次はセシルだ」っていう台詞の声、今も記憶に残っています。暗転する前のほんの一瞬の場面ですが、演じる人によって違うヴァルモン子爵の色がけっこうわかる場面かなと思います。高嶺さんヴァルモンは抑えをきかせた渋い色気。明日海さんヴァルモンは華やかさのある可愛い色気。どちらもよきかな。

初演のときにはほとんど気づいていなかったヴァルモン子爵ととメルトゥイユ侯爵夫人を取り巻く貴族、召使たちの世界も心に入ってきて、仮面をかぶらなければ生きられなかった人たちの溜息がリアルに自分の中に沁みこんできたのでした。

メルトゥイユ侯爵夫人を演じられた仙名さん、赤いドレスを着ているときの体のラインがすごく綺麗でした。明日海さんヴァルモンと仙名さんメルトゥイユが対峙する場面、ヴァルモンの心にトゥールベル夫人への恋心がぬぐい切れていないことを見抜いたメルトゥイユが嫉妬をあらわにする場面、鏡にお二人の姿が映るようにみせる演出がすごく美しかったです。実際にはお二人の影が演じていらっしゃったのですが鏡に映っているようにみえて素敵でした。芝居・歌・様式美で魅せてくれた場面でした。明日海さんヴァルモンがトゥールベル夫人に膝まづいて迫っていくときの、横顔と伸ばした足の美しかったこと。女性が演じる男性ならではの色っぽさと様式美にあふれていました。トゥールベル夫人のヴァルモン子爵に反発しながらも惹かれていく心のせめぎあいの表情とダンスの表現もすばらしく、初演の星奈優里さんがだぶりました。『金色の砂漠』で王女タルハーミネの妹を演じていた方なんですね、素敵でした。

役者さんの名前がわかっていませんが、ヴァルモンの従者アゾランとセシルの召使リーザが恋人どうしで、「お宅のご主人いったいどうなっているの」「一緒にみにいこか」みたいな仲睦まじいといえば睦まじいふたりのやり取りの場面。銀の食器など金目のものを盗んでいこうとしてすぐにみつかってしまうメルトゥイユ邸の召使三人組が客席の笑いを誘う場面、言い逃れの内容は毎回アドリブだったのかな。この日は頭に壺をのせたまま「これからダンスの練習を・・・」「日本舞踊の練習を・・・」といった感じでした。なにげにしっかりとした芝居が合間、合間にはいってくるのが、四つの世界が交錯する中でけっこう重要なんだなとわかりました。革命広場へと集結する市民の姿が終盤で登場するのも柴田先生の脚本の秀逸なところ。再演を観劇することは自分の中のささやかな歴史と自ずと向き合うことにもなり、幾重にも感慨深いものがあったのでした。

稚拙ですがまた少し思い出し、オタクにしかわからない観劇ブログでした。

「=原作について=

恋の情熱を、人間が生きていく上に最も価値のあるものと謳い上げたのは、「赤と黒」 のスタンダールだが、そのスタンダールが注目し称賛した作品がこのラクロの「危険な関 係」であるというのは領ける話だ。この一時代隔たりのある両者が、ある時パリのオペラ 座で出会うシーンが伝えられている。すなわち年配の将軍となっていたラクロの客席(ボックス)に、年若い少尉のスタンダールが訪れて、挨拶し握手を交わしたという。後世作られた話としても 興味深い光景である。さて、このラクロの「危険な関係」は発表の後、発禁の憂き目をみた。その理由は不道徳・反宗教的な恋愛心理を、十八世紀フランスの貴族社会の衣を剥ぎ取るように描いたためとされている。だが後年レイモン・ラディゲやT・S・エリ オットに影響を与え、またジイドやサルトルやマルロオらにその価値を認められている。

それは恋愛という心の動きが、他の人間関係や社会との係わりのすべてを削ぎ落とした後に純粋な人間の心理として描かれているからだろう。そこには精神的肉体的欲求のまにまに、人智を絞り尽くしての純度の高い恋愛心理の探求がある。時にはゲーム感覚ともいえる心の動きを、理詰めに追求して行く試みや、洗練された貴族的な感覚で決めていく刹那的な切れ味の面白さもあって、これは蒸留された典型的な恋の心理と言えるかもしれない。高度な科学技術と複雑な経済構造が優先される社会の中では、恋愛が時には不純に歪められ、時には軽視され踏みつけられている。

貴族社会であるゆえにアナクロニズムのようにさえ見えるこの作品の世界を、現代を生きる人々に見てもらうのは、軽視されつつある恋の情熱と愛の本質を、追憶ではなく感じ取ることができればと思うからである。ここに登場する人物たちの心の動きや、恋の形の片鱗は、私達の身辺のあちこちに潜んでいるのではなかろうか。

=脚色にあたって=

なお、原作を尊重しないわけでは決してないのだが、結末が勧善懲悪的な、主人公たちの無残極まる滅びになっているのは、作者の本意ではないのではなかろうかと思えたので、脚色にあたって、その主役たちの結末を、時代の流れの中で、貴族としてそれぞれの立場を守りながら恋に殉じて行く姿に改変した。また、他の貴族の青年たちや召使たちなどの世界も、原作から抽出して少し拡げて描いてみた。ブルジョアジーたちも、この時代の貴族たちを脅かす一つの勢力として顔を覗かせてみた。このドラマには四つの舞台空間が交錯する。一つは、セシルが純真であるためにヴァルモンの標的になりながら、その処女的心情はダンスニーに捧げられる自の世界。トゥールベルは肉体も精神もヴァルモンに奪われ、その歓喜・悔恨・懺悔と行き詰まる空間、青の世界。またベルロッシュ・ダンスニーはじめ隠された男たちとの恋と欲望を知的に包み隠すメルトゥイユの空間、赤の世界。最後に原作を永遠たらしめたヴァルモンとメルトゥイユの灼熱の恋愛と絶望的な悪が混沌と渦巻く真実の空間、言うなれば黒の世界。メルトゥイユの最後のセリフのように、仮面をかぶらなければ自由に生きられない人たちの溜息を混じえて、こんな舞台を創ってみた。」

3月31日の神奈川県民ホールから4週間。久しぶりの宝塚の舞台は楽しかったなあとよみがえってきます。気がつけば役者さんたちと親子でもおかしくないぐらいの年齢になってきたのでもう観劇することはないと思っていましたが復活してみるとやっぱり楽しくて、誰に迷惑かけるでなし、そんなことを気にするのはやめることにしました。人生の楽しみのひとつ。見逃してはもったないというわけで、また少し思い出し。

20年前の高嶺さんヴァルモンが、トゥールベル夫人の部屋を出て、セシルの部屋に向かおうとする場面、「次はセシルだ」っていう台詞の声、今も記憶に残っています。暗転する前のほんの一瞬の場面ですが、演じる人によって違うヴァルモン子爵の色がけっこうわかる場面かなと思います。高嶺さんヴァルモンは抑えをきかせた渋い色気。明日海さんヴァルモンは華やかさのある可愛い色気。どちらもよきかな。

初演のときにはほとんど気づいていなかったヴァルモン子爵ととメルトゥイユ侯爵夫人を取り巻く貴族、召使たちの世界も心に入ってきて、仮面をかぶらなければ生きられなかった人たちの溜息がリアルに自分の中に沁みこんできたのでした。

メルトゥイユ侯爵夫人を演じられた仙名さん、赤いドレスを着ているときの体のラインがすごく綺麗でした。明日海さんヴァルモンと仙名さんメルトゥイユが対峙する場面、ヴァルモンの心にトゥールベル夫人への恋心がぬぐい切れていないことを見抜いたメルトゥイユが嫉妬をあらわにする場面、鏡にお二人の姿が映るようにみせる演出がすごく美しかったです。実際にはお二人の影が演じていらっしゃったのですが鏡に映っているようにみえて素敵でした。芝居・歌・様式美で魅せてくれた場面でした。明日海さんヴァルモンがトゥールベル夫人に膝まづいて迫っていくときの、横顔と伸ばした足の美しかったこと。女性が演じる男性ならではの色っぽさと様式美にあふれていました。トゥールベル夫人のヴァルモン子爵に反発しながらも惹かれていく心のせめぎあいの表情とダンスの表現もすばらしく、初演の星奈優里さんがだぶりました。『金色の砂漠』で王女タルハーミネの妹を演じていた方なんですね、素敵でした。

役者さんの名前がわかっていませんが、ヴァルモンの従者アゾランとセシルの召使リーザが恋人どうしで、「お宅のご主人いったいどうなっているの」「一緒にみにいこか」みたいな仲睦まじいといえば睦まじいふたりのやり取りの場面。銀の食器など金目のものを盗んでいこうとしてすぐにみつかってしまうメルトゥイユ邸の召使三人組が客席の笑いを誘う場面、言い逃れの内容は毎回アドリブだったのかな。この日は頭に壺をのせたまま「これからダンスの練習を・・・」「日本舞踊の練習を・・・」といった感じでした。なにげにしっかりとした芝居が合間、合間にはいってくるのが、四つの世界が交錯する中でけっこう重要なんだなとわかりました。革命広場へと集結する市民の姿が終盤で登場するのも柴田先生の脚本の秀逸なところ。再演を観劇することは自分の中のささやかな歴史と自ずと向き合うことにもなり、幾重にも感慨深いものがあったのでした。

稚拙ですがまた少し思い出し、オタクにしかわからない観劇ブログでした。