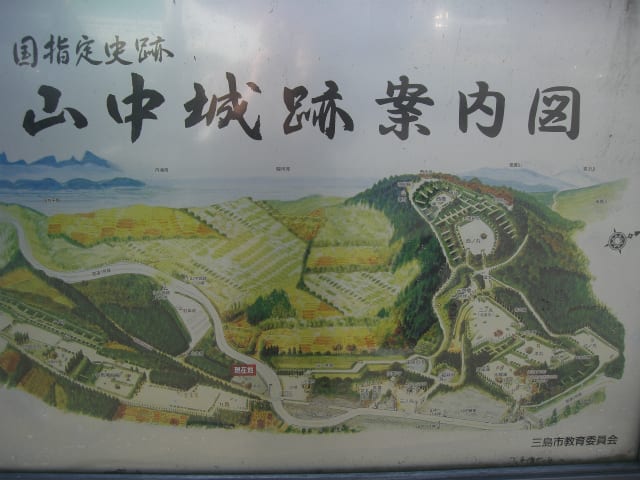

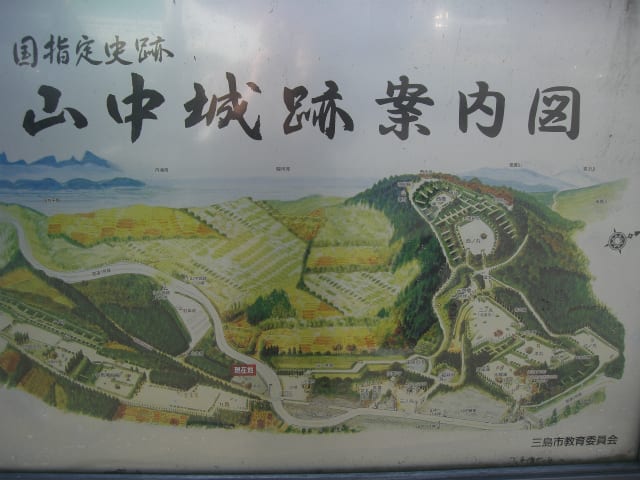

2 0 1 2 年 1 月 9 日 ( 月 )

午 前 1 1 時 2 4 分

静 岡 県 三 島 市

山 中 城 西 の 丸

山中城の西の丸を取り囲む

障子堀と

畝堀。

堀の格子ひとつひとつには雨水や湧水が溜まっていたという。

山城である山中城では、傾斜を考慮しなければならないので、平城のような水濠を造成するのはおよそ不可能。

畝をひとつひとつ形成することで、溜まる水量に偏りがないようにした工夫であろう。

また往時の堀は、現在のように芝生に覆われていなかった。

関東ローム層の赤土がむき出しであり、もろく崩れやすいものであった。

畝の上を歩く足軽にとっては大きな障害となったに違いない。

現在芝生で覆われているのは、展示のために補強したものである。

それでも夏場の障子堀は緑に覆われて美しい。

西の丸の周囲を回ってから、さらに城の外側を歩き、北の丸へと進んでいく。

西の丸のかたわらにある

溜池。

西の丸からの水、本丸・二の丸からの水がここに溜まる仕組みであった。

発掘調査を行い、溜池を掘っていったが、4メートルほど掘ってもついに池底には到達しなかった。

それほどまでに池は深く、また水の確保に腐心していたのだろう。

北の丸の北側に深く刻まれる

北の丸堀。

現在の鬱蒼とした林は廃城後の植樹によるもの。

往時はさらに2メートルほど深かった。

北の丸

北の丸は、深い堀に加え高い土塁で防御されていた。

本丸よりもさらに奥に位置するところであった。

北の丸と本丸を結ぶ

本丸北橋。(向こうは北の丸)

戦時には架け橋を破壊して、往来を困難にして防御する。。

また北の丸と本丸の間にある

本丸北堀も、当時は植樹されていなかった。

樹木の陰で見えづらいが、ここも畝堀になっている。

本丸

本丸は、盛土によって段丘状に造成されている。

城域を見わたせる天守櫓、物資を保管する兵糧庫や弾薬庫といった重要な機能が備わる。

また「矢立の杉」という老木は、山中城の精神的象徴ともいえる。

「矢立の杉」

「矢立の杉」は樹齢500年ともいわれる。

この杉に矢を射て、戦の吉凶を占ったという記録がある。

「矢立の杉」のそばに建っていた

天守櫓跡。

盛土により天守台が造成され、この土地が城の最高所となっている。

兵糧庫跡

兵糧庫跡。

現在はそれっぽい建物が復元され、中は休憩所となっている。

本丸から二の丸へ。

本丸(画像左側)と二の丸を隔てる

本丸西堀。

こちら側は植林がなく、畝堀もはっきり見える。

二の丸から本丸へは、現在でこそ架け橋があるが、当時は盛土で造成された土橋だけだった。

二の丸側にある高台は

二の丸櫓台跡であり、本丸西堀の画像はここから撮影した。

二の丸

二の丸は、山中城最大の曲輪であり、本丸の中枢機能の一部を分担していたという。

南北に傾斜があり、攻める側にとっては常に上り坂となる。

二の丸の入口にあたる虎口は、規模の大きい土塁で囲まれている。

三の丸側(画像左側)から来た敵兵は、ここで右に曲がる必要があり、傾斜も相まって見通しがきかない。

虎口のそばには櫓台が残っており、攻める足軽の大きな障害となったことは、想像に難くない。

田尻の池に隣接する池は、

箱井戸と呼ばれる。

隣りの田尻の池よりも高所にあり、排水が田尻の池に流れる仕組みであったという。

そのため水はよどみなく流れ、水の変色や腐敗を防いだ。

城兵の飲み水として用いられたという。

三の丸

三の丸は、現在民家が建ったり、公民館の敷地、そして宗閑寺の境内となっている。

宗閑寺には、北条軍と豊臣軍の部将の墓が並んで立っている。

永禄年間(1558~1570)に、相模の戦国大名・北条氏康により築城される。

北条家の本拠地である小田原城の西側を防衛する最重要拠点であり、城は東海道を取り込む形で造られた。

氏康の嫡男・氏政の代になると、天下を統一しつつあった豊臣秀吉との関係が悪化。

1590年の小田原攻めの前に、山中城の改修が行われるが間に合わず、未完成のまま豊臣軍を迎える。

豊臣秀次(秀吉の養子)率いる7万の軍勢が山中城を攻撃。

守将である北条氏勝・松田康長・松田康郷・蔭山氏広・間宮康俊ら4千は奮戦。

豊臣方は部将の一柳直末などの戦死者を出したが、猛烈な力攻めの結果わずか半日で落城。

北条方の松田・間宮などの部将や城兵の多くが討死した。

戦後、城は廃止された。

現在は、一柳直末(画像左側)、松田康長、間宮康俊が同じ境内で眠る。

大御所様のお膝元!

大御所様のお膝元! リベンジの庭園!

リベンジの庭園! ご当地グルメ!

ご当地グルメ! ご当地グルメ!!!

ご当地グルメ!!! ご当地グルメ!!!!

ご当地グルメ!!!! ご当地グルメ?????

ご当地グルメ?????