年度末の忙しさでブログのアップデートもままならない中、勇気を出して半日休みを取って恒例のヤノフスキ/N響のワーグナーシリーズへ。今年の演目はパルジファル。公演する方はもちろんだろうが、聴く方も相当の緊張感と体力が求められる聖なる作品だ。

結局、ヘロヘロになりながら聴きとおした本公演は、つい数週間前に鑑賞したヴァイグレ/読響による衝撃的な名演ベルグ〈ヴォツェック〉と肩を並べる圧倒的な秀演であった。独唱陣、合唱陣、オーケストラの三拍子揃った演奏家達を名匠ヤノフスキががっちりグリップ。血圧上がりまくりのパフォーマンスで、一月の間にn二度もこのような素晴らしい音楽体験ができる自分が信じられない。

歌手陣は外国人、日本人問わず、夫々が良い仕事だった。とりわけ印象的だったのは、アムフォルタス役のゲルハーヘル。出番は題名役やグルネマンツほど多くは無いが、深みあって味わいも迫力もあるバリトンは、まさに空気が変わるという表現が相応しい。ゲルマンツ役のナズミも1幕の長大な語りを初め、物語のベースを固める安定した歌唱。舞台の緊張感が高まった。パルジファル役のスケルトンは昨年のトリスタン役でも聴いているが、巨漢から発せられるテノールが相変わらず美しい。

東京オペラシンガーズの合唱も清らかで神聖なこの楽劇の雰囲気を盛り上げる。特に1,3幕で5階のセンター席から聴こえてきた女声合唱はまさに天上からの響きで、神秘的な空気がホール一杯に充たされた。

ヤノフスキ、N響も毎度ながら引き締まった演奏で緩みが全くない。前奏曲からの荘厳な演奏は神聖で身が清められるよう。全曲を通じて、クラリネット、オーボエ、イングリッシュホルンらのソロの美音も耳に沁みた。

当然だが、終演後は圧倒的な拍手がホールに反響する。いつも厳しい表情のヤノフスキもやっと表情が緩るんでいるように見える。歌手陣、合唱団もまずは無事に初日が終わって一安心という雰囲気に見えた。3時に開演して、終了は夜の8時。凄まじい疲労感はあるものの、あっという間の5時間であった。

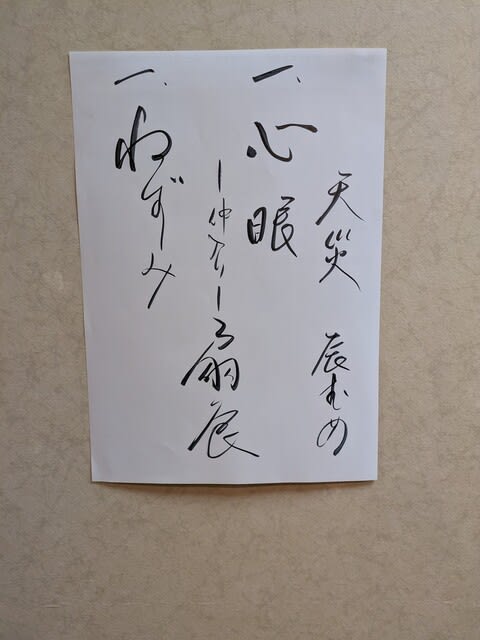

(個人的に歌手部門MVPのおふたり)

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.16

《パルジファル》(演奏会形式)

日時・会場

2025年3月27日 [木] 15:00開演(14:00開場)

東京文化会館 大ホール

出演

指揮:マレク・ヤノフスキ

アムフォルタス(バリトン):クリスティアン・ゲルハーヘル

ティトゥレル(バス・バリトン):水島正樹

グルネマンツ(バス):タレク・ナズミ

パルジファル(テノール):ステュアート・スケルトン

リングゾル(バス):シム・インスン

クンドリ(メゾ・ソプラノ):ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー

第1の聖杯騎士(テノール):大槻孝志

第2の聖杯騎士(バリトン):杉浦隆大

第1の小姓(メゾ・ソプラノ):秋本悠希

第2の小姓(メゾ・ソプラノ):金子美香

第3の小姓(テノール):土崎 譲

第4の小姓(テノール):谷口耕平

クリングゾルの魔法の乙女たち

第1の娘(ソプラノ):相原里美

第2の娘(ソプラノ):今野沙知恵

第3の娘(メゾ・ソプラノ):杉山由紀

第4の娘(ソプラノ):佐々木麻子

第5の娘(ソプラノ):松田万美江

第6の娘(メゾ・ソプラノ):鳥谷尚子

アルトの声(メゾ・ソプラノ):金子美香

管弦楽:NHK交響楽団

合唱:東京オペラシンガーズ

合唱指揮:エベルハルト・フリードリヒ、西口彰浩

音楽コーチ:トーマス・ラウスマン

曲目

ワーグナー:舞台神聖祝典劇《パルジファル》(全3幕/ドイツ語上演・日本語字幕付)

上演時間:約5時間(休憩含む)

Tokyo-HARUSAI Wagner Series vol.16

“Parsifal”(Concert Style)

Date/Place

March 27 [Thu.], 2025 at 15:00(Door Open at 14:00)

Tokyo Bunka Kaikan Main Hall

Cast

Conductor:Marek Janowski

Amfortas(Baritone):Christian Gerhaher

Titurel(Bass-baritone):Masaki Mizushima

Gurnemanz(Bass):Tareq Nazmi

Parsifal(Tenor):Stuart Skelton

Klingsor (Bass):In-Sung Sim

Kundry(Mezzo-soprano):Tanja Ariane Baumgartner

Erster Gralsritter(Tenor):Takashi Otsuki

Zweiter Gralsritter(Baritone):Takahiro Sugiura

Erster Knappe(Mezzo-soprano):Yuki Akimoto

Zweiter Knappe(Mezzo-soprano):Mika Kaneko

Dritter Knappe(Tenor):Joe Tsuchizaki

Vierter Knappe(Tenor):Kohei Taniguchi

Klingsors Zaubermädchen

1r Mädchen(Soprano):Satomi Aihara

2r Mädchen(Soprano):Sachie Konno

3r Mädchen(Mezzo-soprano):Yuki Sugiyama

4r Mädchen(Soprano):Mako Sasaki

5r Mädchen(Soprano):Mamie Matsuda

6r Mädchen(Mezzo-soprano):Shoko Toya

Eine Altstimme(Mezzo-soprano):Mika Kaneko

Orchestra:NHK Symphony Orchestra, Tokyo

Chorus:Tokyo Opera Singers

Chorus Master:Eberhard Friedrich, Akihiro Nishiguchi

Musical Preparation:Thomas Lausmann

Program

Wagner:“Parsifal”(Opera in 3 Acts / Sung in German with Japanese surtitles)

Approx. 5 hours including intermissions.

(酒蔵です)

(酒蔵です)