10月のブロム翁祭りに加え、NHK音楽祭でのデュトワさんの復帰演奏会と、お祭り続きもやっと一息という11月定期演奏会。例年に比べ、代々木公園の紅葉は相当遅れている印象で、この日も生温かさを感じる気候の中、NHKホールを訪れました。この日は、山田和樹さん(以下、親しみもってヤマカズ)によるフランスもの中心のプログラム。私もホールは10月のような売り切れ満員とまでは行きませんでしたが、ぱっと見8割近くは埋まっており、なかなかの集客で嬉しい限り。

冒頭のルーセルのバレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」は、初めて聴く楽曲で、バレエを観たことがありませんが、バレエの様子が目に浮かぶようなドラマティックな音楽。ヤマカズさんの伸びやかな指揮ともマッチして、とっても聴き応えありました。

結果としてこの日一番に刺さったのは、続いてのピエモンテ―ジのピアノ独奏によるバルトークのピアノ協奏曲第3番。ピエモンテ―ジさんは2013年10月にN響との共演でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を聴いていますが、あれから10年以上経過しています。その時の印象と変わらず、彼のピアノは澄んで、力強い音に魅せられます。第1楽章の冒頭から、輝くような音も素晴らしかったし、第2楽章の静かで沈思的な音楽も強い吸引力があります。N響の演奏も伴奏に留まらず、能動的にピアノに絡んでいく感じです。バルトークって、ちょっととっつきにくさを感じるのですが、この曲は、これがバルトーク?と思うほど、初めてにもかかわらず、体に違和感なく吸い込まれる体感でした。

アンコールのシューベルトは優しく、穏やかな美音が続きます。体の不純物が洗い流されている感覚でした。

休憩後の2曲もヤマカズさんとN響が、情感と色彩豊かな演奏を聴かせてくれました。ヤマカズさんの柔らかくて、しなやかで、大らかな指揮ぶりは、見ている者もとってもリラックスした気持ちにさせてくれます。ブロム翁やデュトワさんから感じる老巨人的なオーラから来る緊迫感とは明らかに違います。楽曲もブロム翁のドイツ・オーストリアものの謹厳さとは異なる、地中海系の暖かさを感じます。もちろん、オーケストラのメンバーは、個々の見せ場も多く、リラックスして演奏するという気分はこれっぽっちも無いでしょうが、それでも先月ののしかかるような独特のプレッシャーとは違う感じはします。そんな違いを感じたり、想像しながら、ラヴェル「優雅で感傷的なワルツ」とドビュッシーの「管弦楽のための「映像」─「イベリア」」と二曲の名曲を堪能しました。

ヤマカズさんはその溌溂として開放的な感じが良いですね。海外で活躍する日本人指揮者としてこれからも応援したいです。

定期公演 2024-2025シーズンAプログラム

第2022回 定期公演 Aプログラム

2024年11月10日(日) 開演 2:00pm [ 開場 1:00pm ]

NHKホール

曲目

ルーセル/バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」作品43─組曲 第1番

バルトーク/ピアノ協奏曲 第3番

ラヴェル/優雅で感傷的なワルツ

ドビュッシー/管弦楽のための「映像」─「イベリア」

[アンコール曲]

*11/10:シューベルト/即興曲 変ト長調 作品90-3

指揮:山田和樹

ピアノ: フランチェスコ・ピエモンテージ*

Subscription Concerts 2024-2025Program A

No. 2022 Subscription (Program A)

Sunday, November 10, 2024 2:00pm [ Doors Open 1:00pm ]

NHK Hall

Program

Roussel / Bacchus et Ariane, ballet Op. 43—Suite No. 1 (Bacchus and Ariadne)

Bartók / Piano Concerto No. 3

Ravel / Valses nobles et sentimentales (Noble and Sentimental Waltzes)

Debussy / Images for Orchestra—Iberia

Conductor: Kazuki Yamada

Piano: Francesco Piemontesi

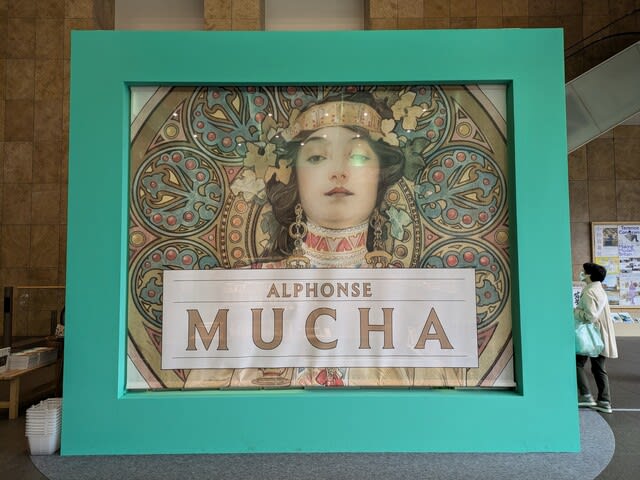

会期後半に府中市美術館で開催中の「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界 」展に足を運びました。

会期後半に府中市美術館で開催中の「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界 」展に足を運びました。