ソヒエフ祭り定演最終回はBプログラムで東欧・ロシアの作曲家の作品です。

冒頭のムソルグスキー(リャードフ編)/歌劇「ソロチンツィの市」からの2曲は、軽快で明るい音楽でしたが、こちらの準備が整わず、直ぐに睡魔に襲われ、朦朧状態。ごめんなさいでした。

続く、バルトークのヴァイオリン協奏曲第2番は全く初めて聴く曲で、ソリストはN響のコンサートマスターの郷古さん。マイシートがP席なので、後ろ姿ではありますが積極的な攻めの姿勢が感じられ、切れ良く、しかも美しいヴィオリンの音が響いてきました。一方で、楽曲がちょっと私には難易度高く、何をどう聴いていいのか分からないままで終わってしまいました。せっかくの郷古さんがソロなのだし、しっかり予習すべきだったと、後悔しきり。

アンコールでは、マロさんに代わってコンサートマスターに就任される長原さんとコンマスコンビでバルトークの「44のヴァイオリン二重奏曲」から第28番「悲しみ」。新しいN響の幕開けを予感させるフレッシュさが良かったです。

白眉は後半のドヴォルザーク交響曲第8番。私にもなじみのあるこの楽曲をソヒエフさんがN響から素晴らしい音を引き出していました。まずの全体の印象は、本当にN響が良く鳴っている。各パーツのリーダーの方の演奏はもちろんなのですが、各楽器からの音が隅々から明瞭に聴こえてきます。音の情報量が半端ないです。

そしてソヒエフさんが紡ぐ音は、とっても表情豊か。決して何かの情景を描いた音楽では無いとは思うのですが、印象派の画家が広い野原を描いたような、何か色のついた情景が目に浮かぶような気にさせられます。この曲はN響ではマリナーさん、広上さん、ブロム翁など、名だたる名指揮者の棒で聴いていますが、ソヒエフさんならでは重層的で味わい深く、暖かい感じのする演奏でした。

もちろん終演後は大拍手。N響メンバーの表情を観ていても、ソヒエフさんへの信頼感、一緒に音楽を創造する喜びに満ちているのが伝わってきます。これからも継続的な登壇をお願いします。

(P席にもご挨拶いただき嬉しい!)

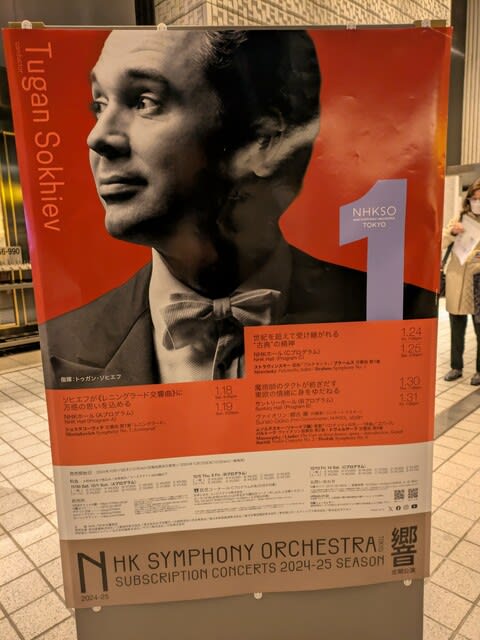

定期公演 2024-2025シーズンBプログラム

第2030回 定期公演 Bプログラム

2025年1月31日(金) 開演 7:00pm [ 開場 6:20pm ]

サントリーホール

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

ヴァイオリン : 郷古 廉(N響第1コンサートマスター)

ムソルグスキー(リャードフ編)/歌劇「ソロチンツィの市」─「序曲」「ゴパック」

バルトーク/ヴァイオリン協奏曲 第2番

ドヴォルザーク/交響曲 第8番 ト長調 作品88

Subscription Concerts 2024-2025Program B

No. 2030 Subscription (Program B)

Friday, January 31, 2025 7:00pm [ Doors Open 6:20pm ]

Suntory Hall

Mussorgsky / Liadov / The Fair at Sorochyntsi, opera―Introduction, Gopak

Bartók / Violin Concerto No. 2

Dvořák / Symphony No. 8 G Major Op. 88

Conductor

Tugan Sokhiev

Violin

Sunao Goko (First Concertmaster, NHKSO)