遅ればせながら、土曜日のN響定期の感想です。

冬季シリーズの最後を飾るのは正指揮者の下野達也さんによる、オペレッタやバレエの楽曲を中心としたプログラム。

実演にはあまり接しない曲が並ぶプログラムで、私の行動パターンでは1回券ではなかなか購入までは至らないであろうプログラムですが、経験値を広げる機会にであえるのは定期会員ならではの有難さだと思います。

冒頭のスッペの「軽騎兵」序曲。小学校低学年の頃、親が「こどものためのクラシック」的なレコードセットを買ってきて、ちっとも好きでなかったのだけど、この曲が入った盤は子供ながらに曲の格好良さに魅かれ、好んで聴いていました。ただ、大人となってからは、録音は持ってないし、意外と実演に接する機会も無いんですよね。なので、突き抜けるような金管の美音で始まった演奏は、懐かしさとそのスケール大きさに爽快感一杯に満たされました。

続いては、三浦文彰ソロによるサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番。この曲のライブは2度目、三浦さんのソロを聴くのは3度目だと思います。奇をてらわずに音楽の美しさを自ずと語らせるような自然体の演奏がとっても素敵でした。第ニ楽章の優しい抒情的なメロディには体がとろけるようです。

アンコールはアンリ・ヴュータン:アメリカの思い出「ヤンキー・デゥードゥル(Yankee Doodle)」(「アルプス一万尺」の原曲と初めて知った!)。ヴァイオリン技をこれでもかという程ご披露いただき、聴衆も大喜びの演奏。

後半の滑り出しは、オペレッタとバレエ音楽から。「詩人と農夫」は辻本さんのチェロの音がホール一杯に響き、うっとり。

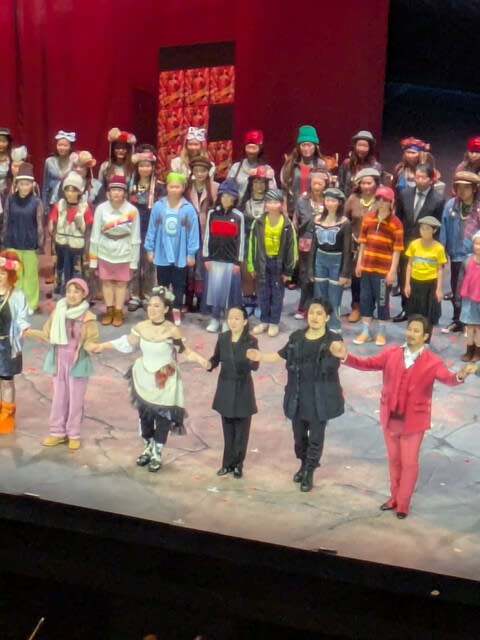

そして、ラストはオッフェンバック(ロザンタール編)のバレエ音楽「パリの喜び」(抜粋)。「地獄のオルフェ(天国と地獄)」など、N響のシンフォニックなサウンドが炸裂してとっても爽快。肩ひじ張らず、難しいことも考えず(普段も考えてないけど)気軽に音楽や演奏を楽しむことができるのも良いですね。フィナーレの「舟歌」を聴いて「ホフマン物語」がまた見たくなりました。

3月は定演はお休み月。日フィル、読響など普段なかなか行けてないオーケストラを聴きに行く予定です。

(トロンボーンの吉川さんが3月末で退団でこの日が最後の定演とのこと。お疲れ様でした!)

定期公演 2024-2025シーズンCプログラム

第2033回 定期公演 Cプログラム

2025年2月22日(土) 開演 2:00pm [ 開場 1:00pm ]

NHKホール

スッペ/喜歌劇「軽騎兵」序曲

サン・サーンス/ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

スッペ/喜歌劇「詩人と農夫」序曲

オッフェンバック(ロザンタール編)/バレエ音楽「パリの喜び」(抜粋)

指揮:下野竜也

ヴァイオリン:三浦文彰

Subscription Concerts 2024-2025Program C

No. 2033 Subscription (Program C)

Saturday, February 22, 2025 2:00pm [ Doors Open 1:00pm ]

NHK Hall

Program

Suppè / Leichte Kavallerie, operetta―Overture (Light Cavalry)

Saint-Saëns / Violin Concerto No. 3 B Minor Op. 61

Suppè / Dichter und Bauer, operetta―Overture (Poet and Peasant)

Offenbach / Rosenthal / Gaîté Parisienne, ballet (Parisian Gaiety) (Excerpts)

Artists

Conductor:Tatsuya Shimono

Violin:Fumiaki Miura

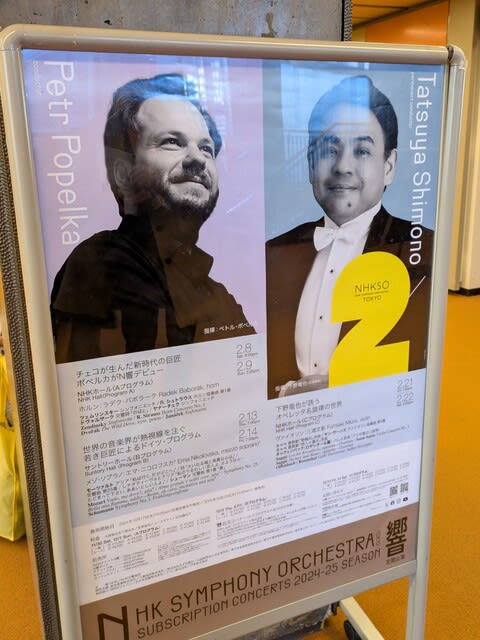

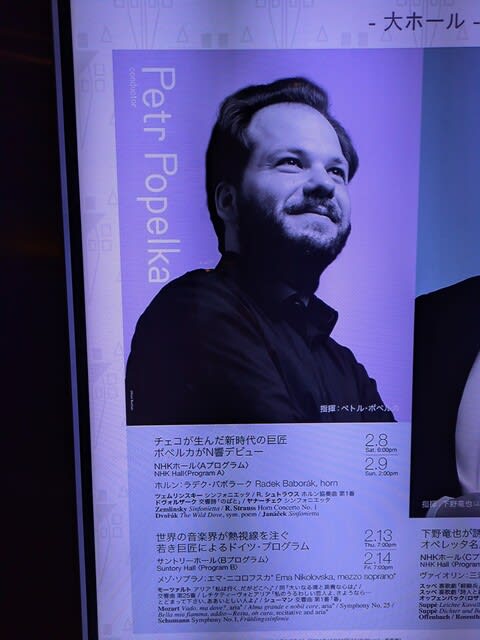

ポペルカとN響の2つ目のプログラムはモーツァルトとシューマンの組合せです。

ポペルカとN響の2つ目のプログラムはモーツァルトとシューマンの組合せです。