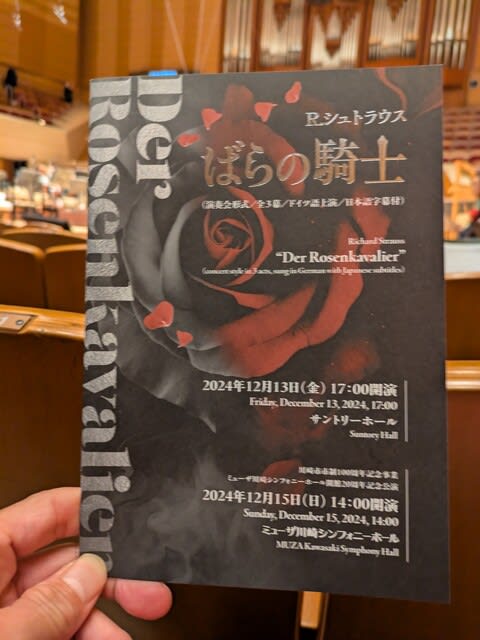

私には、今年最後の演奏会。ノット/東響による「サロメ」、「エレクトラ」に続くR.シュトラウスとホフマンスタールの三作の結びとなる公演です。過去2つの演奏会も出色でしたが、この演奏会は締めに相応しい過去2回の公演もしのぐほどの素晴らしい演奏会でした。

「サロメ」「エレクトラ」では題名役の歌手が抜きんでた素晴らしさが印象的でしたが、今回は実力と個性を兼ね備えた外国人歌手陣を中心とした歌手達がワールドクラスで、歌の醍醐味を味わえる滅多に聴けないレベルの上演となりました。

とりわけ感銘を受けたのは、元帥夫人役のミア・パーションとオックス男爵役のアルベルト・ペーゼンドルファー。パーションはロンドンで何度が接していますが、その美しいソプラノは変わらずでしたし、今回の大人の女性を演じる演技が何とも気品高く、愁いに満ちていて、ステージで輝いていました。ほぼでずっぱりのオックス男爵は、ペーゼンドルファーの力強い低音と俗物貴族ぶりの演技が存在感抜群で舞台を盛り上げました。

題名役のカトリオーナ・モリソンも若く、真っ直ぐな若者を好演。ゾフィー役のエルザ・ブノワは清明な美しい歌声が強いインパクトを残します。最終幕の最後のパーションを含めた三重唱とモリソンとブノワによる二重唱は至高の美しさでした。ゾフィーの父ファーニナル役のマルクス・アイヒェも活き活きとした演技と良く通るバリトンぶりを発揮。日本人歌手陣も、アンニーナ役の中島郁子らが、しっかりと脇を固めていました。

慣れない前方の席であったためか、もしくは歌手陣に集中しすぎたためか、オーケストラの演奏は細部にまで気が廻らず。前半は硬さを感じたり、オケと歌手陣のバランスがどうかと感じるところもあったのですが、尻上がりに一体感も増し、美しくもありながら、衰退にむかう世情を反映した「ばらの騎士」の世界観を満喫しました。

演奏会方式ですが、サー・トーマス・アレンの演出監修で、ソファーやワインなど簡易なセットもあり、歌手陣の演技も含め場を演出。簡易オペラとして必要十分です。

終演後はノットさん、歌手陣、オケに熱狂的な拍手が寄せられ、何度も呼び戻し。私も含め、観衆のみなさん、公演に集中していたエネルギーを思いっきりリリースしているようでした。

ノット監督も来年度が最終シーズン。更にボルテージも上がるでしょう。楽しみです。

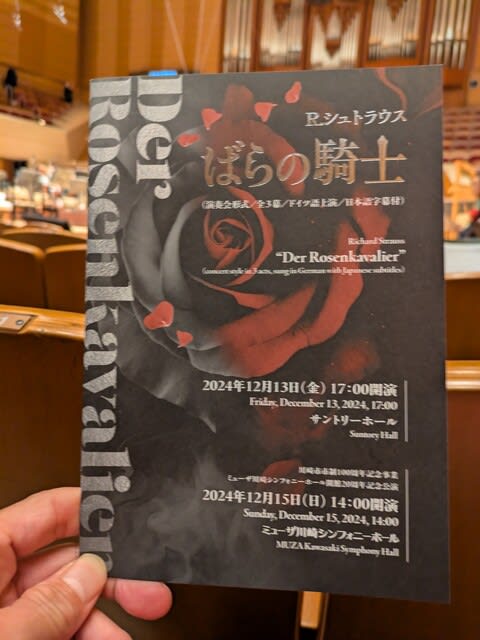

2024年12月13日(金)

17:00 開演

特別演奏会 R.シュトラウス 「ばらの騎士」(演奏会形式)

サントリーホール

出演

指揮=ジョナサン・ノット

演出監修=サー・トーマス・アレン

元帥夫人=ミア・パーション(ソプラノ)

オクタヴィアン=カトリオーナ・モリソン(メゾソプラノ)

ゾフィー=エルザ・ブノワ(ソプラノ)

オックス男爵=アルベルト・ペーゼンドルファー(バス)

ファーニナル=マルクス・アイヒェ(バリトン)

マリアンネ/帽子屋=渡邊仁美(ソプラノ)

ヴァルツァッキ=澤武紀行(テノール)

アンニーナ=中島郁子(メゾソプラノ)

警部/公証人=河野鉄平(バス)

元帥夫人家執事/料理屋の主人=髙梨英次郎(テノール)

テノール歌手=村上公太(テノール)

動物売り/ファーニナル家執事=下村将太(テノール)

合唱=二期会合唱団

2024.12.13(fri) 17:00 START

Special Concert “Der Rosenkavalier” in concert style

Suntory Hall

Artists

Jonathan Nott, Conductor(Music Director, Tokyo Symphony Orchestra)

Sir Thomas Allen, Direction

Miah Persson, Marschallin(Soprano)

Catriona Morison, Octavian(Mezzo soprano)

Elsa Benoit, Sophie(Soprano)

Albert Pesendorfer, Baron Ochs(Bass)

Markus Eiche, Faninal(Baritone)

Hitomi Watanabe, Marianne & A milliner(Soprano)

Noriyuki Sawabu, Valzacchi(Tenor)

Ikuko Nakajima, Annina(Mezzo soprano)

Teppei Kono, A police commissioner & A notary(Bass)

Eijiro Takanashi, Marschallin’s major-domo & An innkeeper(Tenor)

Kota Murakami, An italian singer(Tenor)

Shota Shimomura, An animal vendor & Faninal’s major-domo(Tenor)

Nikikai Chorus Group

Tokyo Symphony Orchestra