The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

京都プチ観光―枳殻邸と京都スウィーツ

先々週、京都で誰でも実践できる環境ビジネスを展開するための“勘どころ”を教えてくれるというセミナーがあるというので、参加を申込んで出かけた。環境マネジメント・システムの審査の相手先に環境改善活動のアドバイスが少しでもできるようになれば良いと大いに期待したのだった。だが、案に相違して、成功した環境改善ビジネスの単なる紹介であった。つまらない講演であっても、標題の付け方を上手くやれば人を引き寄せるものだと感心するばかりだった。とは言うものの、聴講者は どうやら主催者の期待した数の半分弱程度であったようで、会場は小規模だが豪華なホテルであったが、座席は半分程度埋まっていただけだった。つまり、私に聴講する価値のある講演かどうかを見分ける真義眼がなかっただけなのかも知れず、出席したことへの忸怩たる気分はぬぐえない。

ここでは、そのセミナー紹介は面白さに欠けるので、それは止めることとして、この際セミナーだけで足代を費やすのは“もったいない”とばかりに、ついでにやったチョットした京都観光を紹介したい。セミナーは午後一番の開場だったので、午前中は時間がある。そこで 会場近くに何か見るべきものはないかと探した。

セミナー会場は四条烏丸の近くである。あまりにも京都市街の中心過ぎるが、少し南に下ると枳殻邸があったのを思い出したのだ。地図では渉成園と表示されている場合もあるので分かりにくいかもしれない。JR京都駅に近くて良いと、知人に言われたが、それまで行ったことはなく知らなかったので その知人には驚かれてしまったのを思い出したのだった。

神戸から阪急電車の株主優待券を利用して、10時半過ぎに烏丸駅に到着。本来より少し遅めになってしまった。生来朝早いのが苦手であることが ここで少し予定を狂わせてしまった感がある。特に冬は 寒さでダメだ。そうとばかり言ってはいられず、少し急ぎ足で枳殻邸に向かって ただひたすら南下した。この際、目星をつけた昼食を摂る大衆食堂のありかも確認しつつ歩く。どうやら11時までには余裕を持って到着。

実は、この枳殻邸は 入口でもらった良くできた案内書によると、“真宗本廟(東本願寺)の飛地境内地(別邸)”とある。したがって入場料は取らず、500円以上の寄付を募る形式になっている。入場直前に それを思い出したが、既に遅く財布には千円札しかなかったので、仕方なくそれを出したが、何も言わずに5百円の“お釣りを返して”いただけた。そして、“どちらからの御出でですか?”、“真宗の御信者でいらっしゃいますか?”の質問を受ける。これは、入場料が寄付という形式をとっていることと関係があるのかも知れない。私は各々“神戸から”と答え、“実は 西なんです”と遠慮がちに返した。

ついでだが、案内書には“本山・東本願寺に、ぜひご参拝ください”とある。その東本願寺は、この枳殻邸の真西にあり、この名勝地から出てまっすぐに歩けば、すぐそのままその壮大な山門にぶつかってしまうロケーションだ。だが、この日は 私にはそのヒマはない。

その案内書によると、この枳殻邸の由来は次のようである。“13代宣如上人が3代将軍徳川家光から本願寺の東側の土地を寄進されました。宣如上人は、1653(承応2)年に隠退して自らの隠居所をそこに定め、中国の詩人 陶淵明『帰去来辞』の1節「園、日渉而以成趣(園、日に渉って以って趣を成す)」から採って「渉成園」と名づけました。そして、周囲に枳殻(からたち)を生垣として植えたことから枳殻邸とも称されるようになったのです。”

続けて、“庭園はいわゆる「池泉回遊式庭園」であり、洛北詩仙堂を開いた石川丈山の作庭になると伝えます。14代啄如上人以後、歴代の隠居所となり、詩歌・茶の湯・能狂言などに親しむ場としても整備され、江戸時代後期の文政年間には、儒学者で漢詩人でもある頼山陽が『渉成園記』を撰して「渉成園十三景」を紹介しました。”とある。

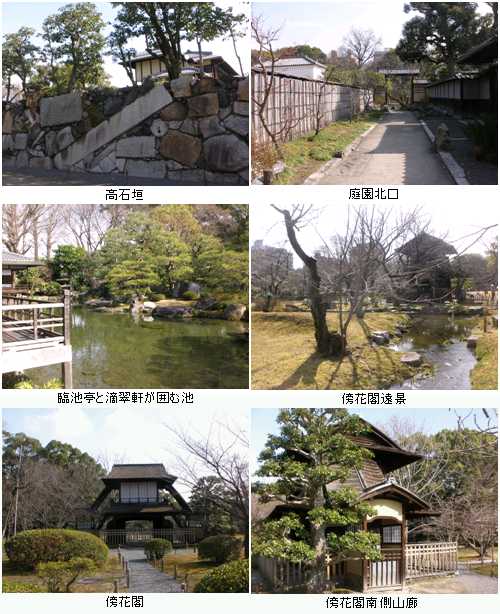

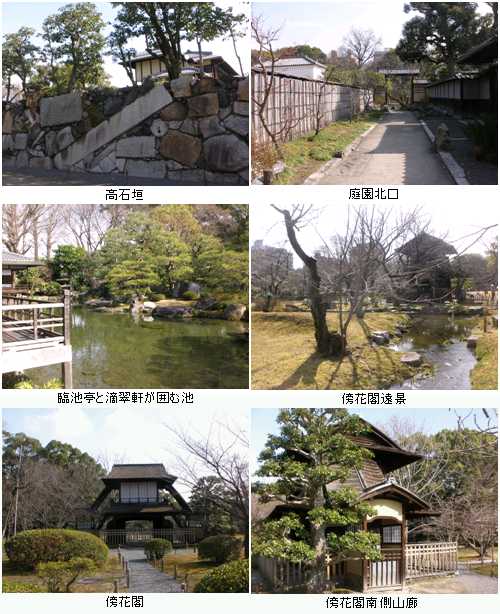

“からたちの生垣”は、あまり意識に上らなかったが、まずは入口にデンと備わる石垣に城又は砦の構えを思わせる。大きすぎる訳ではないが、結構しっかりした造りに見える。しかし、その石組みを良くみると、戦火に追われて慌てて作った石垣によくあるように、身近にある石材で急造したかのように組み上げられていて、これ見よがしに石臼が混じっている。これは 平和時の遊び心のなせる業なのだろうか、宗門の隠居所にしては奇妙だ。江戸期も初期ならば、隠居所といえどもそんなものなのだろうか。(下の写真の高石垣)

その石垣を右手に奥に進み右に曲がると門が見えて来る。このあたりに至ると、古都の中心地の静寂をさらに深く感じられる。門をくぐると左手に池。さすがに池泉回遊式庭園で、どこからともなく、水のそそぐ音が心地よく聞こえて来る。そして右手に 庭園全体の風景が見えてくる。しかし、遠景に 残念ながらマンションやビルの影があり、趣を阻害している。また冬景色であるのも少々残念だが いたしかたない。しかし、人影は極端に少ない。建物は いずれも侘寂の雰囲気たっぷりで、繊細で華奢。この華奢な趣て長年月の風雪に良く耐えたものだという印象である。信者の奉仕による手入れが行き届いているのだろう。

とにかく、案内書の矢印行路図に従って歩く。

庭園で一番目に付いたのが、変わった造りの2階建ての望楼と言うべきか、それ程には高さは高くはないが庭園を少し見渡す程度の高見台で、傍花閣とある。一瞬、歌舞伎の石川五右衛門が 満開の桜の中の高台で“絶景かな、絶景かな!”と叫ぶシーンが思い浮かぶ。(『楼門五三桐』さんもん ごさんの きり)あれは、本来は南禅寺山門から京都の町全体を見渡す堂々たる壮大な図であるが、この傍花閣で そんな芝居をやっても面白そうだ。五右衛門と相手役・真柴久吉との台詞の掛け合いも実感が伴って興趣深いものになるかも知れない。亡くなった勘三郎氏ならば 面白がってやってくれたかも知れない。案内書を見ても、この傍花閣の周囲には桜が植わっているようで、その写真や図がある。春には、花見で大勢が出掛けて来るのであろう。今は 静寂を楽しむ時か。

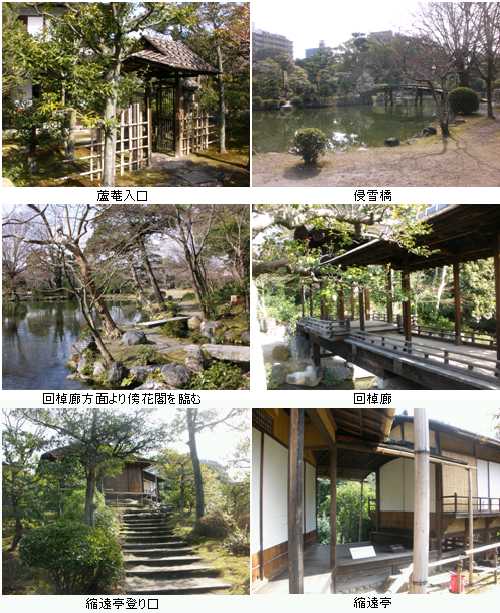

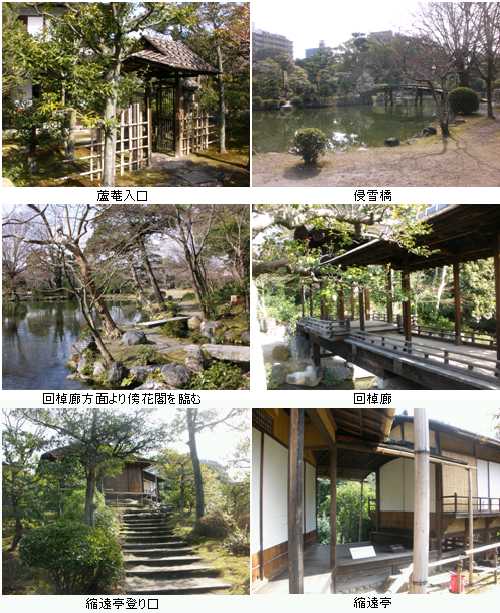

この傍花閣の西側には、園林堂や蘆菴がある。蘆菴には、いおりを模して竹垣と門がある。今時、このようなところに泊まれば、障子1枚でどのような寒さであろうか。暖房は やっぱり火鉢とコタツであろうか。夜更かしは寒いばかりで寝るしかないのだろう。

それより、東の庭園奥へ向かう。大きな池、印月池と言うようだが、これを渡る廊下のような橋が目に入る。回棹廊と言うらしい。この渡廊下を渡って、池中の島へ。ここの頂上には縮遠亭という茶室がある。ここは 最早 冬ではなく、夏の避暑の場所であろうか。しかし、真昼は直射日光で厳しいかも知れないが夜は、丁度良い涼しさだろう。

ここから、庭園を見渡すと、池の向こうの広場に結構堂々とした平屋の閬風亭が見える。ここからはそれを目標に回遊。大きな印月池にそそぎこむ小さな流れの上の橋をいくつか渡る。くの字に組んだ石橋もあった。閬風亭は案内書によると、“賓客をお迎えする大書院”とある。これは、その南側の大玄関と直結の建物のようで、ここで賓客を饗応したようだ。案内書には “畳を外せば能が演じられる”とある。

池越えで眺めるしかないが、その池に張り出した漱枕居という建物がある。ここも夏場のものだろう。

この辺りで 庭園をほぼ一周したことになる。ここで案内書をよく見ずに、もう一度蘆菴を眺めつつ、庭園北口から外へ出てしまった。実は、大玄関の向こうに出るのが本来コースだったようだ。出入口のあの石垣前には寒椿が咲いている一角があった。

さて、どうやら11時40分。庭園回遊に約1時間とすることでなんとか予定はオン・タイムに乗った。渉成園を出て次の辻を 来た時とは逆の北上コースをとる。来る時に目星を付けておいた、大衆食堂・松元家へ。12時前なら大丈夫と思いつつ店に入ると、既に客が数名居た。だが、相席ではないテーブルはあったので、そこに着く。

以前から 京都の大衆食堂で食べてみたいと思っていた きつね丼\550-を頼む。メニューには “きつね・うどん”もあって紛らわしいためか、店のオバサンは“きつね丼”のドンを強調して、調理場へ復唱伝達していた。

でてきたどんぶりには、一面に細かく短冊切りにした薄揚げが 分厚く敷き詰められていた。親子丼のように玉子とあえて出て来るものと思っていたが、そうではなかった。しかし、この薄揚げにしみこませた出汁で十分に美味く食べられる。味噌汁と漬物も付いている。侘寂の世界から来た身には、特に、食は質素と言うほどではないにしても、これでコスト・パフォーマンスは十分でお釣が来る。空腹のせいか、ウッカリ写真を撮るのを忘れた。

近所の勤め人の人気食堂で、12時を過ぎると客が殺到。私のテーブルも当然ながら相席となった。店を出ると、未だ並んで待っている人々が居た。まさに社員食堂の趣だが 寒い雨の日はどうするのだろう。

店を出てさらに北上。今度は、急ぐ必要はない。そうなると超早めにセミナー会場のホテルに到着するのは皮肉だ。ホテル喫茶室では 贅沢だ。仕方ないので、近所の名刹・仏光寺派本山の仏光寺に入り込む。私は亡母から大阪の北浜近くの平野町にあった仏光寺で生まれたと聞いていたので、何かの縁。お参りの賽銭箱も見当たらないまま、境内の鳩たちを眺めて本堂の向かいの建物の軒先でボーっと休憩。戸外なので少し寒いが、十分に耐えられる。その内、私の座っている そばに人々がやって来て休憩したり、弁当を食べる人も出てきた。鳩を見るのにも飽きて、少々読書。その内にセミナー開場時刻となる。

セミナー会場で、旧友と落ち合って、受講。終わって、お互い講演内容に大いにがっかりして、コーヒーでもと入ったのが近所の茶寮・翠泉である。友人はコーヒーにこだわり、私は 看板やメニューの最初にあった抹茶とぜんざい(餅と栗入り)\880-を楽しむこととした。確か、茶道では甘い菓子を食べてから抹茶を飲むようになっているはずだが、ここでは自由にやる。まず抹茶で喉を潤し、ぜんざいへ。そして餅と栗を食べる。その後、店側の推薦した食し方で抹茶をぜんざいに注ぎ飲む。果たして、茶の渋みとぜんざいの甘さや小豆が融合して絶妙。抹茶饅頭を食べているような と言うより、液体なので それよりも心地よい。思わぬ京都スウィーツの世界を楽しむ。これで不興のセミナーも帳消しにできた結構印象的一日であった。

ここでは、そのセミナー紹介は面白さに欠けるので、それは止めることとして、この際セミナーだけで足代を費やすのは“もったいない”とばかりに、ついでにやったチョットした京都観光を紹介したい。セミナーは午後一番の開場だったので、午前中は時間がある。そこで 会場近くに何か見るべきものはないかと探した。

セミナー会場は四条烏丸の近くである。あまりにも京都市街の中心過ぎるが、少し南に下ると枳殻邸があったのを思い出したのだ。地図では渉成園と表示されている場合もあるので分かりにくいかもしれない。JR京都駅に近くて良いと、知人に言われたが、それまで行ったことはなく知らなかったので その知人には驚かれてしまったのを思い出したのだった。

神戸から阪急電車の株主優待券を利用して、10時半過ぎに烏丸駅に到着。本来より少し遅めになってしまった。生来朝早いのが苦手であることが ここで少し予定を狂わせてしまった感がある。特に冬は 寒さでダメだ。そうとばかり言ってはいられず、少し急ぎ足で枳殻邸に向かって ただひたすら南下した。この際、目星をつけた昼食を摂る大衆食堂のありかも確認しつつ歩く。どうやら11時までには余裕を持って到着。

実は、この枳殻邸は 入口でもらった良くできた案内書によると、“真宗本廟(東本願寺)の飛地境内地(別邸)”とある。したがって入場料は取らず、500円以上の寄付を募る形式になっている。入場直前に それを思い出したが、既に遅く財布には千円札しかなかったので、仕方なくそれを出したが、何も言わずに5百円の“お釣りを返して”いただけた。そして、“どちらからの御出でですか?”、“真宗の御信者でいらっしゃいますか?”の質問を受ける。これは、入場料が寄付という形式をとっていることと関係があるのかも知れない。私は各々“神戸から”と答え、“実は 西なんです”と遠慮がちに返した。

ついでだが、案内書には“本山・東本願寺に、ぜひご参拝ください”とある。その東本願寺は、この枳殻邸の真西にあり、この名勝地から出てまっすぐに歩けば、すぐそのままその壮大な山門にぶつかってしまうロケーションだ。だが、この日は 私にはそのヒマはない。

その案内書によると、この枳殻邸の由来は次のようである。“13代宣如上人が3代将軍徳川家光から本願寺の東側の土地を寄進されました。宣如上人は、1653(承応2)年に隠退して自らの隠居所をそこに定め、中国の詩人 陶淵明『帰去来辞』の1節「園、日渉而以成趣(園、日に渉って以って趣を成す)」から採って「渉成園」と名づけました。そして、周囲に枳殻(からたち)を生垣として植えたことから枳殻邸とも称されるようになったのです。”

続けて、“庭園はいわゆる「池泉回遊式庭園」であり、洛北詩仙堂を開いた石川丈山の作庭になると伝えます。14代啄如上人以後、歴代の隠居所となり、詩歌・茶の湯・能狂言などに親しむ場としても整備され、江戸時代後期の文政年間には、儒学者で漢詩人でもある頼山陽が『渉成園記』を撰して「渉成園十三景」を紹介しました。”とある。

“からたちの生垣”は、あまり意識に上らなかったが、まずは入口にデンと備わる石垣に城又は砦の構えを思わせる。大きすぎる訳ではないが、結構しっかりした造りに見える。しかし、その石組みを良くみると、戦火に追われて慌てて作った石垣によくあるように、身近にある石材で急造したかのように組み上げられていて、これ見よがしに石臼が混じっている。これは 平和時の遊び心のなせる業なのだろうか、宗門の隠居所にしては奇妙だ。江戸期も初期ならば、隠居所といえどもそんなものなのだろうか。(下の写真の高石垣)

その石垣を右手に奥に進み右に曲がると門が見えて来る。このあたりに至ると、古都の中心地の静寂をさらに深く感じられる。門をくぐると左手に池。さすがに池泉回遊式庭園で、どこからともなく、水のそそぐ音が心地よく聞こえて来る。そして右手に 庭園全体の風景が見えてくる。しかし、遠景に 残念ながらマンションやビルの影があり、趣を阻害している。また冬景色であるのも少々残念だが いたしかたない。しかし、人影は極端に少ない。建物は いずれも侘寂の雰囲気たっぷりで、繊細で華奢。この華奢な趣て長年月の風雪に良く耐えたものだという印象である。信者の奉仕による手入れが行き届いているのだろう。

とにかく、案内書の矢印行路図に従って歩く。

庭園で一番目に付いたのが、変わった造りの2階建ての望楼と言うべきか、それ程には高さは高くはないが庭園を少し見渡す程度の高見台で、傍花閣とある。一瞬、歌舞伎の石川五右衛門が 満開の桜の中の高台で“絶景かな、絶景かな!”と叫ぶシーンが思い浮かぶ。(『楼門五三桐』さんもん ごさんの きり)あれは、本来は南禅寺山門から京都の町全体を見渡す堂々たる壮大な図であるが、この傍花閣で そんな芝居をやっても面白そうだ。五右衛門と相手役・真柴久吉との台詞の掛け合いも実感が伴って興趣深いものになるかも知れない。亡くなった勘三郎氏ならば 面白がってやってくれたかも知れない。案内書を見ても、この傍花閣の周囲には桜が植わっているようで、その写真や図がある。春には、花見で大勢が出掛けて来るのであろう。今は 静寂を楽しむ時か。

この傍花閣の西側には、園林堂や蘆菴がある。蘆菴には、いおりを模して竹垣と門がある。今時、このようなところに泊まれば、障子1枚でどのような寒さであろうか。暖房は やっぱり火鉢とコタツであろうか。夜更かしは寒いばかりで寝るしかないのだろう。

それより、東の庭園奥へ向かう。大きな池、印月池と言うようだが、これを渡る廊下のような橋が目に入る。回棹廊と言うらしい。この渡廊下を渡って、池中の島へ。ここの頂上には縮遠亭という茶室がある。ここは 最早 冬ではなく、夏の避暑の場所であろうか。しかし、真昼は直射日光で厳しいかも知れないが夜は、丁度良い涼しさだろう。

ここから、庭園を見渡すと、池の向こうの広場に結構堂々とした平屋の閬風亭が見える。ここからはそれを目標に回遊。大きな印月池にそそぎこむ小さな流れの上の橋をいくつか渡る。くの字に組んだ石橋もあった。閬風亭は案内書によると、“賓客をお迎えする大書院”とある。これは、その南側の大玄関と直結の建物のようで、ここで賓客を饗応したようだ。案内書には “畳を外せば能が演じられる”とある。

池越えで眺めるしかないが、その池に張り出した漱枕居という建物がある。ここも夏場のものだろう。

この辺りで 庭園をほぼ一周したことになる。ここで案内書をよく見ずに、もう一度蘆菴を眺めつつ、庭園北口から外へ出てしまった。実は、大玄関の向こうに出るのが本来コースだったようだ。出入口のあの石垣前には寒椿が咲いている一角があった。

さて、どうやら11時40分。庭園回遊に約1時間とすることでなんとか予定はオン・タイムに乗った。渉成園を出て次の辻を 来た時とは逆の北上コースをとる。来る時に目星を付けておいた、大衆食堂・松元家へ。12時前なら大丈夫と思いつつ店に入ると、既に客が数名居た。だが、相席ではないテーブルはあったので、そこに着く。

以前から 京都の大衆食堂で食べてみたいと思っていた きつね丼\550-を頼む。メニューには “きつね・うどん”もあって紛らわしいためか、店のオバサンは“きつね丼”のドンを強調して、調理場へ復唱伝達していた。

でてきたどんぶりには、一面に細かく短冊切りにした薄揚げが 分厚く敷き詰められていた。親子丼のように玉子とあえて出て来るものと思っていたが、そうではなかった。しかし、この薄揚げにしみこませた出汁で十分に美味く食べられる。味噌汁と漬物も付いている。侘寂の世界から来た身には、特に、食は質素と言うほどではないにしても、これでコスト・パフォーマンスは十分でお釣が来る。空腹のせいか、ウッカリ写真を撮るのを忘れた。

近所の勤め人の人気食堂で、12時を過ぎると客が殺到。私のテーブルも当然ながら相席となった。店を出ると、未だ並んで待っている人々が居た。まさに社員食堂の趣だが 寒い雨の日はどうするのだろう。

店を出てさらに北上。今度は、急ぐ必要はない。そうなると超早めにセミナー会場のホテルに到着するのは皮肉だ。ホテル喫茶室では 贅沢だ。仕方ないので、近所の名刹・仏光寺派本山の仏光寺に入り込む。私は亡母から大阪の北浜近くの平野町にあった仏光寺で生まれたと聞いていたので、何かの縁。お参りの賽銭箱も見当たらないまま、境内の鳩たちを眺めて本堂の向かいの建物の軒先でボーっと休憩。戸外なので少し寒いが、十分に耐えられる。その内、私の座っている そばに人々がやって来て休憩したり、弁当を食べる人も出てきた。鳩を見るのにも飽きて、少々読書。その内にセミナー開場時刻となる。

セミナー会場で、旧友と落ち合って、受講。終わって、お互い講演内容に大いにがっかりして、コーヒーでもと入ったのが近所の茶寮・翠泉である。友人はコーヒーにこだわり、私は 看板やメニューの最初にあった抹茶とぜんざい(餅と栗入り)\880-を楽しむこととした。確か、茶道では甘い菓子を食べてから抹茶を飲むようになっているはずだが、ここでは自由にやる。まず抹茶で喉を潤し、ぜんざいへ。そして餅と栗を食べる。その後、店側の推薦した食し方で抹茶をぜんざいに注ぎ飲む。果たして、茶の渋みとぜんざいの甘さや小豆が融合して絶妙。抹茶饅頭を食べているような と言うより、液体なので それよりも心地よい。思わぬ京都スウィーツの世界を楽しむ。これで不興のセミナーも帳消しにできた結構印象的一日であった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 第5回防災専門... | ひょうご産学... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |