The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

“こうべ環境未来館―資源リサイクル・センター”訪問

神戸市西区見津が丘にある神戸複合産業団地の近くにある企業に審査に赴くことになった。事前調査のために地図を見ていると、“こうべ環境未来館”という表示があり、ここに何か公的な施設があることを初めて知った。午前中で審査が終わる日に、そこへ行ってみることとした。場所は、神戸電鉄・粟生線木津駅の近くとなっており、ホームページのアクセス案内に依れば、徒歩5分とある。しかし、付近には飲食店が全くない。駅付近にもかかわらず殺風景そのもの。コンビニも無い。神鉄でここを通ったことは何度もあるが、この団地は台地の上に在り、神鉄は谷合を走っているので、電車からは見えないので、その様子をこれまで全く知ることはできなかった。駅には谷に差し渡した連絡橋で降りて行くようになっている。

審査した会社は、複合団地内ではなくその南側の外れの県道22号沿いにあったので、審査には木幡駅からタクシーで行っていたが、降水はなく薄曇りの天気だったので“こうべ環境未来館”には徒歩で行くことにした。昼食は、県道沿いのコンビニで、弁当を買い、公園の東屋ベンチで食べた。下の地図で言うと、下から上へ木津駅へ向かいつつ、“こうべ環境未来館”に近付いた。

緩い傾斜だが、公園付近が台地丘陵の尾根になっているようで、そこからは下りとなった。やがて、左手にグレーの巨大な建物が目に入ってくる。これが、資源リサイクル・センターのようだ。そこから左に回り込んで、ようやく“こうべ環境未来館”の玄関に至る。

少々疲れていたので、休憩しようと人気のないロビーでもたもたしていると、中から案内の係員らしき人が出て来て、見学コースの概要を説明してくれた。とは言ってもエレベータで3階に行って、資源リサイクル・センターに渡廊下を渡って行けば矢印があるのでその通りに行ってくれ、との口頭での簡単な案内。館内の写真撮影は構わないが、4階の職員の撮影は、仕事の邪魔になるので止めて欲しいと言われる。そこで、休憩もそこそこに言われた通りに行ってみることとした。

資源リサイクル・センターに入るとまずパッカー車のゴミの投入口が見える所に来た。そこから廊下をたどると、1ヶ月に約2500台のパッカー車が出入しているとの説明表示がある。ということは、パッカー車1台で約2トンのゴミを運ぶとすれば、神戸市で月間約5千トンの資源ゴミの発生となる。次に、ピット側から除く場所に至る。そこでは、一掴み1.6トンというクレーンが動いていて、横にはクレーンのオペレーション室がある。ここから、ゴミは最上階の処理室に上げられるようだ。次に奥まった場所へ移動するが、そこには自動化プロセスのオペレーション・監視を2名でやっている部屋に出る。

さらに階を上に移動すると、その自動化プロセスの無人工場が見られる。ここには、ゴミの自動選別の説明パネルがいろいろ並んでいた。スチール缶は、移動するコンベア上から強力磁石で吸い上げて、オフラインへ放出し選別。次に、ガラス・ビンとアルミ缶やペット・ボトルを風力で選別。アルミ缶やペット・ボトルは吹き飛ばされるが、ガラス・ビンは落下するので、選り分けられる。次に、アルミ缶とペット・ボトルの選別だが、この原理の理解は難しい。高速回転して、N極S極が激しく入れ代るする磁石ロール上にアルミ缶とペット・ボトルを通すと、導電体のアルミ缶には渦電流が生じ、これにより生じる磁石が、ロール上の磁石に反発して、弾き飛ばされるが、電気を通さないペット・ボトルでは、そのような現象は生じず、そのまま真下に落下するという仕組みにより、選別されているという。さらに、ガラス・ビンは、“高性能の色センサと色別システムにより、一瞬のうちに無色(透明)、茶色、その他の色を判断して、分類”するとある。

肝心の無人工場は見えるようにはなっているが、機械配列が建て込んでいて、どの装置がどうなのかプロセスのフローも分かり難い。ウィンドゥのガラスも乱反射して見えにくくしている。

この階下では、人手による選別が行われていた。ここが、撮影禁止場所であったのだ。ここでの作業は知的障害者によって行われているため、恐らくそうなったのだろうと勝手に推察した。やはり、自動選別できないものが混入されているので、それをここで大まかに選別しているようだ。それでも紛れ込んだゴミはどのように処理しているのだろうか。やはり、誰かガイドをする人が居て欲しいものだ。ここから先は、環境未来館に戻るだけ。

戻ると、“名探偵コウベン君のくらしの事件簿”コーナーがある。ここは小学生の見学が多い、というか多分神戸市が奨励しているのだろう。私の見学にも先行しての小学生の一団があった。そのような子供達にクイズのような出題をして、それとなくゴミの分別の重要性と、資源リサイクルについての教育を行っているようだ。

コウベン君とは、神戸の小学校に通う少年で、いろんなことに興味があり、良く知っているので、「名探偵」と呼ばれているをキャラクターである。彼を通じてブース毎に「ごみに関わる事件」でその原因を推理しながら、資源ゴミの処理マナーを学ぶ仕掛けになっている。

神戸市のゴミ分別のユル・キャラクター“ワケトン”の作者・山崎秀昭氏の紹介パネルもあった。1969年生まれで神戸市在住。1992年大阪芸術大学美術学科卒の由。但し、肝心の“ワケトン”の誕生経過についての紹介は、何故かなかった。

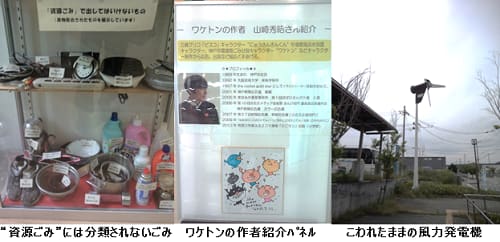

玄関ホールで、休憩して少しお茶を飲んで、パネル等を見つつ、展示されている資源リサイクル・センターの建物模型も改めて見直した。また、ソーラー・パネルの電力創出を見ると、薄曇りであったが、日射量0.50kW/㎡でこの時の発電量3.9kW(駐車場10kW)、18.6kW(屋上50kW)となっていて、それぞれ当日の発電量25.3kWh、127.7kWh、当月の発電量306.5kWh、1200kWhとなっていた。風力発電は、定格5.5kW、風速1.62m/sに対し、現発電量0W、当日の発電量0kWhであった。

気分も変わったので、休憩を終え玄関を出た。来る時にも感じたのだが、いささか雑草が気になる。駐車場の隅にある風車が羽根が1枚折れたままで放置されていた。どおりで、発電量0となっている訳だ。全体にメンテナンスがおろそかになっているように感じる。

さて、こうしてほぼ月5千トンのゴミから何トンの資源が回収できているのか、ネットで調べてみると、過去2年の実績で月約130トンのアルミと、月約180トンの鉄が回収できているようだ。金額換算で、各々月額、1600万円、600万円となっているようだ。これで採算性はどうなのだろう。それとも採算より政策なのだろうか。十分検討してもらいたいものだ。

こういう数字について、小学生相手にしているためかあまりパネル等に明確にしていないような気がする。

採算性で問題あるため、メンテナンスに力が入らないのだろうか。こういうどっちつかずで、ズルズル運営していて良いものだろうか、と思ってしまう。また、帰ってからホーム・ページを見て、売り物のビオトープ等見なかったことを残念に感じた。現地での案内や表示が不十分だ。どうも建設当時の気分が薄れて、熱心に運営されていないような感じを受ける。

審査した会社は、複合団地内ではなくその南側の外れの県道22号沿いにあったので、審査には木幡駅からタクシーで行っていたが、降水はなく薄曇りの天気だったので“こうべ環境未来館”には徒歩で行くことにした。昼食は、県道沿いのコンビニで、弁当を買い、公園の東屋ベンチで食べた。下の地図で言うと、下から上へ木津駅へ向かいつつ、“こうべ環境未来館”に近付いた。

緩い傾斜だが、公園付近が台地丘陵の尾根になっているようで、そこからは下りとなった。やがて、左手にグレーの巨大な建物が目に入ってくる。これが、資源リサイクル・センターのようだ。そこから左に回り込んで、ようやく“こうべ環境未来館”の玄関に至る。

少々疲れていたので、休憩しようと人気のないロビーでもたもたしていると、中から案内の係員らしき人が出て来て、見学コースの概要を説明してくれた。とは言ってもエレベータで3階に行って、資源リサイクル・センターに渡廊下を渡って行けば矢印があるのでその通りに行ってくれ、との口頭での簡単な案内。館内の写真撮影は構わないが、4階の職員の撮影は、仕事の邪魔になるので止めて欲しいと言われる。そこで、休憩もそこそこに言われた通りに行ってみることとした。

資源リサイクル・センターに入るとまずパッカー車のゴミの投入口が見える所に来た。そこから廊下をたどると、1ヶ月に約2500台のパッカー車が出入しているとの説明表示がある。ということは、パッカー車1台で約2トンのゴミを運ぶとすれば、神戸市で月間約5千トンの資源ゴミの発生となる。次に、ピット側から除く場所に至る。そこでは、一掴み1.6トンというクレーンが動いていて、横にはクレーンのオペレーション室がある。ここから、ゴミは最上階の処理室に上げられるようだ。次に奥まった場所へ移動するが、そこには自動化プロセスのオペレーション・監視を2名でやっている部屋に出る。

さらに階を上に移動すると、その自動化プロセスの無人工場が見られる。ここには、ゴミの自動選別の説明パネルがいろいろ並んでいた。スチール缶は、移動するコンベア上から強力磁石で吸い上げて、オフラインへ放出し選別。次に、ガラス・ビンとアルミ缶やペット・ボトルを風力で選別。アルミ缶やペット・ボトルは吹き飛ばされるが、ガラス・ビンは落下するので、選り分けられる。次に、アルミ缶とペット・ボトルの選別だが、この原理の理解は難しい。高速回転して、N極S極が激しく入れ代るする磁石ロール上にアルミ缶とペット・ボトルを通すと、導電体のアルミ缶には渦電流が生じ、これにより生じる磁石が、ロール上の磁石に反発して、弾き飛ばされるが、電気を通さないペット・ボトルでは、そのような現象は生じず、そのまま真下に落下するという仕組みにより、選別されているという。さらに、ガラス・ビンは、“高性能の色センサと色別システムにより、一瞬のうちに無色(透明)、茶色、その他の色を判断して、分類”するとある。

肝心の無人工場は見えるようにはなっているが、機械配列が建て込んでいて、どの装置がどうなのかプロセスのフローも分かり難い。ウィンドゥのガラスも乱反射して見えにくくしている。

この階下では、人手による選別が行われていた。ここが、撮影禁止場所であったのだ。ここでの作業は知的障害者によって行われているため、恐らくそうなったのだろうと勝手に推察した。やはり、自動選別できないものが混入されているので、それをここで大まかに選別しているようだ。それでも紛れ込んだゴミはどのように処理しているのだろうか。やはり、誰かガイドをする人が居て欲しいものだ。ここから先は、環境未来館に戻るだけ。

戻ると、“名探偵コウベン君のくらしの事件簿”コーナーがある。ここは小学生の見学が多い、というか多分神戸市が奨励しているのだろう。私の見学にも先行しての小学生の一団があった。そのような子供達にクイズのような出題をして、それとなくゴミの分別の重要性と、資源リサイクルについての教育を行っているようだ。

コウベン君とは、神戸の小学校に通う少年で、いろんなことに興味があり、良く知っているので、「名探偵」と呼ばれているをキャラクターである。彼を通じてブース毎に「ごみに関わる事件」でその原因を推理しながら、資源ゴミの処理マナーを学ぶ仕掛けになっている。

神戸市のゴミ分別のユル・キャラクター“ワケトン”の作者・山崎秀昭氏の紹介パネルもあった。1969年生まれで神戸市在住。1992年大阪芸術大学美術学科卒の由。但し、肝心の“ワケトン”の誕生経過についての紹介は、何故かなかった。

玄関ホールで、休憩して少しお茶を飲んで、パネル等を見つつ、展示されている資源リサイクル・センターの建物模型も改めて見直した。また、ソーラー・パネルの電力創出を見ると、薄曇りであったが、日射量0.50kW/㎡でこの時の発電量3.9kW(駐車場10kW)、18.6kW(屋上50kW)となっていて、それぞれ当日の発電量25.3kWh、127.7kWh、当月の発電量306.5kWh、1200kWhとなっていた。風力発電は、定格5.5kW、風速1.62m/sに対し、現発電量0W、当日の発電量0kWhであった。

気分も変わったので、休憩を終え玄関を出た。来る時にも感じたのだが、いささか雑草が気になる。駐車場の隅にある風車が羽根が1枚折れたままで放置されていた。どおりで、発電量0となっている訳だ。全体にメンテナンスがおろそかになっているように感じる。

さて、こうしてほぼ月5千トンのゴミから何トンの資源が回収できているのか、ネットで調べてみると、過去2年の実績で月約130トンのアルミと、月約180トンの鉄が回収できているようだ。金額換算で、各々月額、1600万円、600万円となっているようだ。これで採算性はどうなのだろう。それとも採算より政策なのだろうか。十分検討してもらいたいものだ。

こういう数字について、小学生相手にしているためかあまりパネル等に明確にしていないような気がする。

採算性で問題あるため、メンテナンスに力が入らないのだろうか。こういうどっちつかずで、ズルズル運営していて良いものだろうか、と思ってしまう。また、帰ってからホーム・ページを見て、売り物のビオトープ等見なかったことを残念に感じた。現地での案内や表示が不十分だ。どうも建設当時の気分が薄れて、熱心に運営されていないような感じを受ける。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 漫画“いちえふ... | “ザック・ジャ... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |