The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

高松半日観光

高松の企業に 環境マネジメント・システム審査の副審として出掛けることになった。神戸からでは当日朝一に出ても間に合わないので、高松市内に前泊とした。そこで、午後早めに高松に到着するようにして、半日観光することにした。勿論、うどんを食べることは予定に組み入れた。

三宮バスターミナルを出発して、栗林公園で下車。まず、近くの上原商店本店で、コシのあるぶっかけを食べる。セルフが前提なので、少々戸惑うが、安くて美味いのは、私の好むところだ。高くて美味いのは当たり前。

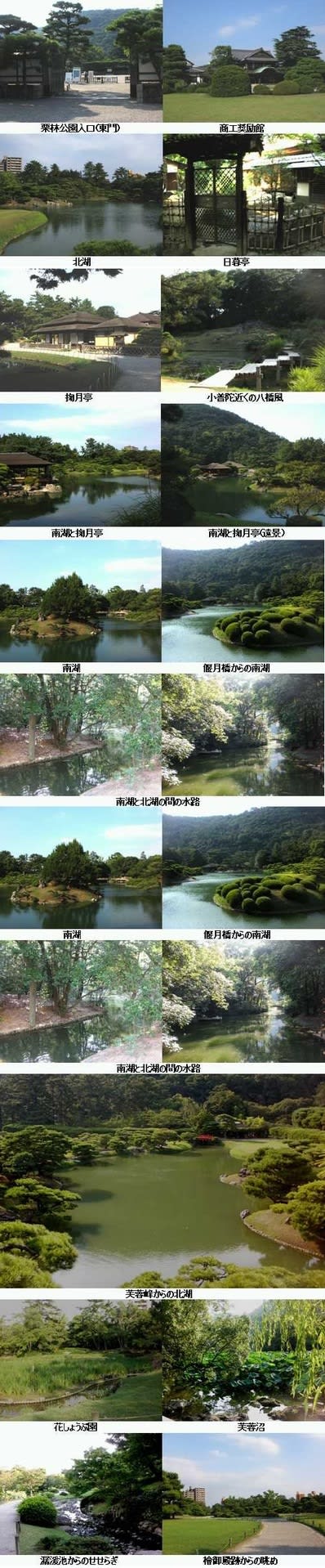

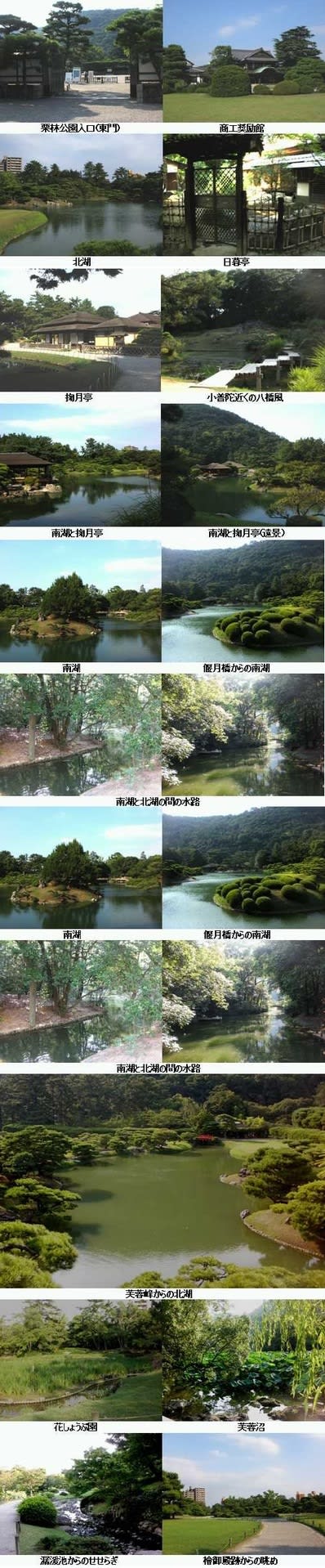

それから、おもむろに栗林公園の東門へ。お大名の庭園を開放して公園としたもので、有名なのだが、何故か今まで見たことがなかったので、この際、とばかりに観光することにした。一つには三大名園に入っていないことや、残念ながら 讃岐の殿様が歴史上有名でなかったことが、見る気にならなかった理由かも知れない。

公園は 紫雲山の麓の東側に広がっている。この山は高くはないが、香川特有の屹立し頂は丸いという山容で、それは阪神間にある甲山のような形状で、その麓は庭園にするには絶好のロケーションとなったのだと思われる。最初に、入口の東門からこの山を見上げることになる。

入口の料金所でもらったパンフレットの赤線で示されたルートに従って進む。まずは、その建築様式から明治期のものと思われる商工奨励館に入る。建物の名前に相違して、観光物産展示である。うどんや、まんじゅう、美味いもんのオンパレード。中に、サヌカイトという鉱物が展示されていた。それによると15百万年前、この香川一帯は火山活動が活発で、瀬戸内海も陸続きになっていた。その当時の火成岩が サヌカイト(讃岐の石)と呼ばれるのだと言う。比重は比較的軽く、叩くと 高い音がでるので、形状を選ぶと音階を構成することが可能のようだ。またこの説明でこの辺りの山の姿が、少々異様に感じる理由が分った。

赤のルートに従って進んで行くと、庵が所々にある。お大名が その時の気分で生活の場所を変えていたのだろうか。贅沢な生活がうらやましい。掬月亭は庵と呼ぶには、少々大きく館に近い。池の向こうに見える月を眺めるには絶好の造りだ。その点で、この庭園は池というか、水を効果的に使って設計されている印象だ。

ほぼ1時間程度で赤線ルートを周ったが、少し残念なのは、公園の周囲に立つマンションが目に入ることだ。狭い日本、いたしかたないことかも知れぬが、今後はそういう点での景観は考慮した方が良いのではないかとの感想を抱く。1時間弱で、ほぼ1周し終えることができた。お蔭で、何より目が洗われた感覚であり、森林浴もできた。

4時過ぎ東門から琴電の栗林公園駅に向かう。そこから高松築港駅に至り、JR高松駅前に出ることにした。

ゆっくり走る琴電で高松築港に着いたが、未だ5時前。城跡公園西入口に立って、公園の看板を見ると開園は6時までとあったので、余裕あり、と見て入場。思っていたように、石垣ばかりで、白壁の塀や櫓などは見当たらない。もらったパンフレットは、後から気付いたのだが、東南の東入口・旭門から入ることを想定して書かれているからか、地図を理解するのに時間がかかった。いわば、私は裏口から入ってしまったのだ。しかも、栗林公園とは違い、まぁ当然だが推奨ルートの記入はない。

時間がないので、とにかく闇雲に進んで行った。すると、堀の向こうに中に入れない本丸が見えて来た。残念ながら石垣だけだったが、堀の手前に看板を置き、天守閣を石垣に乗せた想像図が描かれてあった。さらに進むと明治期に建てられた披雲閣の南面した玄関に出る。ここは、華族となった大名の松平氏の邸宅であったのだろうか。その南側には、石垣だけ残った門の跡がある。そこを通り抜けると、突然櫓が見えてくる。それが、本来の入口旭橋・旭門の守備の要たる艮櫓だと知る。門の手前の枡形を形成している石垣に、目を見張る巨石が使われている。大阪城と同じに近くの小豆島からの石だろうか。

そのまま、旭門から外に出てしまう訳にはいかないので、披雲閣方面に戻る。その披雲閣の東側にある陳列館に入る。そこで、城の歴史概要を知る。当初は生駒氏4代が統治したらしい。それが御家騒動で改易となり、その後、家康の子孫の松平氏が移封されて来たとのこと。従って、親藩として四国、中国の警戒拠点となったとある。土佐の山之内氏にも、家康は西日本警戒の命を与えたと言うから、様々に西国警戒の目をめぐらせていたことになる。

城自身は、黒田如水か細川忠興の設計によるもので、三大水城の一つとのこと。しかし、海水が堀に取り入れられたのはこの高松城だけだという。城の北は、そのまま海だったようだが、北の丸跡から覗くと、今は真下に道路がある。その向こうは、以前は宇高連絡船の乗降接続のための鉄道線路が巡らされていたに違いない所で、広大な空き地になっている。城自身の大きさも往時の八分の一になっているとのこと。短い時間だったが、高松が四国随一の都市であり、ゲート・ウェイとしての面影も知った。

かなり疲れて、5時頃にホテルに入る。

夕食は、ビジネス・ホテルを5時半前に出て、近くの“うどん市場兵庫通店”の“ほろ酔いセット”で、生中と突き出し、豆腐とキムチの小鉢、骨付き焼き鳥肉¥950-で、文字通り ほろ酔い。うどん屋のセットなので、当然 うどんが付いているものと思い込んでいたが、付いていなかった。それに、タンパク質豊富のレシピになったので、ブッカケ中(1.5玉)¥230-を追加注文。夏場体調が悪かったのが未だ響いているのか、ほろ酔いで気分が良くなるはずが、少々悪くなってきた。だが、そのままホテルに戻るのも勿体ないとの思いで、昼間歩き回って疲れた足を引きずりながらも、商店街をうろつくことにした。

中央通を南下し、美術館通で東側に向かい、酔い覚ましに宮脇書店別館にふらふらと入り込む。神戸にも宮脇書店はあったが、ここが発祥の本店のようだ。その店はマンガ本や雑誌等ばかりだったので、本館へ行こうと思って外へ出たつもりが、そこが本館。行きのバスで予定の本を読み切ってしまったので、帰りのバスで読む文庫本を探す。司馬遼太郎か、宮城谷昌光、渡辺 淳一で面白そうなのを探してみたが、最近の精神状態に合ったものが見当たらない。最後に、今まで読んだことのない浅田次郎の短編を買って出る。もの悲しい人生であっても、心温まる何かが得られる話をと思ったのだ。

さっき食べた“うどん市場”もそうだったのだが、どの飲食店も それほどの混雑はなさそうだった。“うどん市場”が混んでいればと第二候補に考えていた店(明石家)も、念のため覗いてみたが それほど混んでいない。どうやら、高松では夕食時に混み合うことは少ないようだ。私は、混雑しない状態が大好きで、“空いている”のも、サービスとして大きな要素であると思っているが、それでも結構安い料金でやって行けるのは高松という土地柄だからだろうか。それに、商店街の大きな近代的アーケードが町中に 縦横無尽にめぐらされているような様子に 少々驚く。今歩いた高松の商店街は、そのホンの一部のようで、どうやら琴電の瓦町の南側の観光通から片原町の三越通と中央通の少し西側までの地域に広がっているのではないかと思われる。こんな巨大とも言える面を形成するようなアーケード群を抱える都市は、日本中にあまり無いという気がする。また少々面白みに欠けると言う評価もあるかも知れないが、健全度や安全度も高そうである。

そんなことを考えながら北上して、兵庫通に戻り、そこを西進しスーパー・マルナカに入って、ペットボトルのお茶2本と、夕食後のデザート・スイーツとしてのアイス・モナカや朝食用の食料・納豆、野菜ジュース、ヨーグルト等を買ってホテルに戻った。このあたりで、ようやく、悪酔いも覚めて来た。そしてベッドでテレビを見つつ、翌日に備えて早めに就寝した。

三宮バスターミナルを出発して、栗林公園で下車。まず、近くの上原商店本店で、コシのあるぶっかけを食べる。セルフが前提なので、少々戸惑うが、安くて美味いのは、私の好むところだ。高くて美味いのは当たり前。

それから、おもむろに栗林公園の東門へ。お大名の庭園を開放して公園としたもので、有名なのだが、何故か今まで見たことがなかったので、この際、とばかりに観光することにした。一つには三大名園に入っていないことや、残念ながら 讃岐の殿様が歴史上有名でなかったことが、見る気にならなかった理由かも知れない。

公園は 紫雲山の麓の東側に広がっている。この山は高くはないが、香川特有の屹立し頂は丸いという山容で、それは阪神間にある甲山のような形状で、その麓は庭園にするには絶好のロケーションとなったのだと思われる。最初に、入口の東門からこの山を見上げることになる。

入口の料金所でもらったパンフレットの赤線で示されたルートに従って進む。まずは、その建築様式から明治期のものと思われる商工奨励館に入る。建物の名前に相違して、観光物産展示である。うどんや、まんじゅう、美味いもんのオンパレード。中に、サヌカイトという鉱物が展示されていた。それによると15百万年前、この香川一帯は火山活動が活発で、瀬戸内海も陸続きになっていた。その当時の火成岩が サヌカイト(讃岐の石)と呼ばれるのだと言う。比重は比較的軽く、叩くと 高い音がでるので、形状を選ぶと音階を構成することが可能のようだ。またこの説明でこの辺りの山の姿が、少々異様に感じる理由が分った。

赤のルートに従って進んで行くと、庵が所々にある。お大名が その時の気分で生活の場所を変えていたのだろうか。贅沢な生活がうらやましい。掬月亭は庵と呼ぶには、少々大きく館に近い。池の向こうに見える月を眺めるには絶好の造りだ。その点で、この庭園は池というか、水を効果的に使って設計されている印象だ。

ほぼ1時間程度で赤線ルートを周ったが、少し残念なのは、公園の周囲に立つマンションが目に入ることだ。狭い日本、いたしかたないことかも知れぬが、今後はそういう点での景観は考慮した方が良いのではないかとの感想を抱く。1時間弱で、ほぼ1周し終えることができた。お蔭で、何より目が洗われた感覚であり、森林浴もできた。

4時過ぎ東門から琴電の栗林公園駅に向かう。そこから高松築港駅に至り、JR高松駅前に出ることにした。

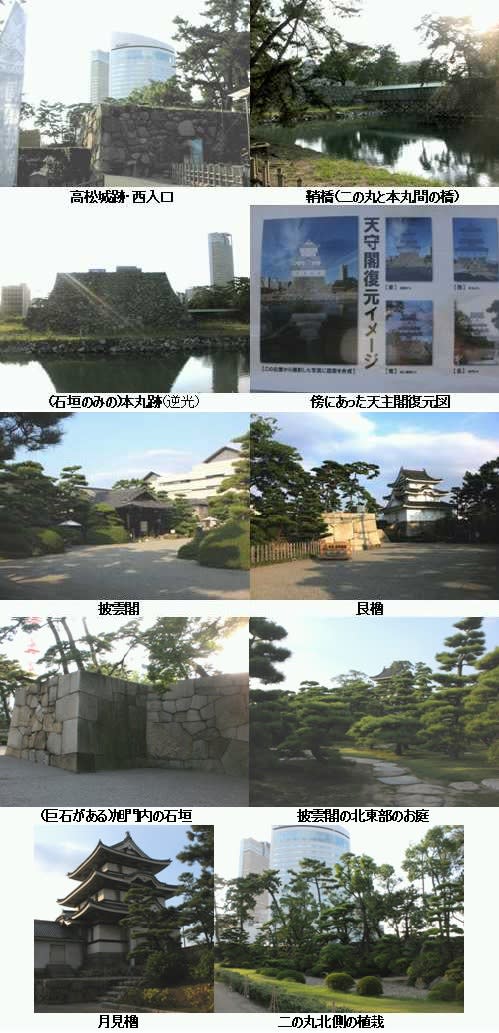

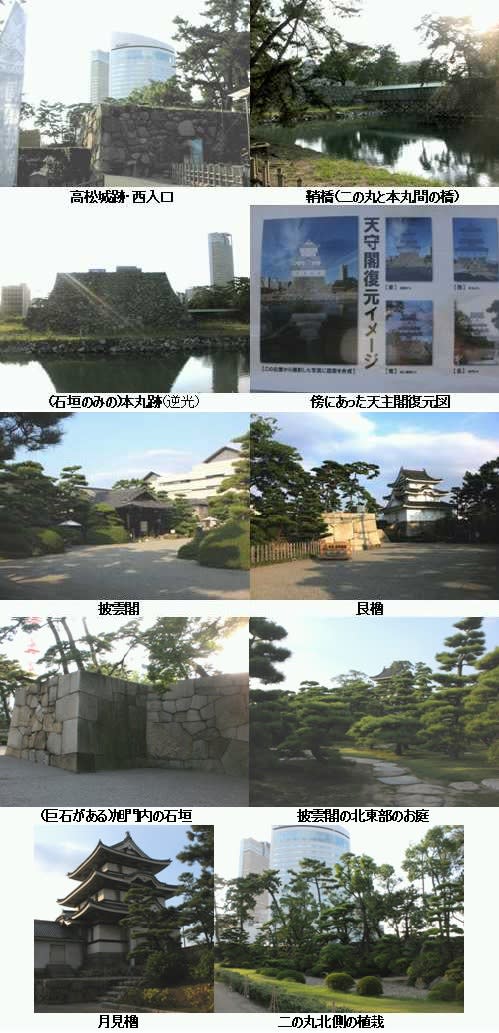

ゆっくり走る琴電で高松築港に着いたが、未だ5時前。城跡公園西入口に立って、公園の看板を見ると開園は6時までとあったので、余裕あり、と見て入場。思っていたように、石垣ばかりで、白壁の塀や櫓などは見当たらない。もらったパンフレットは、後から気付いたのだが、東南の東入口・旭門から入ることを想定して書かれているからか、地図を理解するのに時間がかかった。いわば、私は裏口から入ってしまったのだ。しかも、栗林公園とは違い、まぁ当然だが推奨ルートの記入はない。

時間がないので、とにかく闇雲に進んで行った。すると、堀の向こうに中に入れない本丸が見えて来た。残念ながら石垣だけだったが、堀の手前に看板を置き、天守閣を石垣に乗せた想像図が描かれてあった。さらに進むと明治期に建てられた披雲閣の南面した玄関に出る。ここは、華族となった大名の松平氏の邸宅であったのだろうか。その南側には、石垣だけ残った門の跡がある。そこを通り抜けると、突然櫓が見えてくる。それが、本来の入口旭橋・旭門の守備の要たる艮櫓だと知る。門の手前の枡形を形成している石垣に、目を見張る巨石が使われている。大阪城と同じに近くの小豆島からの石だろうか。

そのまま、旭門から外に出てしまう訳にはいかないので、披雲閣方面に戻る。その披雲閣の東側にある陳列館に入る。そこで、城の歴史概要を知る。当初は生駒氏4代が統治したらしい。それが御家騒動で改易となり、その後、家康の子孫の松平氏が移封されて来たとのこと。従って、親藩として四国、中国の警戒拠点となったとある。土佐の山之内氏にも、家康は西日本警戒の命を与えたと言うから、様々に西国警戒の目をめぐらせていたことになる。

城自身は、黒田如水か細川忠興の設計によるもので、三大水城の一つとのこと。しかし、海水が堀に取り入れられたのはこの高松城だけだという。城の北は、そのまま海だったようだが、北の丸跡から覗くと、今は真下に道路がある。その向こうは、以前は宇高連絡船の乗降接続のための鉄道線路が巡らされていたに違いない所で、広大な空き地になっている。城自身の大きさも往時の八分の一になっているとのこと。短い時間だったが、高松が四国随一の都市であり、ゲート・ウェイとしての面影も知った。

かなり疲れて、5時頃にホテルに入る。

夕食は、ビジネス・ホテルを5時半前に出て、近くの“うどん市場兵庫通店”の“ほろ酔いセット”で、生中と突き出し、豆腐とキムチの小鉢、骨付き焼き鳥肉¥950-で、文字通り ほろ酔い。うどん屋のセットなので、当然 うどんが付いているものと思い込んでいたが、付いていなかった。それに、タンパク質豊富のレシピになったので、ブッカケ中(1.5玉)¥230-を追加注文。夏場体調が悪かったのが未だ響いているのか、ほろ酔いで気分が良くなるはずが、少々悪くなってきた。だが、そのままホテルに戻るのも勿体ないとの思いで、昼間歩き回って疲れた足を引きずりながらも、商店街をうろつくことにした。

中央通を南下し、美術館通で東側に向かい、酔い覚ましに宮脇書店別館にふらふらと入り込む。神戸にも宮脇書店はあったが、ここが発祥の本店のようだ。その店はマンガ本や雑誌等ばかりだったので、本館へ行こうと思って外へ出たつもりが、そこが本館。行きのバスで予定の本を読み切ってしまったので、帰りのバスで読む文庫本を探す。司馬遼太郎か、宮城谷昌光、渡辺 淳一で面白そうなのを探してみたが、最近の精神状態に合ったものが見当たらない。最後に、今まで読んだことのない浅田次郎の短編を買って出る。もの悲しい人生であっても、心温まる何かが得られる話をと思ったのだ。

さっき食べた“うどん市場”もそうだったのだが、どの飲食店も それほどの混雑はなさそうだった。“うどん市場”が混んでいればと第二候補に考えていた店(明石家)も、念のため覗いてみたが それほど混んでいない。どうやら、高松では夕食時に混み合うことは少ないようだ。私は、混雑しない状態が大好きで、“空いている”のも、サービスとして大きな要素であると思っているが、それでも結構安い料金でやって行けるのは高松という土地柄だからだろうか。それに、商店街の大きな近代的アーケードが町中に 縦横無尽にめぐらされているような様子に 少々驚く。今歩いた高松の商店街は、そのホンの一部のようで、どうやら琴電の瓦町の南側の観光通から片原町の三越通と中央通の少し西側までの地域に広がっているのではないかと思われる。こんな巨大とも言える面を形成するようなアーケード群を抱える都市は、日本中にあまり無いという気がする。また少々面白みに欠けると言う評価もあるかも知れないが、健全度や安全度も高そうである。

そんなことを考えながら北上して、兵庫通に戻り、そこを西進しスーパー・マルナカに入って、ペットボトルのお茶2本と、夕食後のデザート・スイーツとしてのアイス・モナカや朝食用の食料・納豆、野菜ジュース、ヨーグルト等を買ってホテルに戻った。このあたりで、ようやく、悪酔いも覚めて来た。そしてベッドでテレビを見つつ、翌日に備えて早めに就寝した。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 今の政治状況... | 中国の現状を... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |