大人の食物アレルギーその2は「PFAS」(“ピーファス”と読みます)、

花粉-食物アレルギー症候群の略称です。

この病名の患者さんはたくさんいます。

なぜかというと花粉症とリンクしているから。

スギ花粉症では少ないのですが、

カバノキ科(ハンノキやシラカバ)花粉症の人に合併しやすい病態です。

実際の症状は、

「果物や野菜を食べると口の中が痒くなる」

「でも全身じんま疹などの激しい症状は出ない」

「生で食べると症状が出るけど、加工品やジュースでは出ない」

というもので、

「あっ、わたしも!」

という方、結構多いと思われます。

ではPFASを扱った記事を紹介します。

<ポイント>

・特定の食物の蛋白質が花粉抗原と類似した構造を持っているため、交差反応によって食物の蛋白質も抗原として認識され、アレルギー症状が誘導される。

・PFASの症状は、口腔や咽頭の痒みやしびれといった症状が主であり、これは口腔アレルギー症候群(OAS)とも呼ばれる。

・抗原のPR-10やプロフィリンは体内の酵素で分解されるため、多くの場合は全身性アレルギーには至らず症状が口腔内にとどまる。

・「カバノキ科花粉関連大豆アレルギー」の患者には特に注意がいる。

✓ 抗原のPR-10やプロフィリンは熱にも不安定なため、例えば、加工した上で十分に火を通す味噌の場合、喫食しても症状はほとんどない。

✓ 湯豆腐も、加工したものに火を通しているため、人によっては症状が出ることなく食べることが可能。

✓ だが、豆乳については液体のため咀嚼の必要がなく、原因アレルゲンが十分に分解されず直接体内に取り込まれるためか、アナフィラキシーなどの全身症状に発展しやすい。

✓ 加熱しない冷ややっこや、もやしの炒め物といった加熱しているものの生に近い状態の大豆を喫食すると、症状が重くなりやすい。

・普段喫食して症状が軽くても、花粉の暴露期間が蓄積するシーズンの後半では症状が重くなることもある。

・くしゃみや目の痒みといった典型的な花粉症の症状以外に、頭痛や消化器症状、皮膚症状、熱・だるさといった呼吸器外症状を抱えている重篤な花粉症患者に、PFASが高頻度に合併している。その一つが過敏性腸症候群(IBS)様症状で、原因食物を食べることで症状が誘発される患者もいれば、花粉を吸入して嚥下することより症状が増悪する患者もいる。10~20歳代の女性で特定の時期に「だるい」「朝が起きられない」「動悸がある」といった訴えがあり、起立性調節障害や精神疾患が疑われていた患者に、PFASを合併する重症な花粉症が隠れていることがある。

大人の花粉症患者さんの中には、鼻と目の症状だけではなく全身症状(だるい、熱っぽい、ボーッとする)を訴える方もいますが、そのような人には合併しやすいとのこと。

▢ 特定の季節に起こる頭痛や倦怠感、原因判明の契機となった食物アレルギー

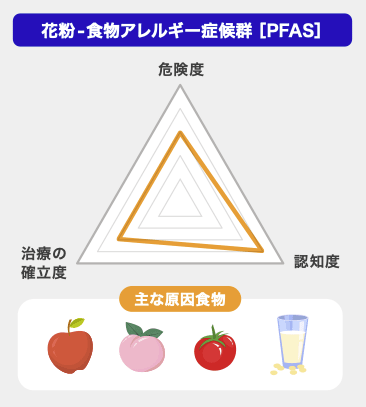

図1 花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)の特徴

20歳代女性のA子は、毎年、3月中旬から4月末ごろまで咳や咽頭痛、頭痛、倦怠感といった症状がある。特に春先は新年度の準備で忙しく、体調を崩しがちだ。A子は「精神的に疲れているのだろう」と思ったが、長引く咳が気になり近医の内科を受診した。器質的疾患は見られず、上気道炎と診断されたが、症状はあまり改善しない。「疲れているから、かぜもよくなりにくいのかな」とA子は考えた。

5月に入り大型連休を迎え、A子は気晴らしに人気のカフェに行くことにした。カフェでは豆乳で作ったバナナジュースとパンケーキを食べ、1時間ほどが経過したところで顔面の紅潮、瞼の腫れ、ひどい鼻づまり、両手掌の発赤やかゆみが現れた。普段、食後にこのような症状が出たことはなく、A子は違和感を覚えた。歩いて帰宅中、急に呼吸が苦しくなり意識が朦朧としていたところ、通りすがりの人が異変に気付き救急搬送された。救急外来では、食物アレルギーによるアナフィラキシーショックが疑われ、治療が行われた。

後日、A子は専門医に紹介され、複数のアレルゲン候補の特異的IgE抗体検査を実施したところ、大豆のアレルゲンであるGly m 4が陽性だった。さらに詳細な問診により、もやしや冷ややっこを食べた際に口が痒くなることも判明し、豆乳がアナフィラキシーの原因であったと診断された。専門医は加熱や加工処理が十分に加えられていない大豆製品(豆乳、豆腐、もやし、枝豆)の除去指導を実施し、特に豆乳が入った食品は厳格に避けるように指導した。誤って口にしたときに備えて、抗ヒスタミン薬とエピペンを処方し、携帯するよう伝えた。

A子はこれまで「アレルギーとは無縁の人生だ」と思っていたが、特異的IgE抗体検査ではカバノキ科花粉も陽性だった。そのため、カバノキ科花粉の感作で生じる、カバノキ科花粉関連大豆アレルギーと診断された。以降、毎年カバノキ科花粉の飛散時期である3~4月は花粉回避策、体調管理(疲れをためないこと)、抗ヒスタミン薬に加えてその他の抗アレルギー薬などを使用するようにしたところ、咳、咽頭痛、頭痛や倦怠感などの上気道炎のような症状がなくなりQOLが改善した。

5月に入り大型連休を迎え、A子は気晴らしに人気のカフェに行くことにした。カフェでは豆乳で作ったバナナジュースとパンケーキを食べ、1時間ほどが経過したところで顔面の紅潮、瞼の腫れ、ひどい鼻づまり、両手掌の発赤やかゆみが現れた。普段、食後にこのような症状が出たことはなく、A子は違和感を覚えた。歩いて帰宅中、急に呼吸が苦しくなり意識が朦朧としていたところ、通りすがりの人が異変に気付き救急搬送された。救急外来では、食物アレルギーによるアナフィラキシーショックが疑われ、治療が行われた。

後日、A子は専門医に紹介され、複数のアレルゲン候補の特異的IgE抗体検査を実施したところ、大豆のアレルゲンであるGly m 4が陽性だった。さらに詳細な問診により、もやしや冷ややっこを食べた際に口が痒くなることも判明し、豆乳がアナフィラキシーの原因であったと診断された。専門医は加熱や加工処理が十分に加えられていない大豆製品(豆乳、豆腐、もやし、枝豆)の除去指導を実施し、特に豆乳が入った食品は厳格に避けるように指導した。誤って口にしたときに備えて、抗ヒスタミン薬とエピペンを処方し、携帯するよう伝えた。

A子はこれまで「アレルギーとは無縁の人生だ」と思っていたが、特異的IgE抗体検査ではカバノキ科花粉も陽性だった。そのため、カバノキ科花粉の感作で生じる、カバノキ科花粉関連大豆アレルギーと診断された。以降、毎年カバノキ科花粉の飛散時期である3~4月は花粉回避策、体調管理(疲れをためないこと)、抗ヒスタミン薬に加えてその他の抗アレルギー薬などを使用するようにしたところ、咳、咽頭痛、頭痛や倦怠感などの上気道炎のような症状がなくなりQOLが改善した。

▶ 豆乳はアナフィラキシーに至る可能性も

日本の国民病とも言える花粉症において、よく知られている合併症が花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)だ。特定の食物の蛋白質が花粉抗原と類似した構造を持っているため、交差反応によって食物の蛋白質も抗原として認識され、アレルギー症状が誘導される。交差反応の例は表1の通り(関連記事:花粉-食物アレルギー症候群もアレルギーマーチの1つ)。

表1 花粉-食物アレルギー症候群に関与する花粉と植物性食品(「食物アレルギー診療ガイドライン2021」を一部改変)

相模原病院臨床研究センターの福冨友馬氏は「豆乳は液体で即座に体内に取り込まれるためか、アナフィラキシーなどに発展しやすい」と語る。

PFASの症状は、口腔や咽頭の痒みやしびれといった症状が主であり、これは口腔アレルギー症候群(OAS)とも呼ばれる。抗原のPR-10やプロフィリンは体内の酵素で分解されるため、多くの場合は全身性アレルギーには至らず症状が口腔内にとどまるからだ。

しかし、「カバノキ科花粉関連大豆アレルギーの患者には特に注意がいる」と話すのは、国立病院機構相模原病院臨床研究センターの福冨友馬氏。通常、カバノキ科花粉関連大豆アレルギー患者が大豆食品を喫食しても、他のPFASと同様に症状は口腔内にとどまる。だが、豆乳については「液体のため咀嚼の必要がなく、原因アレルゲンが十分に分解されず直接体内に取り込まれるためか、アナフィラキシーなどの全身症状に発展しやすい」と福冨氏は注意を促す。

もっとも、豆乳に注意する点以外は他のPFAS患者と対応は変わらず、「患者の生活の質を損なわないために、除去は最小限にとどめる」のが指導の基本だ。抗原のPR-10やプロフィリンは熱にも不安定なため、例えば、加工した上で十分に火を通す味噌の場合、喫食しても症状はほとんどない。また、湯豆腐も、加工したものに火を通しているため、人によっては症状が出ることなく食べることが可能だという。

しかし、「カバノキ科花粉関連大豆アレルギーの患者には特に注意がいる」と話すのは、国立病院機構相模原病院臨床研究センターの福冨友馬氏。通常、カバノキ科花粉関連大豆アレルギー患者が大豆食品を喫食しても、他のPFASと同様に症状は口腔内にとどまる。だが、豆乳については「液体のため咀嚼の必要がなく、原因アレルゲンが十分に分解されず直接体内に取り込まれるためか、アナフィラキシーなどの全身症状に発展しやすい」と福冨氏は注意を促す。

もっとも、豆乳に注意する点以外は他のPFAS患者と対応は変わらず、「患者の生活の質を損なわないために、除去は最小限にとどめる」のが指導の基本だ。抗原のPR-10やプロフィリンは熱にも不安定なため、例えば、加工した上で十分に火を通す味噌の場合、喫食しても症状はほとんどない。また、湯豆腐も、加工したものに火を通しているため、人によっては症状が出ることなく食べることが可能だという。

・・・

一方、加熱しない冷ややっこや、もやしの炒め物といった加熱しているものの生に近い状態の大豆を喫食すると、症状が重くなりやすい。あいち小児保健医療総合センターセンター長の伊藤浩明氏は、「成人のPFAS患者は、原因食物の加工度合いによって喫食後の症状に違いが出ることを経験的に分かっていることが多い。患者の経験値に合わせて除去の程度も変えることで、患者のヘルスリテラシーを高めつつ、患者の負担が減りQOLが向上する」と述べる。

その上で、患者によっては体調や花粉の飛散時期によって、症状の出方が異なる可能性を伝えたい。伊藤氏によると、「普段喫食して症状が軽くても、花粉の暴露期間が蓄積するシーズンの後半では症状が重くなることもある。必要に応じて抗ヒスタミン薬を服用するよう、指導することもポイントだ」という。

例えば、カバノキ科花粉症(シラカンバとハンノキ属)では咽頭症状を来しやすく、花粉の飛散時期は3~4月がピークとなる。「豆乳によるアナフィラキシーを発症する患者は、花粉の飛散ピーク後の5~6月に多い印象だ」と福冨氏は述べる。

その上で、患者によっては体調や花粉の飛散時期によって、症状の出方が異なる可能性を伝えたい。伊藤氏によると、「普段喫食して症状が軽くても、花粉の暴露期間が蓄積するシーズンの後半では症状が重くなることもある。必要に応じて抗ヒスタミン薬を服用するよう、指導することもポイントだ」という。

例えば、カバノキ科花粉症(シラカンバとハンノキ属)では咽頭症状を来しやすく、花粉の飛散時期は3~4月がピークとなる。「豆乳によるアナフィラキシーを発症する患者は、花粉の飛散ピーク後の5~6月に多い印象だ」と福冨氏は述べる。

▶ だるさや消化器症状の背景にPFASを合併する重症花粉症の可能性

「花粉症は、一般的に考えられているよりも症状が多様な疾患であるため、しばしば他疾患だと誤診されていることがある」と福冨氏は言う。同氏らの研究では、くしゃみや目の痒みといった典型的な花粉症の症状以外に、頭痛や消化器症状、皮膚症状、熱・だるさといった呼吸器外症状を抱えている重篤な花粉症患者に、PFASが高頻度に合併していることが明らかになっている(Fukutomi Y, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024;12:1495-1506.e7.)。その一つが過敏性腸症候群(IBS)様症状で、原因食物を食べることで症状が誘発される患者もいれば、花粉を吸入して嚥下することより症状が増悪する患者もいる。

さらに福冨氏によると、10~20歳代の女性で特定の時期に「だるい」「朝が起きられない」「動悸がある」といった訴えがあり、起立性調節障害や精神疾患が疑われていた患者に、PFASを合併する重症な花粉症が隠れていることがあるという。実際に、花粉飛散時期に花粉症治療を強化するだけで、起立性調節障害や精神疾患を想起させる症状がある程度改善した症例も同氏は経験したとのことだ。

「夏から秋にかけて飛散する花粉もあるため、一年の大半において全身性の体調不良を感じている花粉症患者も少なくない。特にPFAS合併例では、不定愁訴にも耳を傾けて花粉症による全身症状の可能性を疑ってほしい」と福冨氏は話している。

さらに福冨氏によると、10~20歳代の女性で特定の時期に「だるい」「朝が起きられない」「動悸がある」といった訴えがあり、起立性調節障害や精神疾患が疑われていた患者に、PFASを合併する重症な花粉症が隠れていることがあるという。実際に、花粉飛散時期に花粉症治療を強化するだけで、起立性調節障害や精神疾患を想起させる症状がある程度改善した症例も同氏は経験したとのことだ。

「夏から秋にかけて飛散する花粉もあるため、一年の大半において全身性の体調不良を感じている花粉症患者も少なくない。特にPFAS合併例では、不定愁訴にも耳を傾けて花粉症による全身症状の可能性を疑ってほしい」と福冨氏は話している。