明けましておめでとうございます

2017年が、明るく穏やかで、希望に満ちた年になりますように・・・・・・

年が明けて、朝から爽やかな青空が広がった2017年元旦。東京から帰省した姪の家族をまじえて、2年ぶりに家族揃って熊本県山鹿温泉に出かけました。その道中、熊本市街に足を延ばし、加藤清正公を祀る加藤神社、山鹿の大宮神社に参拝。

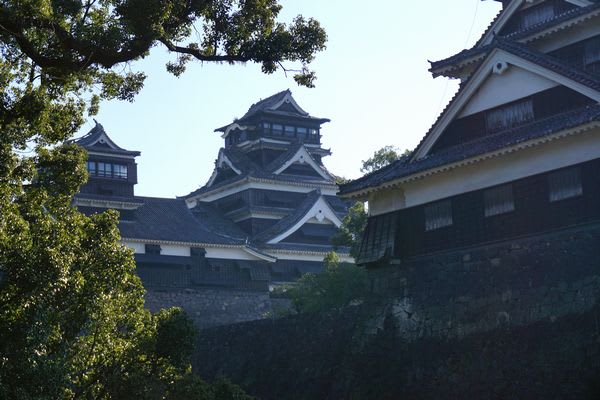

熊本城に一番近い二の丸駐車場に車を停めて、加藤神社に向かいながら熊本地震で甚大な被害を受けた熊本城を遠望しました。

こちらは、8年前に訪れたときの写真。凛とした佇まいで見る人を魅了した熊本城です。

地震後、報道された映像や写真で幾度となく目にしましたが、実際にこの場所に立つと、その爪あとの深さに言葉を失います。

二の丸広場の大きなクスノキ。地震にも耐えて青々とした姿を見せてくれました。

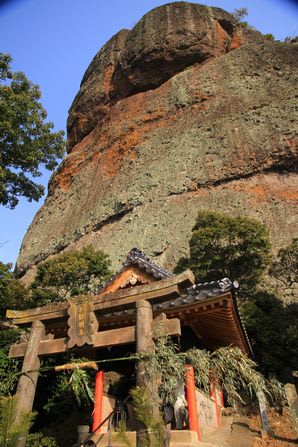

加藤神社は、熊本が発展する基礎を築いたとして尊敬と親しみを込めて「セイショコさん」と呼ばれる、初代肥後藩主、加藤清正公を祀っています。

熊本復興への祈りを込めて参拝する人で混み合う境内。

拝殿では、巫女さんが参拝者をお祓いしてくれました。

神社の裏手の大銀杏は、熊本城築城に際して、清正公自らが手植えしたと伝えられています。

加藤神社から宇土櫓越しに見上げる天守閣。今は、ここが天守に最も近い場所。これ以上は近づくことができません。

旧細川刑部邸も、地震の被害により立入禁止となっていました。

塀が崩れ、すべての窓が雨戸で覆われています。紅葉の時期は、庭園ががライトアップされ、限定的に公開されたそうです。

二の丸広場では、様々なお正月イベントが企画されており、江戸時代、代継宮に奉納されて今に伝わる代継(よつぎ)太鼓の演奏を聴かせてもらいました。

広い二の丸広場に響く、迫力ある太鼓の音と、横笛の澄んだ音色。

熊本城を後にして、この日の宿 山鹿温泉へ。明治43年に建てられた八千代座は、公演が行われていないときは、内部の見学もできますが、元旦のこの日は、さすがにお休み。

寛永17年(1640年)に細川藩の御茶屋として開かれ、明治の大改装により市民の湯として長く親しまれてきたさくら湯。諸般の事情から、惜しまれつつ昭和48年(1973年)に解体されましたが、再興を望む声に動かされて、平成24年11月、遂に復興を遂げました。

元旦2社目は、第12代景行天皇を祀る山鹿温泉の大宮神社へ。

山鹿に到着された景行天皇御一行が濃霧に進路を阻まれた折、里人が松明(たいまつ)を掲げてお迎えし、この地に導いたと伝えられています。

このときの松明の火が、山鹿燈籠の起源なのだそうです。

そんな歴史から、大宮神社に併設される燈籠殿には、山鹿燈籠祭(8月16日)で奉納された全ての山鹿燈籠が展示されています。

これらの燈籠は、すべて和紙と糊だけで作られた精緻な芸術作品です。

毎年、新たな燈籠が奉納され、前年の燈籠は希望者に払い下げられるとのこと(予約制)。

熊本地震で被害を受けた、熊本城や阿蘇神社の燈籠もありました。

さて、日が変わって正月3日。地元の氏神様である日の峯神社に参拝。これで3社目です。

参道を登って、境内から見る参道と鳥居。

日の峯神社には、毎年欠かさずお参りしています。

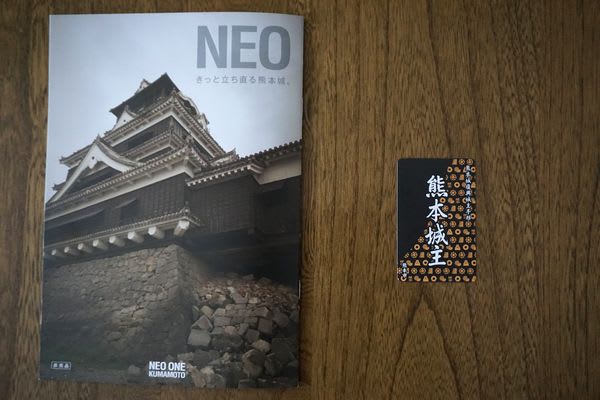

今は、被災の痛々しさばかりに目が向いてしまいますが、行政や地元の方々を主体に、復興の足がかりが築かれつつあります。熊本城に関しては、ひとつの試みとして、従来の「熊本城災害復旧支援金」と「一口城主」制度を併せたような形で、昨年11月、『復興城主』制度がスタート。被災直後の義援金以来になりますが、この機会に、私たちもひと口参加させていただきました。

復興城主に配布されたブックレットに掲載されていた写真。ほぼすべての瓦が崩落した大天守。石垣の一角にかろうじて支えられている飯田丸五階櫓。

今なお倒壊の危険が残る熊本城の姿を目の当たりにした後、改めてこれらの写真を見ると、地震の後で受けたショックが甦るようでしたが、一方では、こうして復旧を少しでも前に進めようとする力強さも、併せて感じることができました。決して熊本城だけに限ったことではなく、熊本地震からの復興が少しずつでも着実に進んでいくよう、心から祈念しています。