散歩の途中でのスナップ。携帯替えてから普段の写真はiPhoneXs。 CanonEOS6D FUJI X70はサブに

散歩の途中で… お腹がすいたよ~♪

正倉院展

今日の東京は晴れ

昨日の雨も上がって、都心では霧が立ち込めているようですが、都の西北部では秋らしい青空が広がっています。

と、書きましたが、今日は立冬。 『暦便覧』では、「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」と説され、暦の上では2月の立春の前日までが冬となります。

先月、京都行の東京駅頭で「正倉院展」のポスターに気づき、何の予備知識もないまま奈良の国立博物館に行ってみました。

「さか井」さんのお客さんから、「えらい 並ぶで~~」と聞いてはいたので開館の少し前に着いたのですが、博物館の前にはテントが張られ 長蛇の列

雨も結構降っていたので、めげそうになりましたが、前売券を買っていたので気を取り直して列に並びます。

ほどなく開館時間になると、思ったより早く列は進んでいきます。

「こんなに早く入れると、館内は大混雑では??」と思いながら入館すると、一部の目玉の陳列品の周り以外はそんなに混んでないですね~

思いのほかゆっくりと鑑賞することができました。

今回の目玉は、チケットにも刷られている「瑠璃坏(るりのつき)」

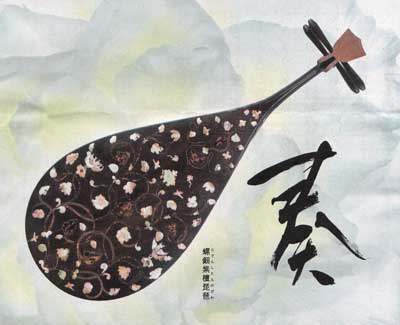

もちろん、美しいことは美しいのですが、ステーの銀の部分は明治時代に補なわれたものですし、むしろ犀の角を透けて見えるほど薄く刳り貫いた「犀角杯(さいかくのつき)」や、紫檀の双六の台、琵琶の螺鈿細工などの工芸品の精緻さに目を奪われました

正倉院はご承知のとおり、聖武天皇の没後 お妃の光明皇后が、天皇遺愛の品約650点と、約60種の薬物を東大寺に奉献したことに端を発します。

その聖武天皇は、東大寺「盧舎那仏造顕の詔」で知られるように、「仏教を広めた偉い人」みたいな印象(私だけ?)がありますが、今回出陳された双六や琵琶などの精緻な細工が施された遊具の類を見ていると、『聖武さんって結構 道楽オヤジ?』って感じがしてきた正倉院展でした。

昨日の雨も上がって、都心では霧が立ち込めているようですが、都の西北部では秋らしい青空が広がっています。

と、書きましたが、今日は立冬。 『暦便覧』では、「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」と説され、暦の上では2月の立春の前日までが冬となります。

先月、京都行の東京駅頭で「正倉院展」のポスターに気づき、何の予備知識もないまま奈良の国立博物館に行ってみました。

「さか井」さんのお客さんから、「えらい 並ぶで~~」と聞いてはいたので開館の少し前に着いたのですが、博物館の前にはテントが張られ 長蛇の列

雨も結構降っていたので、めげそうになりましたが、前売券を買っていたので気を取り直して列に並びます。

ほどなく開館時間になると、思ったより早く列は進んでいきます。

「こんなに早く入れると、館内は大混雑では??」と思いながら入館すると、一部の目玉の陳列品の周り以外はそんなに混んでないですね~

思いのほかゆっくりと鑑賞することができました。

今回の目玉は、チケットにも刷られている「瑠璃坏(るりのつき)」

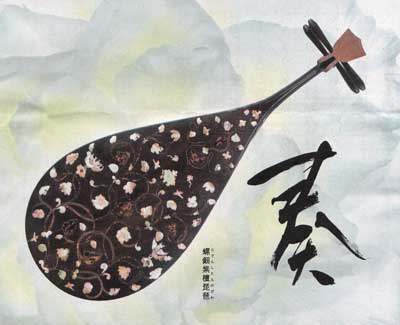

もちろん、美しいことは美しいのですが、ステーの銀の部分は明治時代に補なわれたものですし、むしろ犀の角を透けて見えるほど薄く刳り貫いた「犀角杯(さいかくのつき)」や、紫檀の双六の台、琵琶の螺鈿細工などの工芸品の精緻さに目を奪われました

正倉院はご承知のとおり、聖武天皇の没後 お妃の光明皇后が、天皇遺愛の品約650点と、約60種の薬物を東大寺に奉献したことに端を発します。

その聖武天皇は、東大寺「盧舎那仏造顕の詔」で知られるように、「仏教を広めた偉い人」みたいな印象(私だけ?)がありますが、今回出陳された双六や琵琶などの精緻な細工が施された遊具の類を見ていると、『聖武さんって結構 道楽オヤジ?』って感じがしてきた正倉院展でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )