木曽町は、平成の大合併で平成17(2005)年11月1日に木曽福島町・日義村・開田村・三岳村が合併して発足しました。

日義巾地区は、木曽町役場の北東約7kmのところ

国道19号線を北東へ、JR中央本線はらの駅入口を過ぎて次の集落入口で国道から左(西側)の集落に下りて行きます

道路は右(北側)へ曲がって集落内を国道に平行して進みます、集落の先左側に旗挙八幡宮が西向きに鎮座します

北側の 駐車スペースを利用させて頂きました

駐車スペースを利用させて頂きました

道路脇に大きな看板が出ています、社殿の裏側です

参道入口は西側の木曽川河岸段丘崖にある様なのですが、崖際のフェンス沿いは草だらけで道は見つかりませんでした、西側から参道を見ました

赤い鳥居と社殿、そして目的の大欅です

水盤です、綺麗な水が出ています

拝殿の額には「八幡宮」の文字です

木曽義仲公館跡の石碑です

由来説明です

旗挙八幡宮由来

幼名を駒王丸と名付けられ養父 中原兼遠によって育てられた。

義仲公は、このあたりの平地に城をかまえ八幡宮を祭ったと伝えられている。

13歳にして元服。木曽次郎源義仲と改め、治承4年(1180年)一千余騎を従え、ここに平家打倒の旗挙をした。

時に義仲27歳であった。以後旗挙八幡宮と呼ばれている。

社殿傍の大欅は樹齢八百年と伝えられ、公の時代より生きつづけ、落雷により傷ついたその姿は、悲劇の武将を語ってくれるかのようである。

日義村観光協会

*木曽義仲公は、現在の埼玉県比企郡嵐山町大蔵館に生まれて2歳の時に、大蔵合戦で義仲の従弟に父が討たれ、中原兼遠に抱かれて信濃木曽に逃れたと云います。このブログ2012年5月7日の投稿で紹介しています

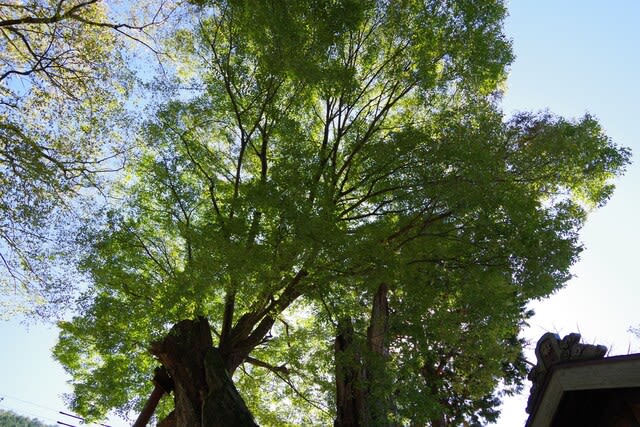

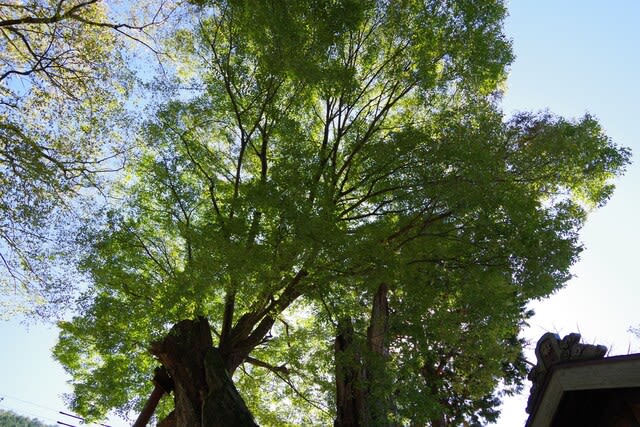

西北西側から大欅を見ました

北西側から、枯れてしまった幹とまだ生きている幹が分れてしまっています

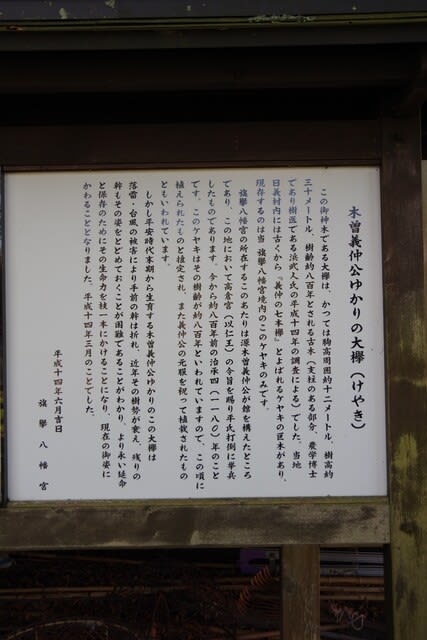

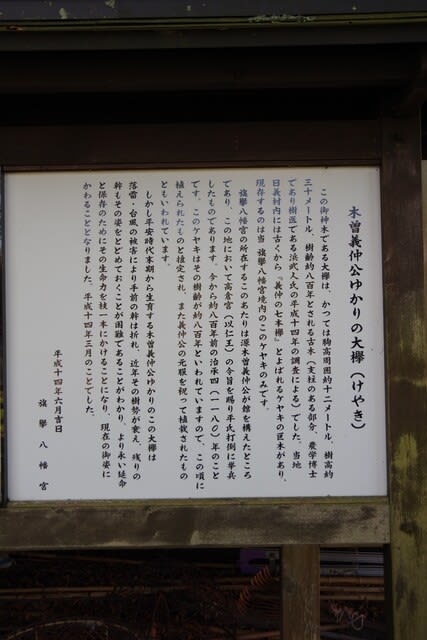

説明版です

木曽義仲公ゆかりの大欅

この御神木である大欅は、かつては胸高周囲約12m、樹高約30m、樹齢約八百年とされる古木(支柱のある部分、農学博士であり樹医である浜武人氏の平成14年の調査による)でした。

当地日義村内には古くから「義仲の七本欅」とよばれるケヤキの巨木があり、現存するのは当 旗挙八幡宮境内のこのケヤキのみです。

旗挙八幡宮の所在するこのあたりは源木曽義仲公が館を構えたところであり、この地において高倉宮(仁以王)の令旨を賜り平氏打倒に挙兵したものであります。

いまから約八百年前の治承4(1180)年のことです。

このケヤキはその樹齢が約八百年といわれていますので、この頃に植えられたものと推定され、また義仲公の元服を祝って植栽されたものともいわれています。

しかし平安時代末期から育成する木曽義仲公ゆかりのこの大欅は、落雷・台風の被害により手前の幹は折れ、近年その樹勢が衰え、残りの幹もその姿をとどめておくことが困難であることがわかり、より永い延命と保存のためその生命力を枝一本にかけることになり、現在の御姿にかわることとなりました。

平成14年3月のことでした。

平成14年6月吉日

旗挙八幡宮

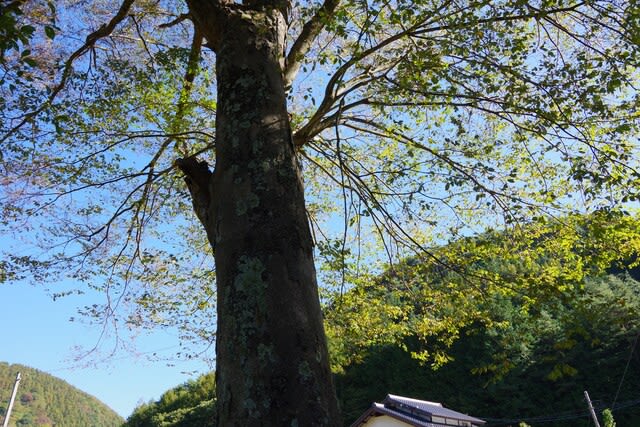

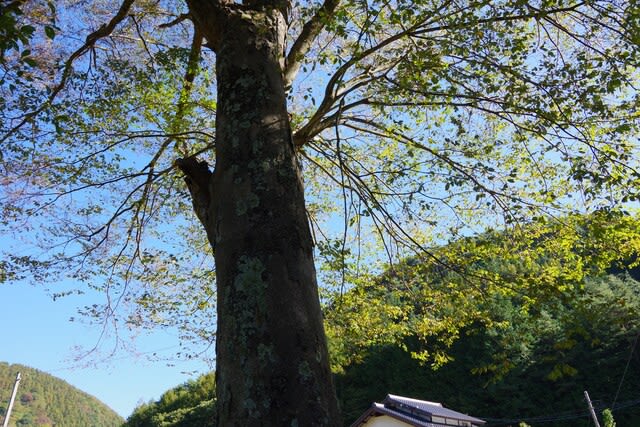

北側から(旗挙八幡宮の看板の下から)見ました

東側から

北側のケヤキの大木は二代目大欅です

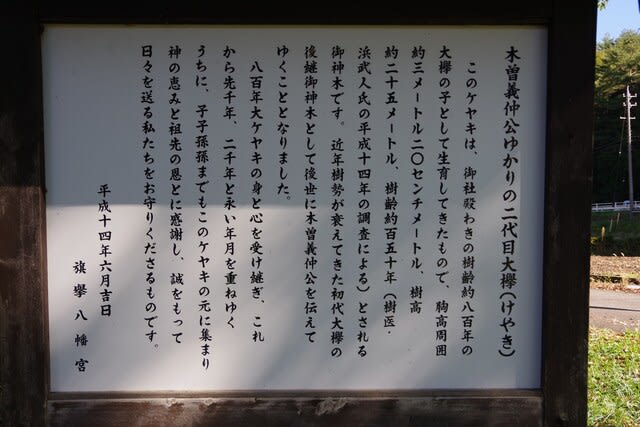

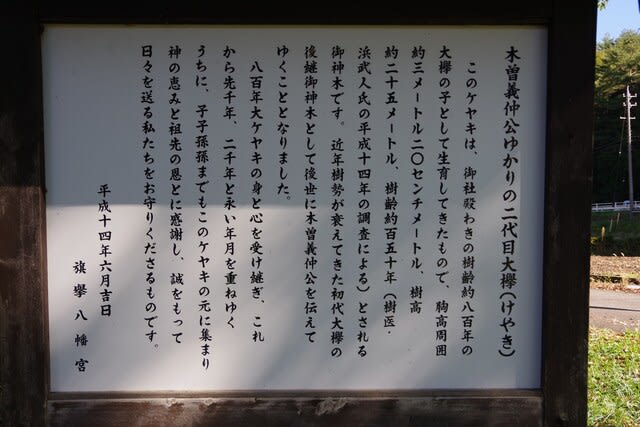

説明版です

木曽義仲公ゆかりの二代目大欅(けやき)

このケヤキは、御社殿わきの樹齢約八百年の大欅の子として生育したもので、胸高周囲約3m、樹齢約150年(樹医・浜武人氏の平成14年の調査による)とされる御神木です。

近年樹勢が衰えてきた初代大欅の後継御神木として後世に木曽義仲公を伝えゆくこととなりました。

八百年大ケヤキの身と心を受け継ぎ、これから先千年、二千年と永い年月を重ねゆくうちに、子子孫孫までもこのケヤキの元に集まり神の恵みと先祖nお恩とに感謝し、誠をもって日々を送る私たちをお守りくださるものです。

平成14年6月吉日

旗挙八幡宮

東側から見ました

では、次へ行きましょう

日義巾地区は、木曽町役場の北東約7kmのところ

国道19号線を北東へ、JR中央本線はらの駅入口を過ぎて次の集落入口で国道から左(西側)の集落に下りて行きます

道路は右(北側)へ曲がって集落内を国道に平行して進みます、集落の先左側に旗挙八幡宮が西向きに鎮座します

北側の

駐車スペースを利用させて頂きました

駐車スペースを利用させて頂きました

道路脇に大きな看板が出ています、社殿の裏側です

参道入口は西側の木曽川河岸段丘崖にある様なのですが、崖際のフェンス沿いは草だらけで道は見つかりませんでした、西側から参道を見ました

赤い鳥居と社殿、そして目的の大欅です

水盤です、綺麗な水が出ています

拝殿の額には「八幡宮」の文字です

木曽義仲公館跡の石碑です

由来説明です

旗挙八幡宮由来

幼名を駒王丸と名付けられ養父 中原兼遠によって育てられた。

義仲公は、このあたりの平地に城をかまえ八幡宮を祭ったと伝えられている。

13歳にして元服。木曽次郎源義仲と改め、治承4年(1180年)一千余騎を従え、ここに平家打倒の旗挙をした。

時に義仲27歳であった。以後旗挙八幡宮と呼ばれている。

社殿傍の大欅は樹齢八百年と伝えられ、公の時代より生きつづけ、落雷により傷ついたその姿は、悲劇の武将を語ってくれるかのようである。

日義村観光協会

*木曽義仲公は、現在の埼玉県比企郡嵐山町大蔵館に生まれて2歳の時に、大蔵合戦で義仲の従弟に父が討たれ、中原兼遠に抱かれて信濃木曽に逃れたと云います。このブログ2012年5月7日の投稿で紹介しています

西北西側から大欅を見ました

北西側から、枯れてしまった幹とまだ生きている幹が分れてしまっています

説明版です

木曽義仲公ゆかりの大欅

この御神木である大欅は、かつては胸高周囲約12m、樹高約30m、樹齢約八百年とされる古木(支柱のある部分、農学博士であり樹医である浜武人氏の平成14年の調査による)でした。

当地日義村内には古くから「義仲の七本欅」とよばれるケヤキの巨木があり、現存するのは当 旗挙八幡宮境内のこのケヤキのみです。

旗挙八幡宮の所在するこのあたりは源木曽義仲公が館を構えたところであり、この地において高倉宮(仁以王)の令旨を賜り平氏打倒に挙兵したものであります。

いまから約八百年前の治承4(1180)年のことです。

このケヤキはその樹齢が約八百年といわれていますので、この頃に植えられたものと推定され、また義仲公の元服を祝って植栽されたものともいわれています。

しかし平安時代末期から育成する木曽義仲公ゆかりのこの大欅は、落雷・台風の被害により手前の幹は折れ、近年その樹勢が衰え、残りの幹もその姿をとどめておくことが困難であることがわかり、より永い延命と保存のためその生命力を枝一本にかけることになり、現在の御姿にかわることとなりました。

平成14年3月のことでした。

平成14年6月吉日

旗挙八幡宮

北側から(旗挙八幡宮の看板の下から)見ました

東側から

北側のケヤキの大木は二代目大欅です

説明版です

木曽義仲公ゆかりの二代目大欅(けやき)

このケヤキは、御社殿わきの樹齢約八百年の大欅の子として生育したもので、胸高周囲約3m、樹齢約150年(樹医・浜武人氏の平成14年の調査による)とされる御神木です。

近年樹勢が衰えてきた初代大欅の後継御神木として後世に木曽義仲公を伝えゆくこととなりました。

八百年大ケヤキの身と心を受け継ぎ、これから先千年、二千年と永い年月を重ねゆくうちに、子子孫孫までもこのケヤキの元に集まり神の恵みと先祖nお恩とに感謝し、誠をもって日々を送る私たちをお守りくださるものです。

平成14年6月吉日

旗挙八幡宮

東側から見ました

では、次へ行きましょう