大山地区は、伊勢原市役所の西北西約6kmの所に「」があります

「伊勢原市役所前」信号から北西へ進んで、約100mで国道246号線の「伊勢原市役所入口」信号を越え、県道64号線を進みます

約1.1kmで東名高速道路の下を潜って直ぐ「川上橋」信号を左(西南西)へ、高速道路の北側道路です

約1kmの信号機を右(北西)へ、県道611号線です

約900mの石倉橋」信号を左(南西)へ下って直ぐの「大山入口)信号を右(西北西)へ、まだまだ県道611号線の新道です

道成りに約3kmで「鈴川」の左岸側へ赤い橋を渡ります「大山旧参道」です、橋を渡って直ぐ左手に駐車場がありますので車を止めました

両側に宿坊や旅館が並ぶ坂道を約150m上って行きます

大山阿夫利神社社務局への入り口です

坂道を上がると左にクスノキの大木です

正面の建物は「祖霊社(祈禱殿)」です

大山阿夫利神社の社務局境内案内図です

奥の三階建てのような建物が社務局の建物です

広い駐車場の東端近くにも大きなクスノキが見えます

説明版です

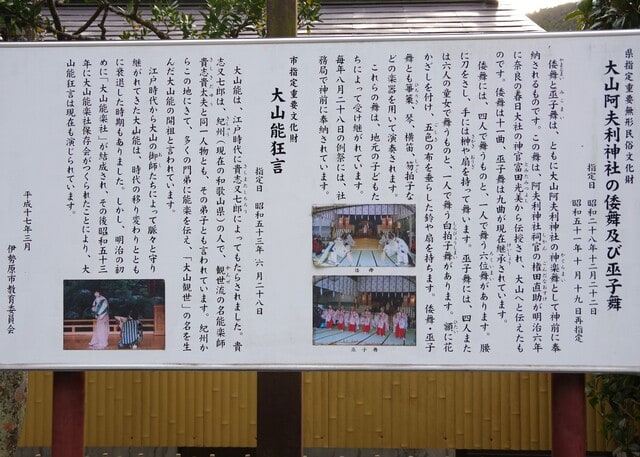

県指定無形民俗文化財

大山阿夫利神社の倭舞及び巫女舞

指定日 昭和28年12月22日

昭和51年10月19日再指定

倭舞(やまとまい)と巫女舞(みこまい)は、ともに大山阿夫利神社の神楽舞(かぐらまい)として神前に奉納されるものです。

この舞は、阿夫利神社祠官の権田直助が明治6年に奈良の春日大社の神官富田光美から伝授され、大山へと伝えたものです。

倭舞は11曲、巫女舞は9曲が現在継承されています。

倭舞には、4人で舞うものと、1人で舞う六位舞(ろくいまい)があります。

腰に刀をさし、手には榊や扇を持って舞います。

巫女舞には、4人または6人の童女で舞うものと、1人で舞う白拍子舞(しらびょうしまい)があります。

額に花かざしを付け、5色の布を垂らした鈴や扇を持ちます。

倭舞・巫女舞とも篳篥(ひちりき)・琴・横笛・杓拍子などの楽器を用いて演奏されます。

これらの舞は、地元の子どもたちによって受け継がれています。

毎年8月28日の例祭には、社務局で神前に奉納されています。

市指定重要文化財

大山能狂言

指定日 昭和53年6月28日

大山能は、江戸時代に貴志又七郎によってもたらされました。

貴志又七郎は、紀州(現在の和歌山県)の人で、観世流の名能楽師貴志貴太夫と同一人物とも、その弟子とも言われています。

紀州からこの地にきて、多くの門弟に能楽を伝え、「大山観世」の名を生んだ大山能の開祖と言われています。

江戸時代から大山御師たちによって脈々と守り継がれてきた大山能は、時代の移り変わりとともに衰退した時期もありました。

しかい、明治の初めに「大山能楽社」が結成され、そのご昭和53年に大山能楽社保存会がつくられたことにより、大山能狂言は現在も演じられちます。

平成17年3月 伊勢原市教育委員会

振り返って入口脇のクスノキを見ました

駐車場東端近くのクスノキを北西側から

北東側から

南西側から

直ぐ北側には勝海舟神社ですの祠です

説明版です

勝海舟神社の由来

勝海舟は1822(文政6)年1月、徳川旗本小普請組勝小吉の長男として江戸本所亀沢町に生まれ、幼い頃父に連れられて大山詣をしました。

剣と禅を島田虎之助に、蘭学を永井青崖に学び、黒船来航の際に提出した海防意見書が採用されて藩書調所に出仕し、長崎海軍伝習所で和蘭人教師団と起居を共にして航海、造船等を学び、咸臨丸艦長として日本人初の太平洋横断に成功、米国社会を見学して帰国。

神戸軍艦操練所頭取となり、海軍孰を開いて坂本龍馬らを育てました。

鳥羽伏見の戦いで朝敵とされた徳川慶喜の委託で、海軍奉行並、陸軍総裁となり西郷隆盛と会見、江戸を無血開城して平和裡に社会進歩の道をひらき、庶民を戦火から守り外国の内戦介入を防ぎました。

この頃、後に大山中興の祖となった権田直助の神保町名越舎孰を訪ねて、明治新政についての意見を求め親交を結びました。

明治維新以後は徳川家と旧幕臣の生活を守り、日清戦争と台湾併合、朝鮮侵攻に反対してアジアの協力発展の道を説き、田中正造らの足尾鉱害反対運動を支援しました。

1899(明治32)年逝去。享年77才。

戦後、洗足の勝海舟別邸内にあった祠が道路改修で撤去を余儀なくされ、菊池武次、浜田定吉氏の話を聞いた目黒潔宮司と小生夢坊天狗講総講元が相談して大山に移築、勝海舟の功績を称え、祭神とし祠に神格を与えて阿夫利神社末社としました。

1975(昭和50)年5月、盛大に御鎮座祭が行われました。

天狗講第50回に当たり茲にその由来を記します。

平成13年5月26日 大山阿夫利神社・文化集団 天狗講

*「かながわの名木100選」に選定されている「大山阿夫利神社のカシワ」(目通り幹囲2.43m)を見に来たのですが・・・見つけられませんでした

では、次へ行きましょう

「伊勢原市役所前」信号から北西へ進んで、約100mで国道246号線の「伊勢原市役所入口」信号を越え、県道64号線を進みます

約1.1kmで東名高速道路の下を潜って直ぐ「川上橋」信号を左(西南西)へ、高速道路の北側道路です

約1kmの信号機を右(北西)へ、県道611号線です

約900mの石倉橋」信号を左(南西)へ下って直ぐの「大山入口)信号を右(西北西)へ、まだまだ県道611号線の新道です

道成りに約3kmで「鈴川」の左岸側へ赤い橋を渡ります「大山旧参道」です、橋を渡って直ぐ左手に駐車場がありますので車を止めました

両側に宿坊や旅館が並ぶ坂道を約150m上って行きます

大山阿夫利神社社務局への入り口です

坂道を上がると左にクスノキの大木です

正面の建物は「祖霊社(祈禱殿)」です

大山阿夫利神社の社務局境内案内図です

奥の三階建てのような建物が社務局の建物です

広い駐車場の東端近くにも大きなクスノキが見えます

説明版です

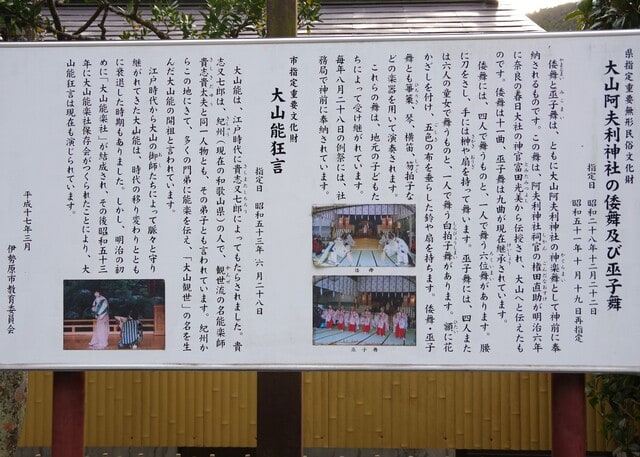

県指定無形民俗文化財

大山阿夫利神社の倭舞及び巫女舞

指定日 昭和28年12月22日

昭和51年10月19日再指定

倭舞(やまとまい)と巫女舞(みこまい)は、ともに大山阿夫利神社の神楽舞(かぐらまい)として神前に奉納されるものです。

この舞は、阿夫利神社祠官の権田直助が明治6年に奈良の春日大社の神官富田光美から伝授され、大山へと伝えたものです。

倭舞は11曲、巫女舞は9曲が現在継承されています。

倭舞には、4人で舞うものと、1人で舞う六位舞(ろくいまい)があります。

腰に刀をさし、手には榊や扇を持って舞います。

巫女舞には、4人または6人の童女で舞うものと、1人で舞う白拍子舞(しらびょうしまい)があります。

額に花かざしを付け、5色の布を垂らした鈴や扇を持ちます。

倭舞・巫女舞とも篳篥(ひちりき)・琴・横笛・杓拍子などの楽器を用いて演奏されます。

これらの舞は、地元の子どもたちによって受け継がれています。

毎年8月28日の例祭には、社務局で神前に奉納されています。

市指定重要文化財

大山能狂言

指定日 昭和53年6月28日

大山能は、江戸時代に貴志又七郎によってもたらされました。

貴志又七郎は、紀州(現在の和歌山県)の人で、観世流の名能楽師貴志貴太夫と同一人物とも、その弟子とも言われています。

紀州からこの地にきて、多くの門弟に能楽を伝え、「大山観世」の名を生んだ大山能の開祖と言われています。

江戸時代から大山御師たちによって脈々と守り継がれてきた大山能は、時代の移り変わりとともに衰退した時期もありました。

しかい、明治の初めに「大山能楽社」が結成され、そのご昭和53年に大山能楽社保存会がつくられたことにより、大山能狂言は現在も演じられちます。

平成17年3月 伊勢原市教育委員会

振り返って入口脇のクスノキを見ました

駐車場東端近くのクスノキを北西側から

北東側から

南西側から

直ぐ北側には勝海舟神社ですの祠です

説明版です

勝海舟神社の由来

勝海舟は1822(文政6)年1月、徳川旗本小普請組勝小吉の長男として江戸本所亀沢町に生まれ、幼い頃父に連れられて大山詣をしました。

剣と禅を島田虎之助に、蘭学を永井青崖に学び、黒船来航の際に提出した海防意見書が採用されて藩書調所に出仕し、長崎海軍伝習所で和蘭人教師団と起居を共にして航海、造船等を学び、咸臨丸艦長として日本人初の太平洋横断に成功、米国社会を見学して帰国。

神戸軍艦操練所頭取となり、海軍孰を開いて坂本龍馬らを育てました。

鳥羽伏見の戦いで朝敵とされた徳川慶喜の委託で、海軍奉行並、陸軍総裁となり西郷隆盛と会見、江戸を無血開城して平和裡に社会進歩の道をひらき、庶民を戦火から守り外国の内戦介入を防ぎました。

この頃、後に大山中興の祖となった権田直助の神保町名越舎孰を訪ねて、明治新政についての意見を求め親交を結びました。

明治維新以後は徳川家と旧幕臣の生活を守り、日清戦争と台湾併合、朝鮮侵攻に反対してアジアの協力発展の道を説き、田中正造らの足尾鉱害反対運動を支援しました。

1899(明治32)年逝去。享年77才。

戦後、洗足の勝海舟別邸内にあった祠が道路改修で撤去を余儀なくされ、菊池武次、浜田定吉氏の話を聞いた目黒潔宮司と小生夢坊天狗講総講元が相談して大山に移築、勝海舟の功績を称え、祭神とし祠に神格を与えて阿夫利神社末社としました。

1975(昭和50)年5月、盛大に御鎮座祭が行われました。

天狗講第50回に当たり茲にその由来を記します。

平成13年5月26日 大山阿夫利神社・文化集団 天狗講

*「かながわの名木100選」に選定されている「大山阿夫利神社のカシワ」(目通り幹囲2.43m)を見に来たのですが・・・見つけられませんでした

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます