2014年8月7日、建勲(たけいさお)神社にお参りしました。

説明書より『織田信長をお祀りする神社で、通称「けんくん」神社と呼ばれる。天下を統一した信長の偉勲を称え、明治2年(1869)に命じ天皇により創建された。同8年(1875)、別格官弊社に列せられ、社地を船岡東麓に定め、次いで現在の山頂に遷座した。船岡山は、平安京正中線の北延長線上に位置し、平安京の玄武(北の神)として造営の基準点にされたという場所で、本能寺の変(1582)の後、豊臣秀吉が正親町天皇の勅命を受け、主君である信長の廟所と定めている。信長着用の紺糸威胴丸、桶狭間の合戦で信長が戦利品として持ち帰った義元左文字と称される太刀、太田牛一自筆本の「信長公記」などの重要文化財のほか、信長ゆかりの宝物を多数有する。10月19日の船岡祭は、祭神・織田信長が永禄11年(1568)に初めて入洛した日を記念したものである。」

京都市北区紫野北舟岡町49

map

鳥居(登録有形文化財)

『京都府下最大の「木造明神型素木造」で、使用材は耐久性に優れる台湾阿里山産の紅檜である。今では大口径の紅檜は全く入手困難であるため素木造の大鳥居は極めて貴重な国民的財産であり、木の素材の美しさと自然な趣を醸す貴重な文化財である。』

参道

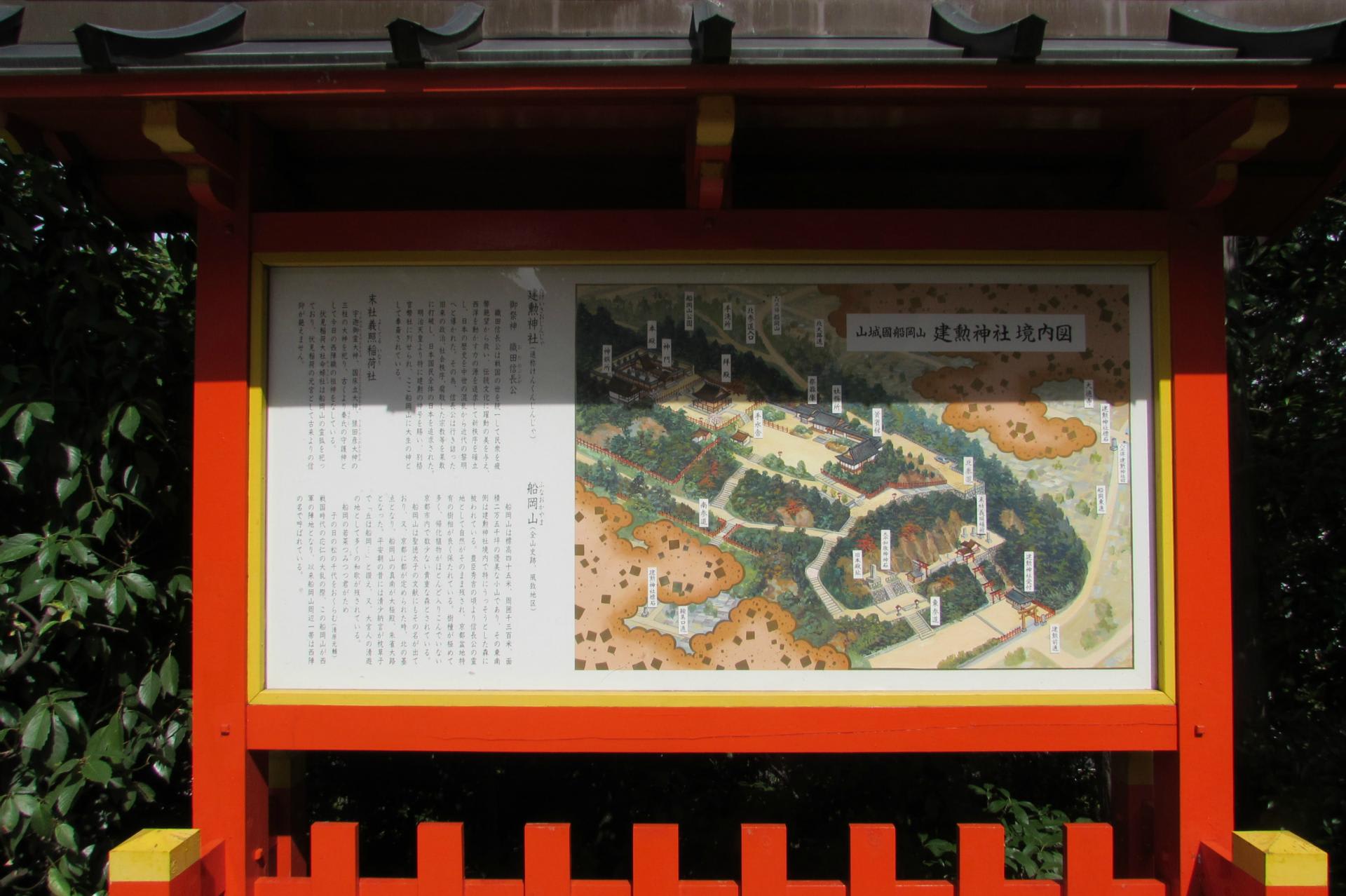

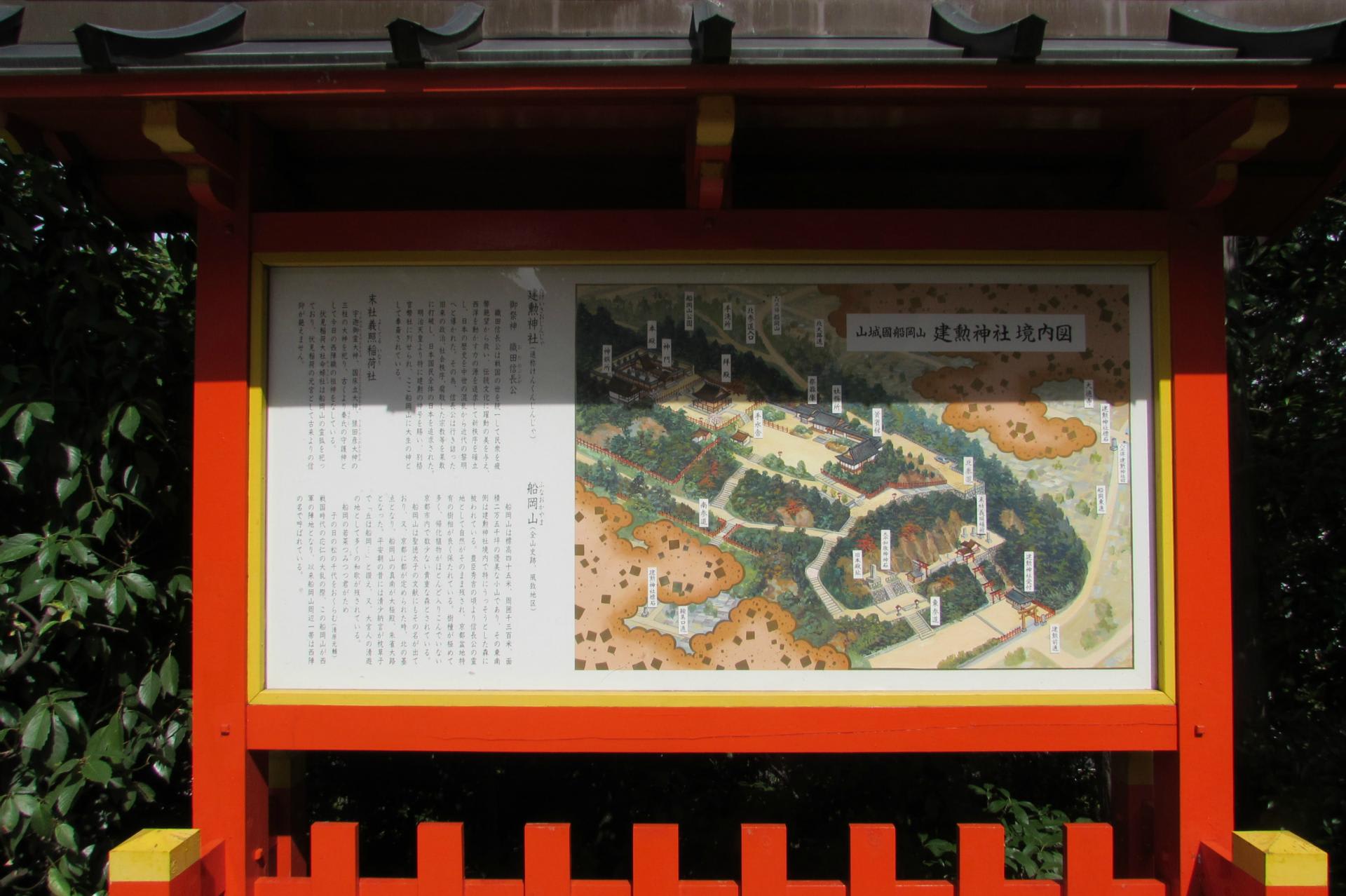

案内図

手水舎(登録有形文化財)

参道・狛犬

拝殿(登録有形文化財)

神門(登録有形文化財)

本殿(登録有形文化財)

貴賓館(登録有形文化財)

大平和敬神

「建勲神社御祭神 織田信長公は元亀天正の乱世に一早く日本国家の安泰と国民の幸福とに意を用い広く海外進出の礎を固められる明治天皇より特に建勲の神号を賜り別格官弊社に列せられるここ船岡山に邦家鎮護世界平和の大神として奉斎されている。」

義照稲荷社

船岡妙見社

説明書より『織田信長をお祀りする神社で、通称「けんくん」神社と呼ばれる。天下を統一した信長の偉勲を称え、明治2年(1869)に命じ天皇により創建された。同8年(1875)、別格官弊社に列せられ、社地を船岡東麓に定め、次いで現在の山頂に遷座した。船岡山は、平安京正中線の北延長線上に位置し、平安京の玄武(北の神)として造営の基準点にされたという場所で、本能寺の変(1582)の後、豊臣秀吉が正親町天皇の勅命を受け、主君である信長の廟所と定めている。信長着用の紺糸威胴丸、桶狭間の合戦で信長が戦利品として持ち帰った義元左文字と称される太刀、太田牛一自筆本の「信長公記」などの重要文化財のほか、信長ゆかりの宝物を多数有する。10月19日の船岡祭は、祭神・織田信長が永禄11年(1568)に初めて入洛した日を記念したものである。」

京都市北区紫野北舟岡町49

map

鳥居(登録有形文化財)

『京都府下最大の「木造明神型素木造」で、使用材は耐久性に優れる台湾阿里山産の紅檜である。今では大口径の紅檜は全く入手困難であるため素木造の大鳥居は極めて貴重な国民的財産であり、木の素材の美しさと自然な趣を醸す貴重な文化財である。』

参道

案内図

手水舎(登録有形文化財)

参道・狛犬

拝殿(登録有形文化財)

神門(登録有形文化財)

本殿(登録有形文化財)

貴賓館(登録有形文化財)

大平和敬神

「建勲神社御祭神 織田信長公は元亀天正の乱世に一早く日本国家の安泰と国民の幸福とに意を用い広く海外進出の礎を固められる明治天皇より特に建勲の神号を賜り別格官弊社に列せられるここ船岡山に邦家鎮護世界平和の大神として奉斎されている。」

義照稲荷社

船岡妙見社