2016年9月5日、行きました。九州旅行初日の最後の観光地です。4日夜に神戸から阪九フェリーで新門司港5日下船、大分県日田市の豆田町散策、福岡県うきは市の吉井の町並み散策、佐賀県の肥前浜宿散策、祐徳稲荷神社、そして島原城です。入館料540円、駐車料金320円です。

長崎県島原市城内1−1183−1

map

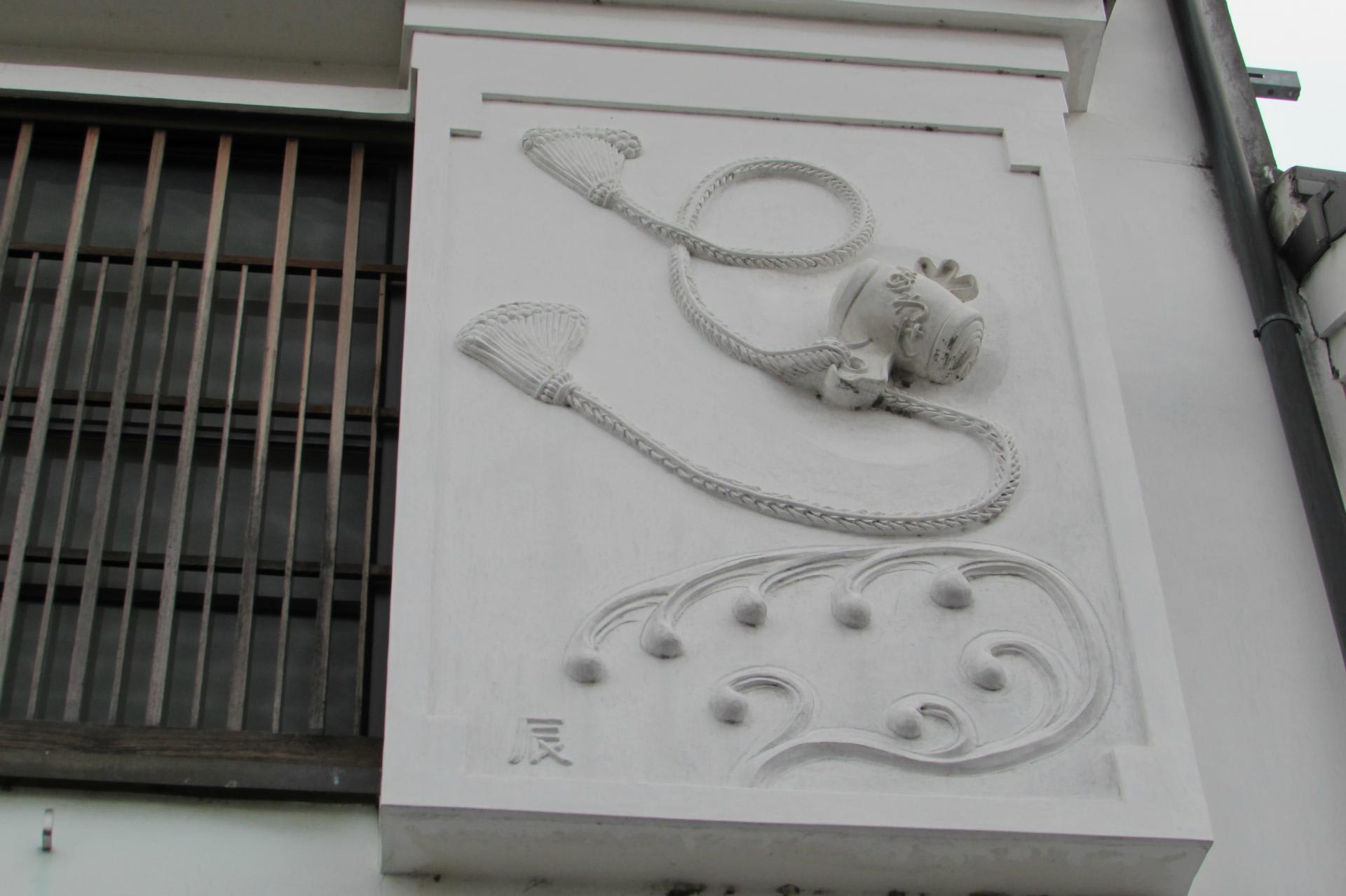

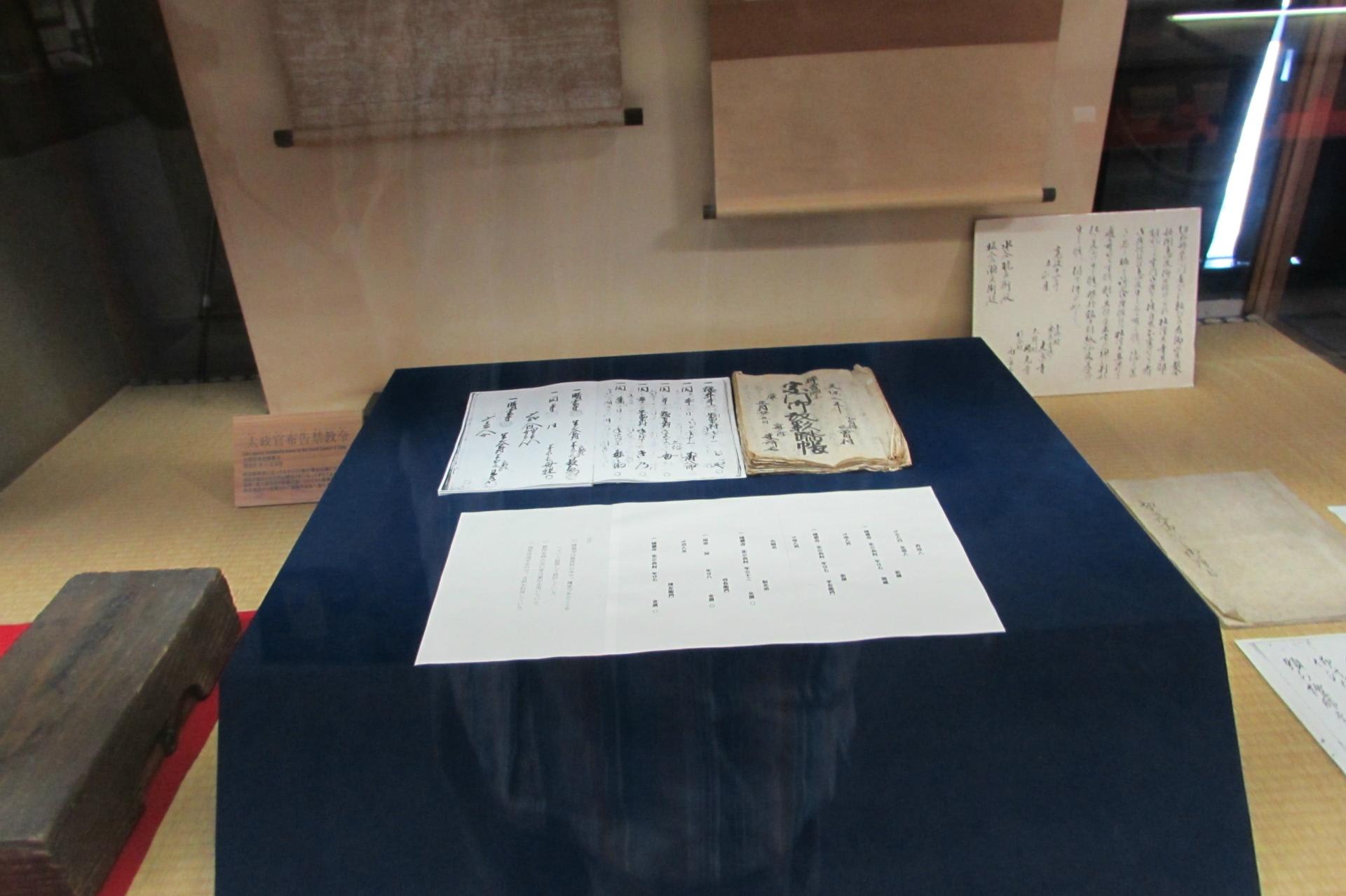

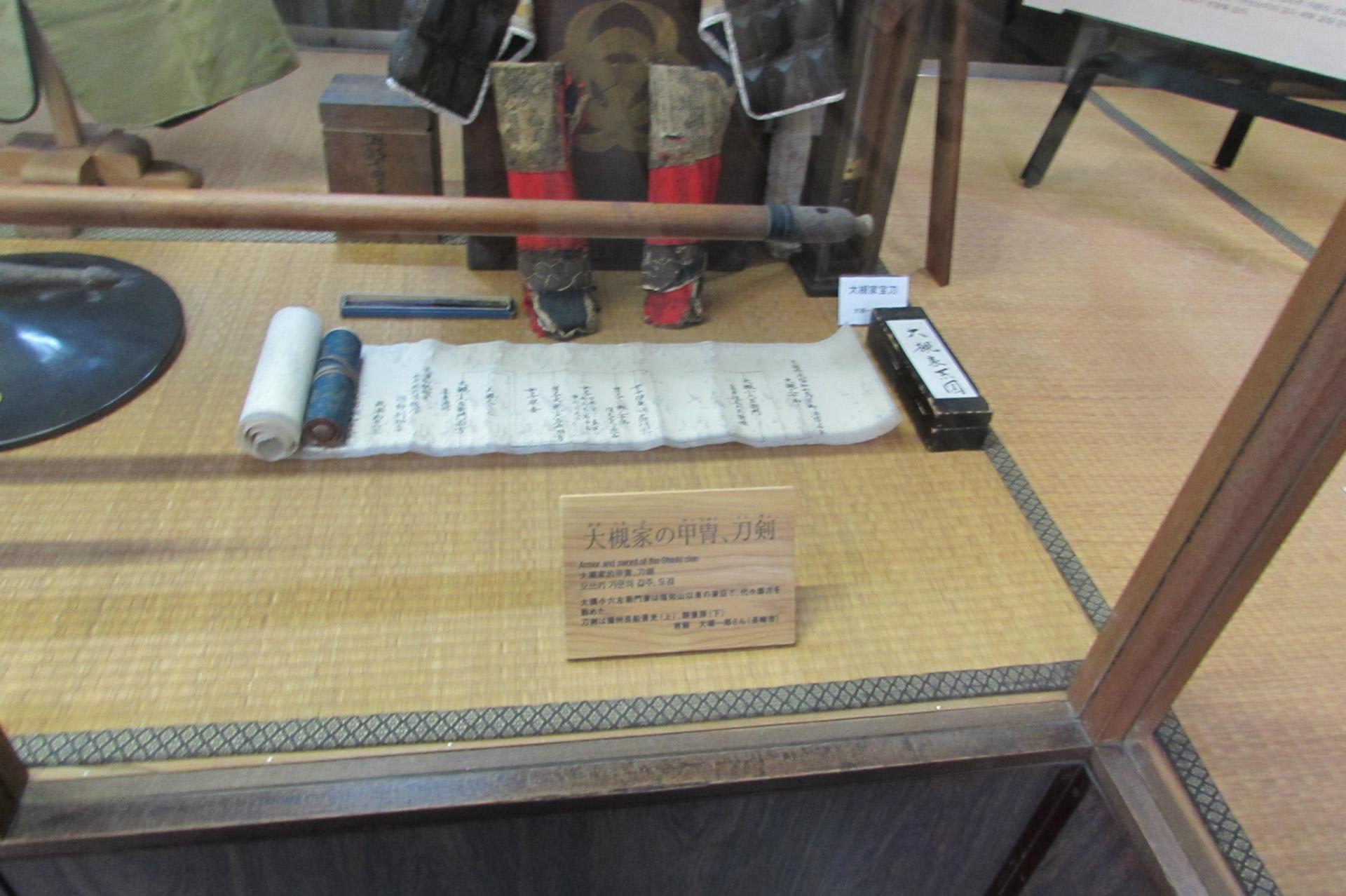

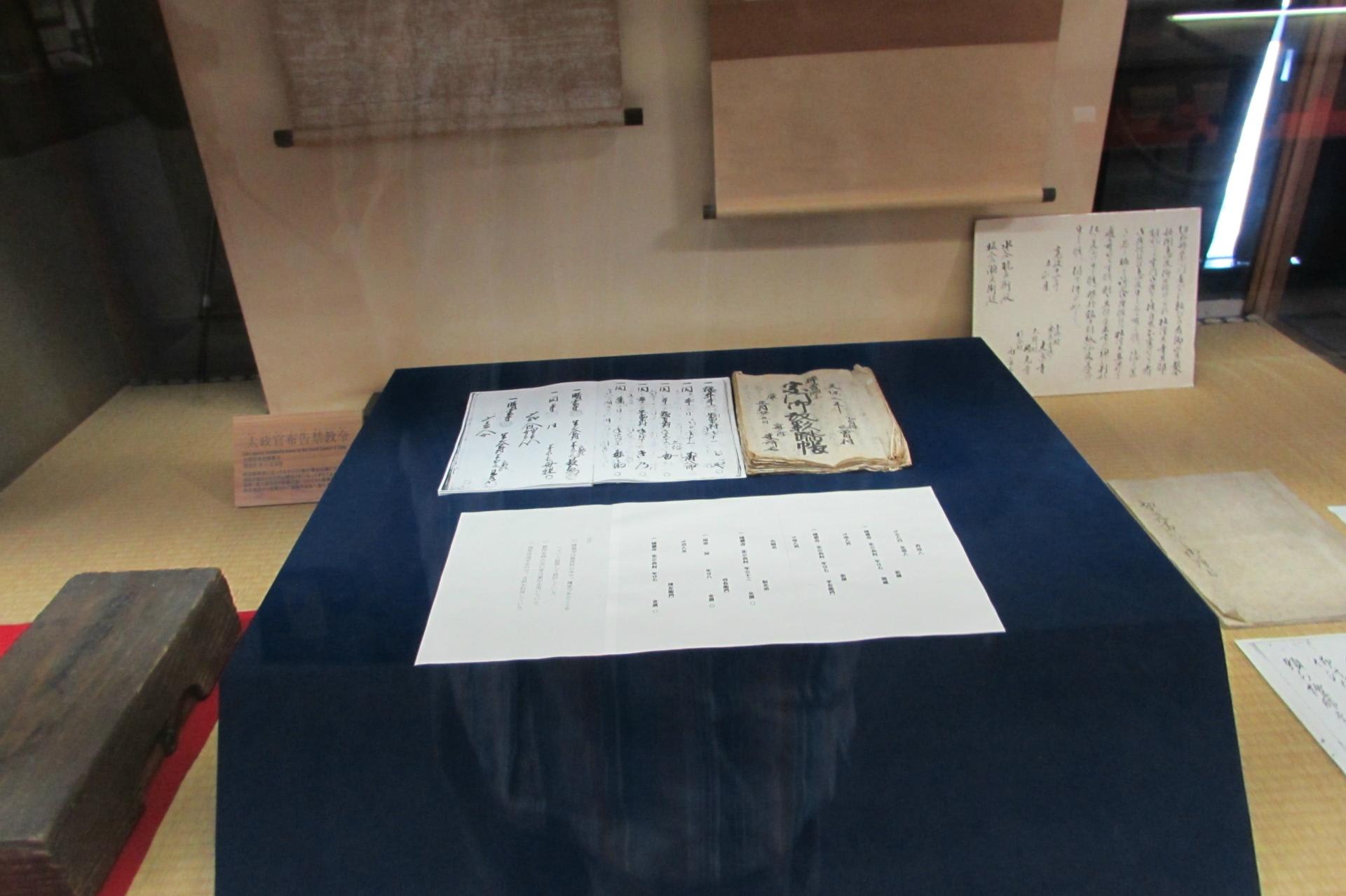

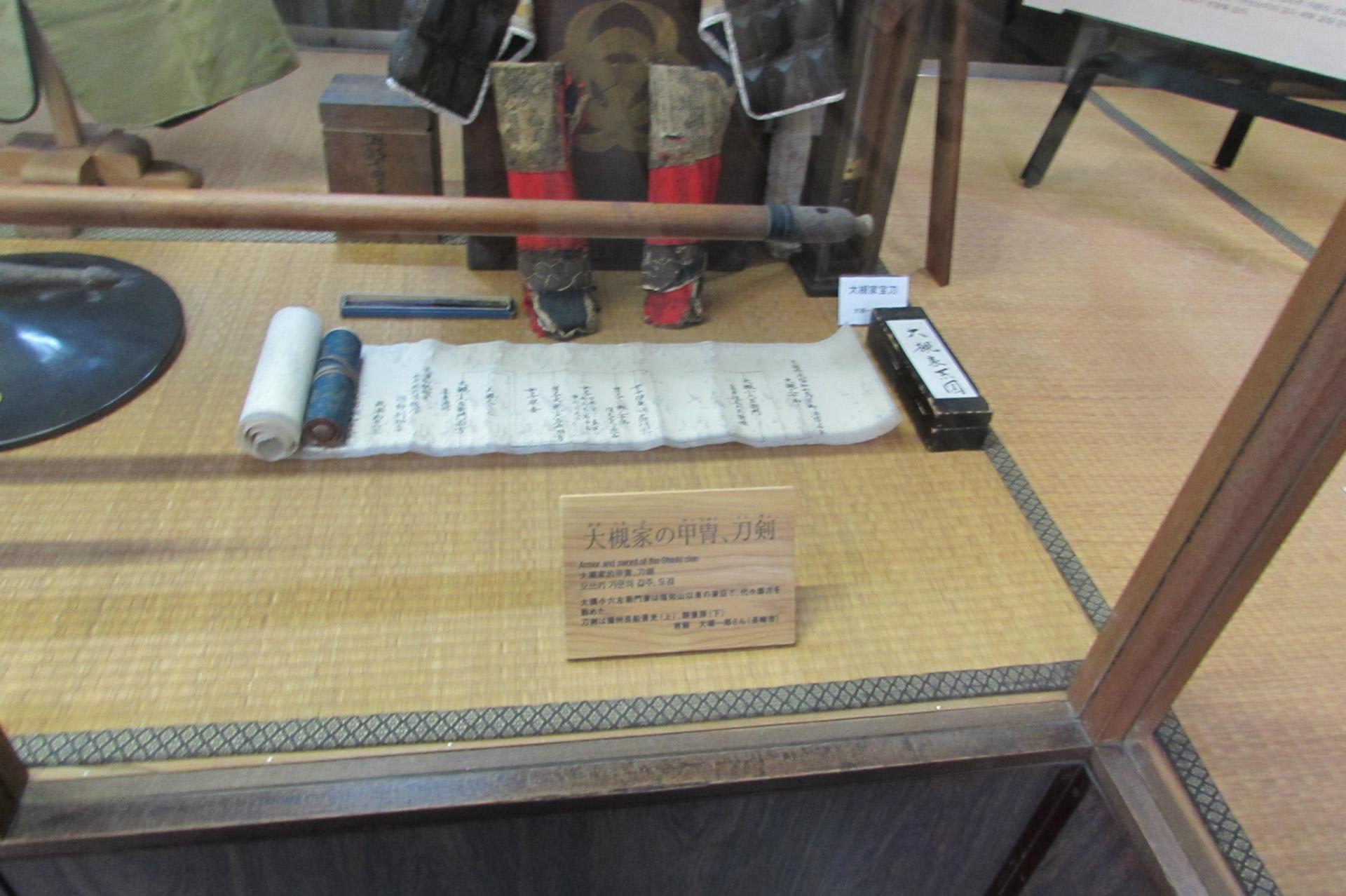

「この城は森岳といい、有馬晴信が本陣を構えて佐賀・龍造寺隆信軍を撃破したところです。この瑞祥の地に、五条(奈良県)から入對した松倉重政が島原城を築きました。元和4年(1618)着工、4~7年の歳月を経て完成。同時に島原城下町も整備したといいます。層塔風総塗込の五層の天守閣を据える本丸、北へ二の丸と三の丸を配置して、要所を三層櫓で固め、外郭は4キロにわたって矢狭間をもつ練塀で取囲みました。4万石の大名には過分な城です。ここに有馬氏時代から海外貿易の利益と、松倉氏の新興大名としての意気込みが見られます。以来、松倉氏・高力氏・松平氏・戸田氏・再び松平氏と4氏19代の居城として輝きました。その間、寛永14年(1637)島原の乱では一揆軍の猛攻をしのぎ、寛政4年(1792)島原大変時には打続く地震と足下を洗う大津波にも耐えてきました。明治維新で廃城になり、払下げ・解体されましたが、島原市民の夢である御城復元への取組みが長年続きました。昭和39年天守閣が復元するなど、次第に昔の面影も取戻しつつあります。島原の乱は、島原藩主松倉氏のキリシタン弾圧に対して天草四郎時貞率いる3万7千人のキリシタンが一揆を起こしたのは、寛永14年(1637)のこと。この原城で、農民たちの悲惨な最期によって一揆は終結を迎えました。本丸跡に立てられた十字架と、まだあどけない天草四郎の像が当時の苦表をしのばせています。かたわらには"母"の一字が残る四郎の墓や戦死した兵士を弔う骨かみ地蔵、そして点在するキリシタン墓碑などが、当時の信仰の強さと激しさを物語っています。」

由来書

天守閣からの眺望

お疲れ様でした。こりから雲仙温泉に向かいます。

長崎県島原市城内1−1183−1

map

「この城は森岳といい、有馬晴信が本陣を構えて佐賀・龍造寺隆信軍を撃破したところです。この瑞祥の地に、五条(奈良県)から入對した松倉重政が島原城を築きました。元和4年(1618)着工、4~7年の歳月を経て完成。同時に島原城下町も整備したといいます。層塔風総塗込の五層の天守閣を据える本丸、北へ二の丸と三の丸を配置して、要所を三層櫓で固め、外郭は4キロにわたって矢狭間をもつ練塀で取囲みました。4万石の大名には過分な城です。ここに有馬氏時代から海外貿易の利益と、松倉氏の新興大名としての意気込みが見られます。以来、松倉氏・高力氏・松平氏・戸田氏・再び松平氏と4氏19代の居城として輝きました。その間、寛永14年(1637)島原の乱では一揆軍の猛攻をしのぎ、寛政4年(1792)島原大変時には打続く地震と足下を洗う大津波にも耐えてきました。明治維新で廃城になり、払下げ・解体されましたが、島原市民の夢である御城復元への取組みが長年続きました。昭和39年天守閣が復元するなど、次第に昔の面影も取戻しつつあります。島原の乱は、島原藩主松倉氏のキリシタン弾圧に対して天草四郎時貞率いる3万7千人のキリシタンが一揆を起こしたのは、寛永14年(1637)のこと。この原城で、農民たちの悲惨な最期によって一揆は終結を迎えました。本丸跡に立てられた十字架と、まだあどけない天草四郎の像が当時の苦表をしのばせています。かたわらには"母"の一字が残る四郎の墓や戦死した兵士を弔う骨かみ地蔵、そして点在するキリシタン墓碑などが、当時の信仰の強さと激しさを物語っています。」

由来書

天守閣からの眺望

お疲れ様でした。こりから雲仙温泉に向かいます。