2016年9月8日、九州旅行3泊4日の最終日です。阪九フェリーの乗船の時間調整もあり、寄りました。今回の旅行は新門司に5日下船のときは、台風12号が北九州を通過し、7日は台風13号が九州の南側を通過という天候を気にしながらの旅行でした。12号のために福岡市には行かずに大分の日田市を観光して西側に走り、佐賀、雲仙へと迂回しての観光に急遽変更しました。九州の北部の観光は次の機会にと思います。

福岡県北九州市小倉北区城内2-1

map

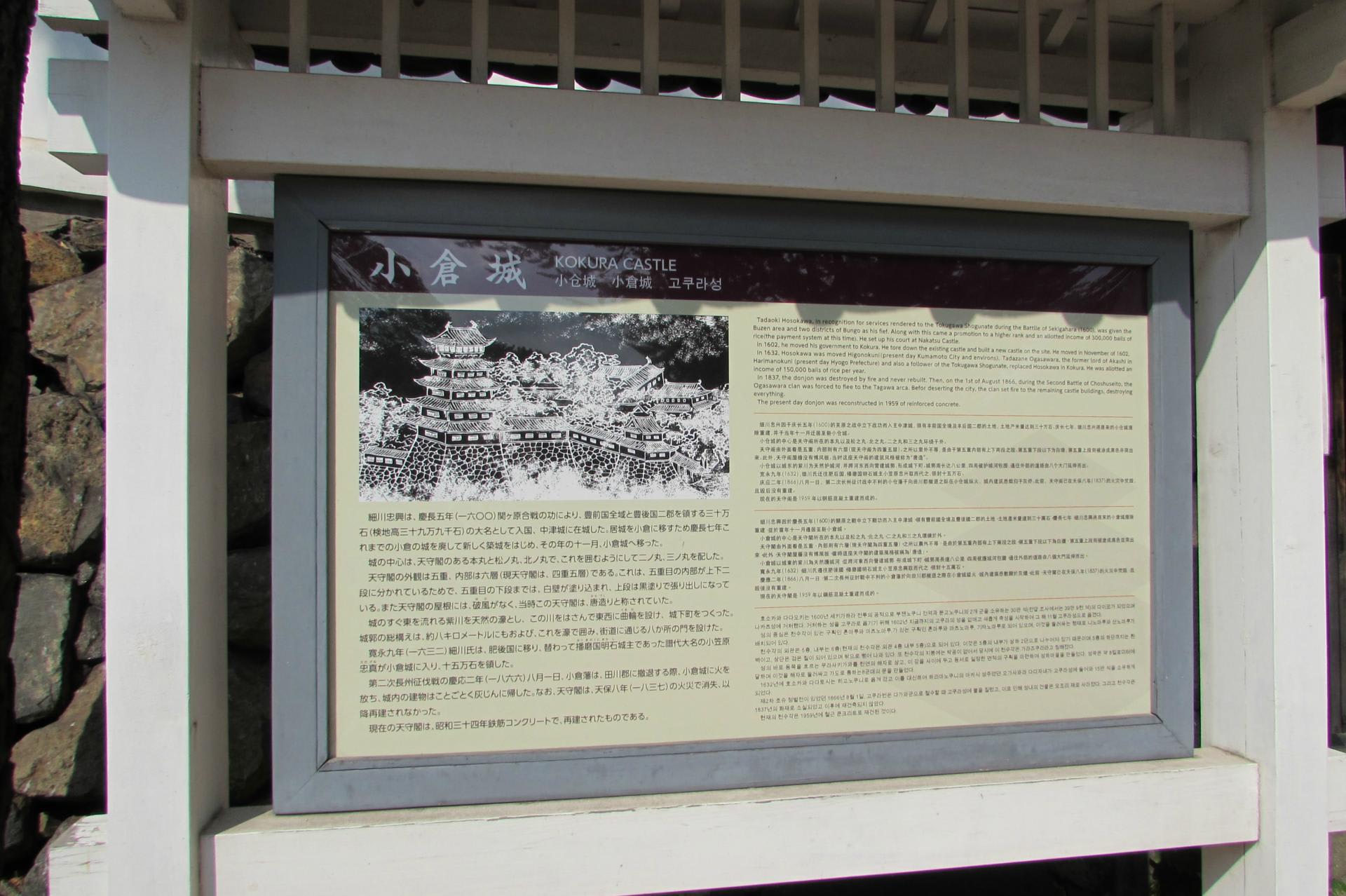

小倉城の説明書

「細川忠興は、慶長5年(1600)関ヶ原合戦の功により、豊前国全域と豊後国ニ郡を領する30万石の大名として入国、中津城に在城した。居城を小倉に移すため慶長7年これまでの小倉の城を廃して新しく築城をはじめ、その年の11月に小倉城へ移った。城の中心は、天守閣のある本丸と松ノ丸、北ノ丸で、これを囲むようにニノ丸、三ノ丸を配した。天守閣の外観は五重、内部は六層(現天守閣は四重五層)である。これは、五重目の内部が上下二段に分かれているためで、五重目の下段までは、白壁が塗り込まれ、上段は黒塗りで張り出しになっている。また天守閣の屋根には、破風がなく、当時この天守閣は唐造りと称されていた。城のすぐ東を流れる紫川を天然の濠とし、この川をはさんで東西に曲輪を設け、城下町をつくった。城郭の総構えは、約8キロメートルにもおよび、これを濠で囲み、街道に通じる八か所に門を設けた。寛永9年(1632)細川氏は、肥後国に移り、替わって、播磨国明石城主であった譜代大名の小笠原忠真が小倉城に入り、15万石を領した。第二次長州征伐戦の慶応2年(1866)8月1日、小倉藩は、田川郡に撤退する際、小倉城に火を放ち、城内の建物はことごとく灰じんに帰した。天守閣は天保8年(1837)の火災で焼失、以降再建されなかった。現在の天守閣は、昭和34年鉄筋コンクリートで、再建されたものである。」

案内図

大手門跡

槻門跡

お疲れ様でした。

福岡県北九州市小倉北区城内2-1

map

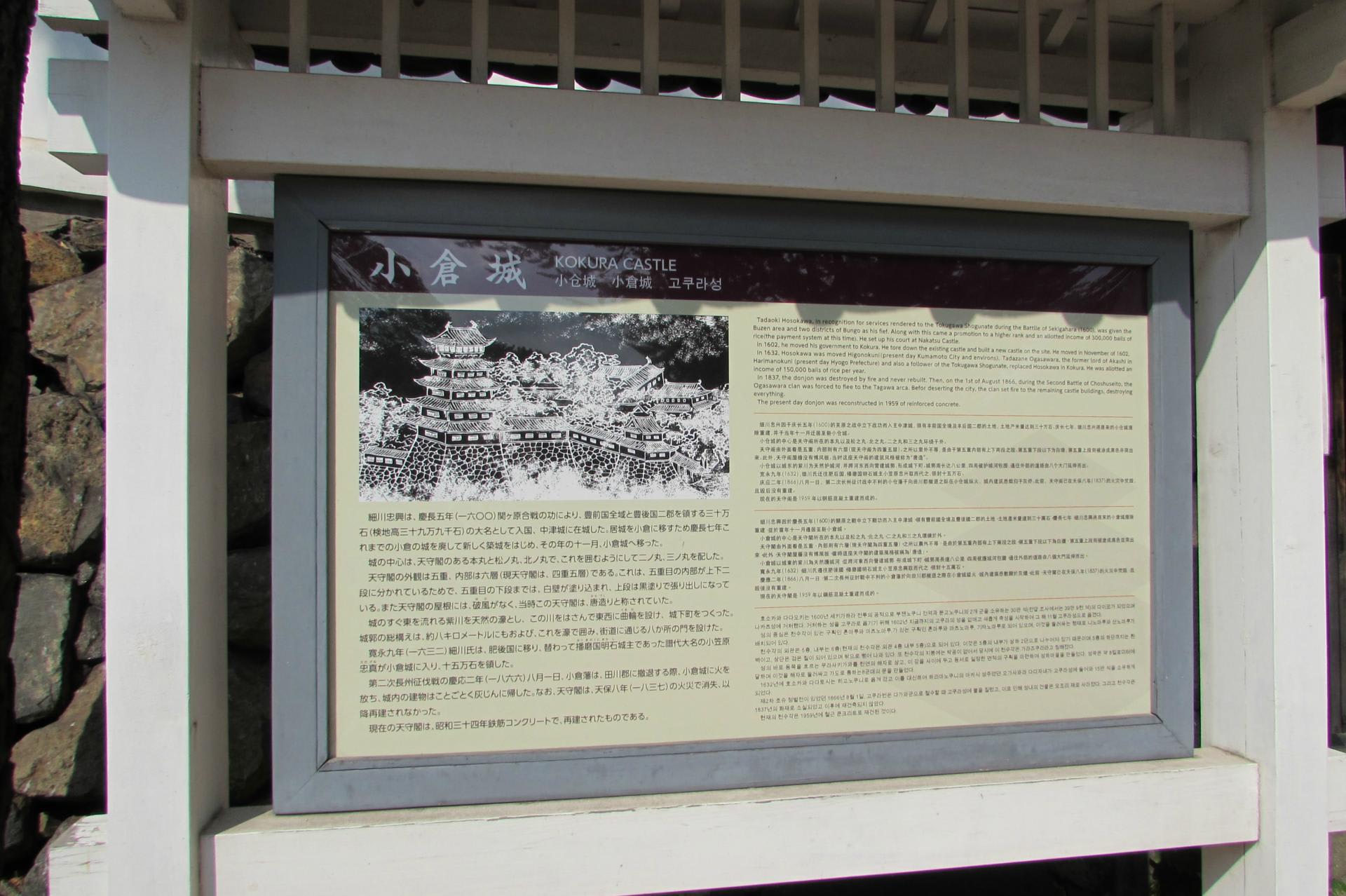

小倉城の説明書

「細川忠興は、慶長5年(1600)関ヶ原合戦の功により、豊前国全域と豊後国ニ郡を領する30万石の大名として入国、中津城に在城した。居城を小倉に移すため慶長7年これまでの小倉の城を廃して新しく築城をはじめ、その年の11月に小倉城へ移った。城の中心は、天守閣のある本丸と松ノ丸、北ノ丸で、これを囲むようにニノ丸、三ノ丸を配した。天守閣の外観は五重、内部は六層(現天守閣は四重五層)である。これは、五重目の内部が上下二段に分かれているためで、五重目の下段までは、白壁が塗り込まれ、上段は黒塗りで張り出しになっている。また天守閣の屋根には、破風がなく、当時この天守閣は唐造りと称されていた。城のすぐ東を流れる紫川を天然の濠とし、この川をはさんで東西に曲輪を設け、城下町をつくった。城郭の総構えは、約8キロメートルにもおよび、これを濠で囲み、街道に通じる八か所に門を設けた。寛永9年(1632)細川氏は、肥後国に移り、替わって、播磨国明石城主であった譜代大名の小笠原忠真が小倉城に入り、15万石を領した。第二次長州征伐戦の慶応2年(1866)8月1日、小倉藩は、田川郡に撤退する際、小倉城に火を放ち、城内の建物はことごとく灰じんに帰した。天守閣は天保8年(1837)の火災で焼失、以降再建されなかった。現在の天守閣は、昭和34年鉄筋コンクリートで、再建されたものである。」

案内図

大手門跡

槻門跡

お疲れ様でした。