2016年9月13日、お参りしました。阪急岡町駅のすぐ東横です。

大阪府豊中市中桜塚1丁目2-18

map

「原田神社の創建は、社伝によると奈良時代以前、天武天皇の時代にさかのぼるといわれています。室町時代には将軍足利家より社領として西牧六車庄の寄進をうけ、東は豊嶋郡榎坂村(現吹田市江坂)から、西は川辺郡富松村(現尼崎市富松)にわたる72か村の氏神として栄ました。その後天正6年(1578)には、荒木村重の兵火によって社殿や宝物類を焼失、慶安5年(1652)に再興されました。もとは祇園社とも牛頭天王社とも呼ばれていましたが、貞享5年(1688)に原田大明神の神号を得て現在の社名となりました。この本殿は棟札により慶安5年(1652)の建立が明らかで、五間流造の形式をもち、正面に千鳥破風および軒唐破風がみられ、屋根は檜皮葺であります。材料工法ともに上質の江戸時代前期の建築で、全国的にも類例の少ない五間流造の形式をもち、虹梁の配置や身舎とのつなぎ方、妻飾などに配した邪鬼など細部の形式意匠にも特色があり貴重な文化財であります。」

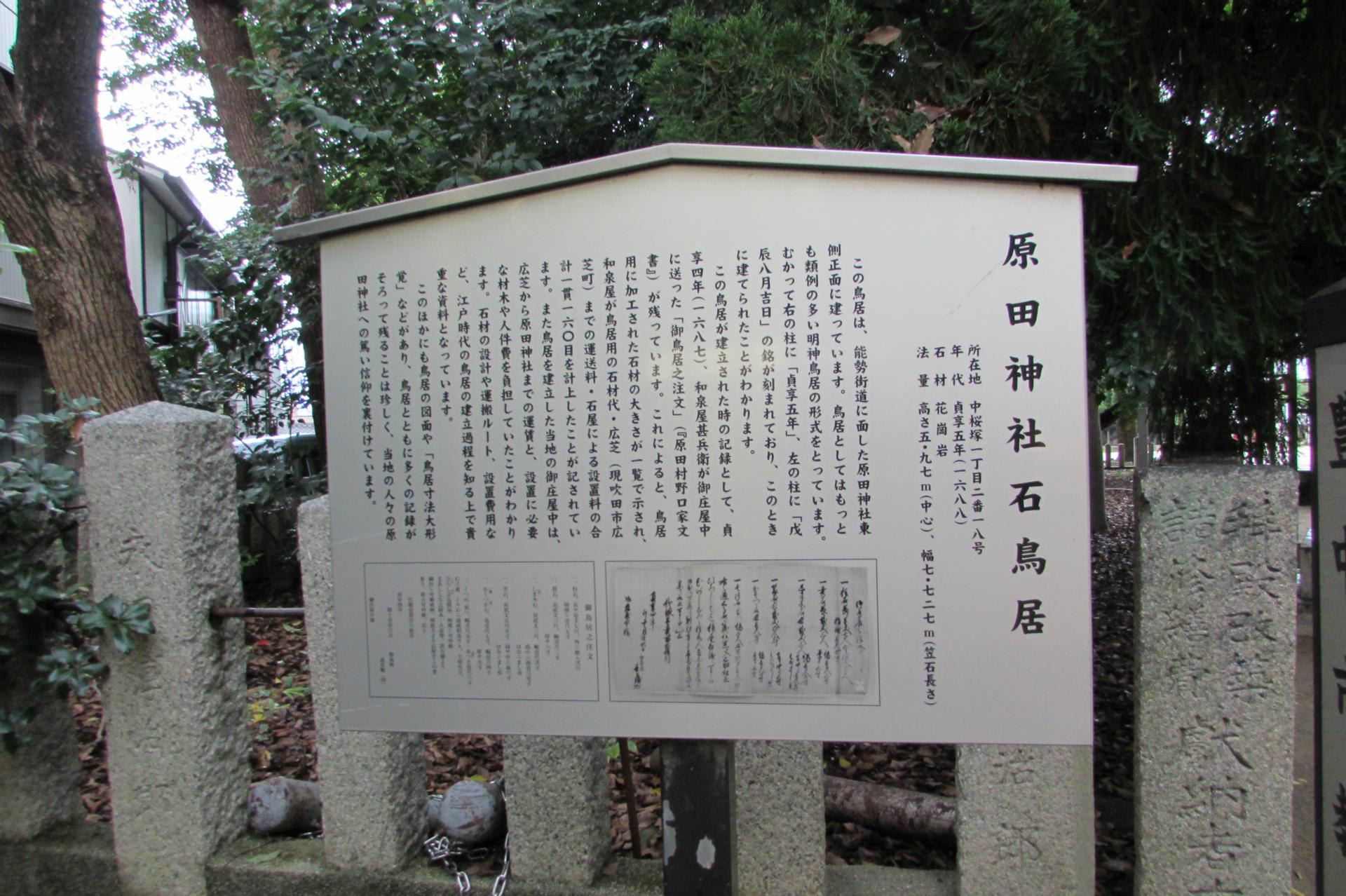

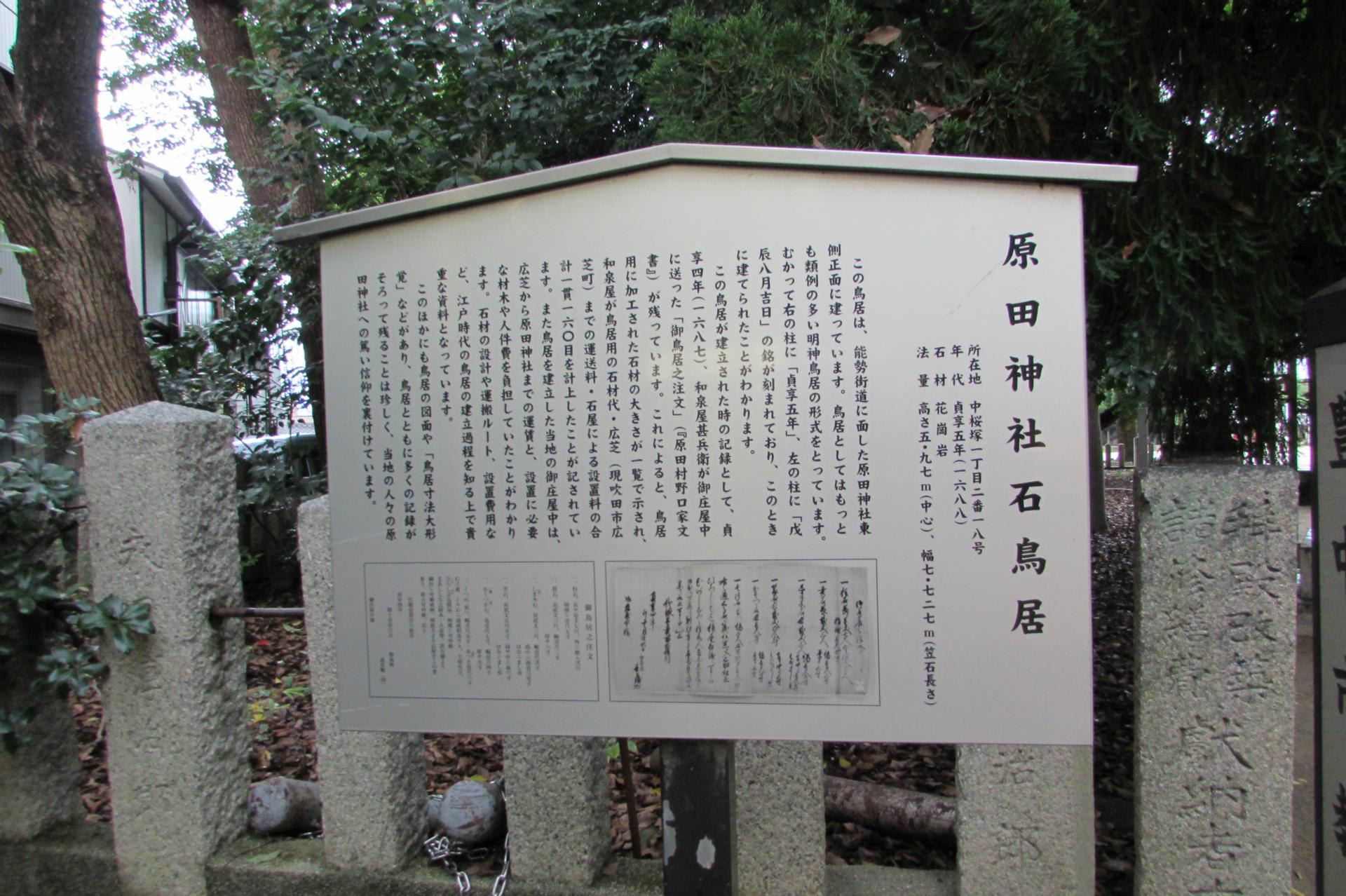

石鳥居(豊中市指定有形文化財)

手水舎

末社

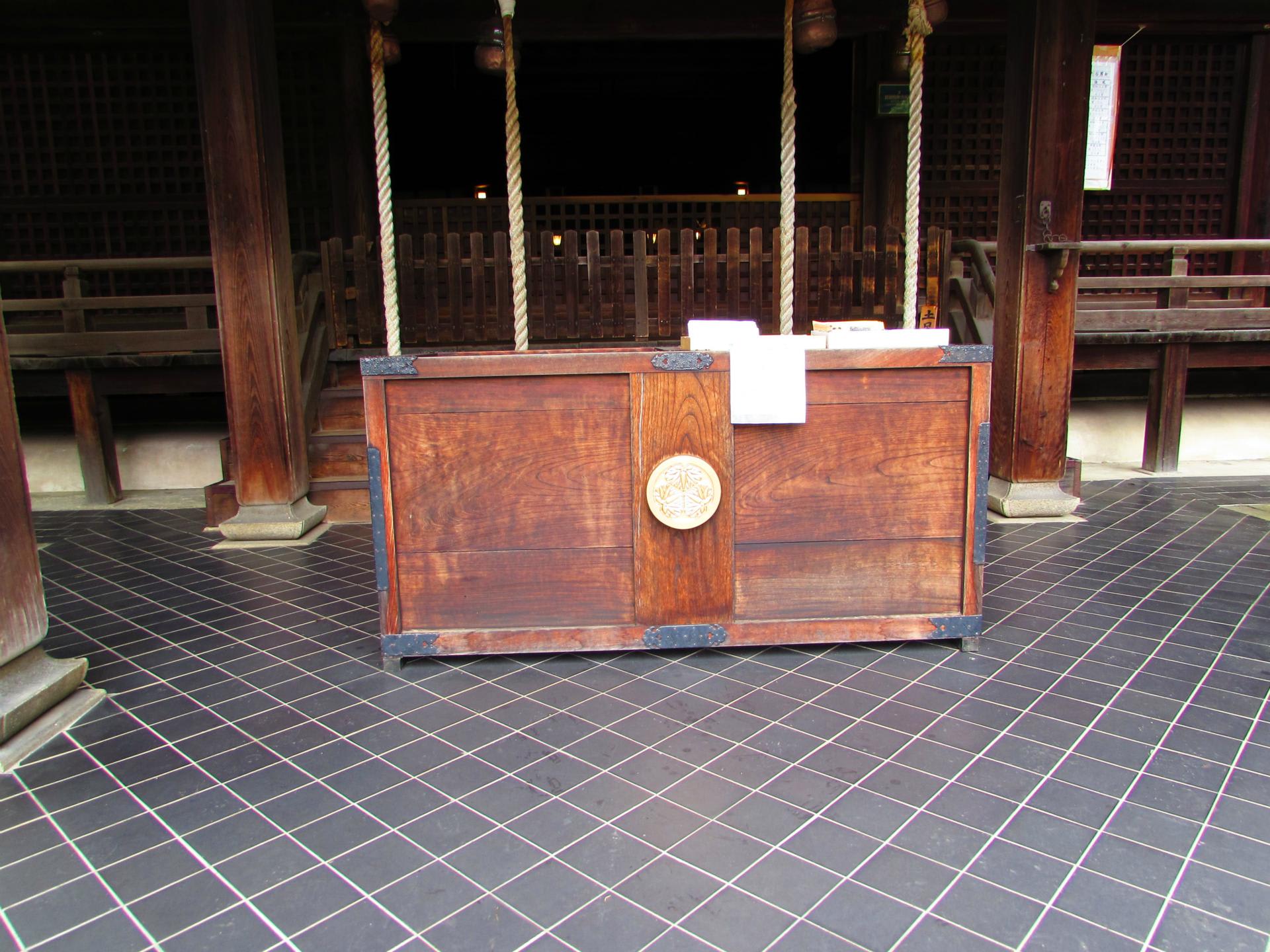

御神庫

拝殿

本殿(重要文化財)

獅子神事(無形民俗文化財)の説明書

十ニ神社(豊中市指定有形文化財)

稲荷神社

神明社

お疲れ様でした。

大阪府豊中市中桜塚1丁目2-18

map

「原田神社の創建は、社伝によると奈良時代以前、天武天皇の時代にさかのぼるといわれています。室町時代には将軍足利家より社領として西牧六車庄の寄進をうけ、東は豊嶋郡榎坂村(現吹田市江坂)から、西は川辺郡富松村(現尼崎市富松)にわたる72か村の氏神として栄ました。その後天正6年(1578)には、荒木村重の兵火によって社殿や宝物類を焼失、慶安5年(1652)に再興されました。もとは祇園社とも牛頭天王社とも呼ばれていましたが、貞享5年(1688)に原田大明神の神号を得て現在の社名となりました。この本殿は棟札により慶安5年(1652)の建立が明らかで、五間流造の形式をもち、正面に千鳥破風および軒唐破風がみられ、屋根は檜皮葺であります。材料工法ともに上質の江戸時代前期の建築で、全国的にも類例の少ない五間流造の形式をもち、虹梁の配置や身舎とのつなぎ方、妻飾などに配した邪鬼など細部の形式意匠にも特色があり貴重な文化財であります。」

石鳥居(豊中市指定有形文化財)

手水舎

末社

御神庫

拝殿

本殿(重要文化財)

獅子神事(無形民俗文化財)の説明書

十ニ神社(豊中市指定有形文化財)

稲荷神社

神明社

お疲れ様でした。