2014年3月20日

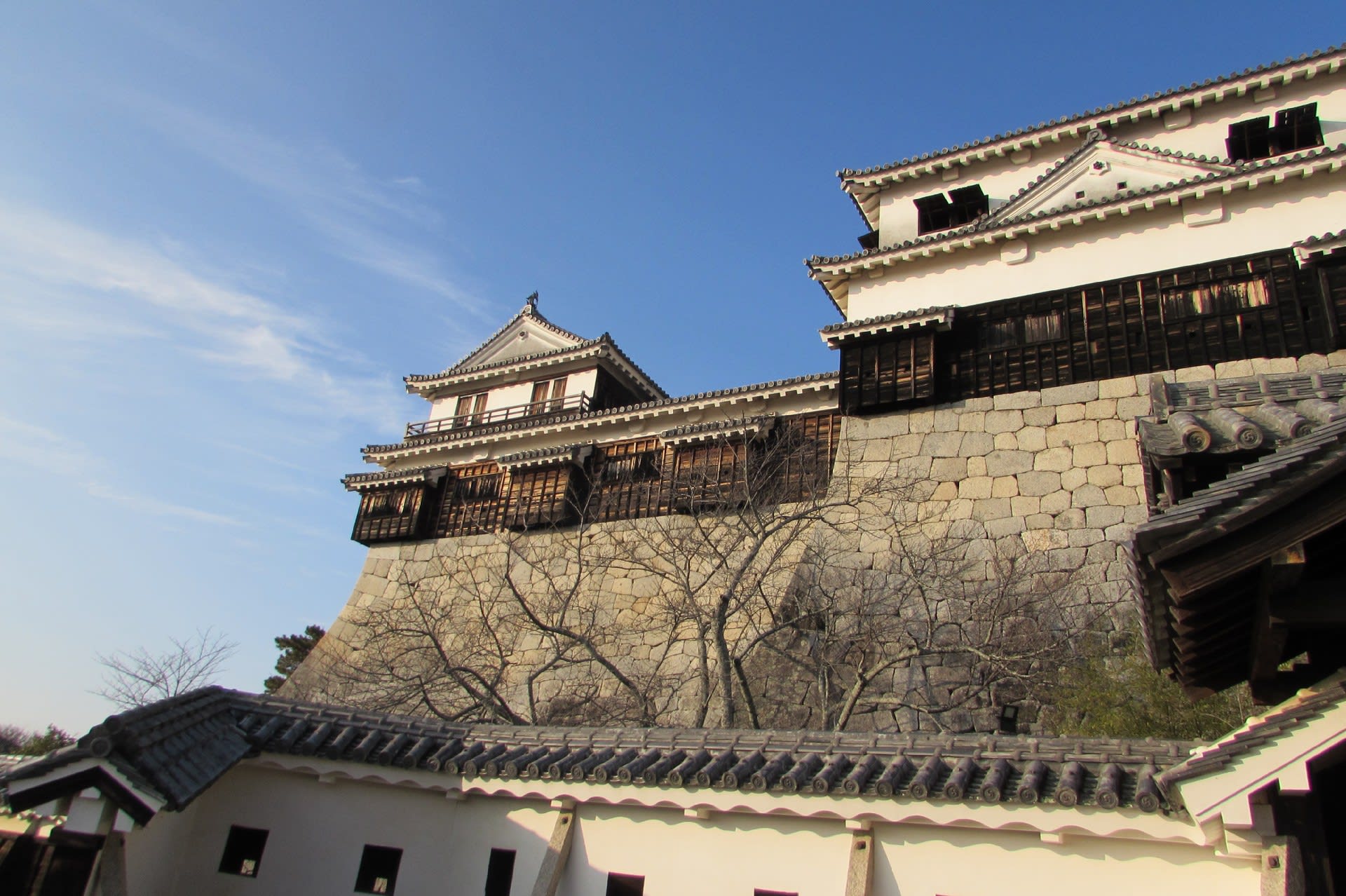

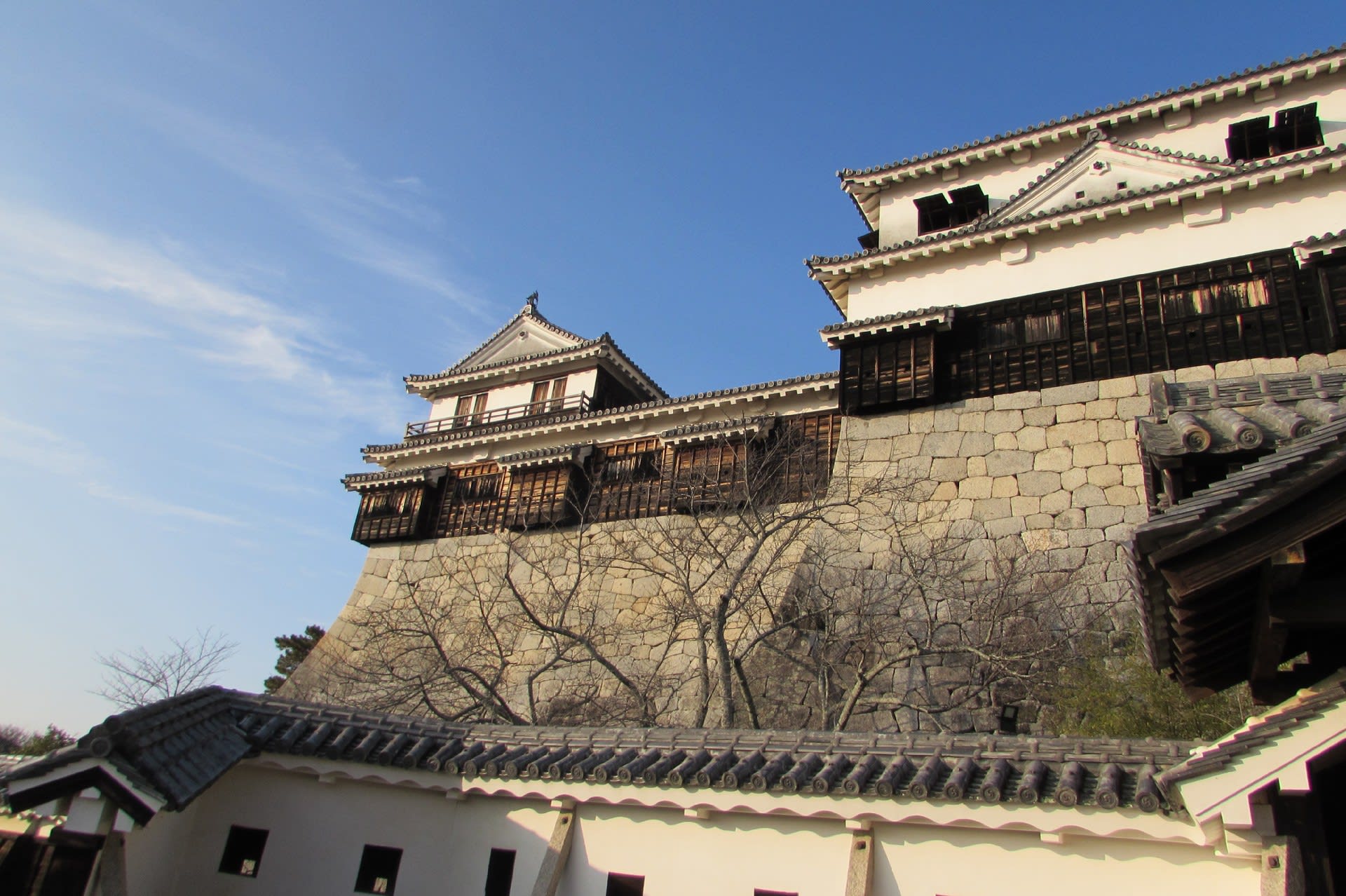

標高132mの勝山山頂に立つ松山城(史跡)は、大天守に複数の小天守が連結する連立式天守をもつ平山城[ひらやまじろ]です。寛永4年(1627)に完成したとされています。乾櫓[いぬいやぐら]、野原櫓、隠門[かくれもん]など築城当時から残るものはすべて重要文化財に指定されています。安政元年(1854)に再建された天守(重要文化財)からは、石鎚山から伊予灘までが一望できます。小雨のため今ひとつでした。

2019年12月24日、再訪問。

松山市丸之内

map

黒門口

槻門跡(けやきもんあと)

松山城二之丸史跡庭園

松山城山樹叢

本丸案内図2019.12.24補正

戸無門、改修中です。

「本丸の大手登城道に設けられた高麗門です。門は、両脇の寄掛柱を石垣にもたせ、脇戸はありません。江戸時代から戸無門の名で呼ばれており、鏡柱に扉を吊る肘壺の痕跡もないので、創建当初から扉を持たなかったものと考えられています。建築年代は明らかではありませんが、寛永から正保年間(1624~1648)の建立になるものと推定されています。また、1800年(寛政12)に建替えられたことを示す棟札が残されています。」

2019.12.24補正

太鼓櫓

2019.12.24補正

巽櫓

松山城築城の説明

太鼓門

2019.12.24補正

井戸、築城時に谷だった場所を埋め立てるのにあわせて、泉を掘り下げ、石を積み上げて造られたと伝えられています。深さは44.2m、水深9mあり、戦前まで釣瓶が備えられ、冷水を飲むことが許されていました。

玉薬土蔵跡

松山城説明板

天守と小天守

「天守は三重三階地下一階の層塔型天守で、黒船来航の翌年落城した江戸時代最後の完全な城郭建築。また、現存12天守の中で、唯一、築城主として瓦には「葵の御紋」が付されている。小天守は、二重櫓、小天守東櫓とも呼ばれ、大手(正面)の二之丸・三之丸方面を監視防衛する重要な位置にある。天守、小天守、隅櫓を渡櫓で互いに結び、武備に徹したこの天守建造物群は、わが国の代表的な連立式天守を備えた城郭と言われている。」

2019.12.24補正

紫竹門2019.12.24補正

「紫竹門は、本丸の大手と搦手を仕切る脇戸付高麗門で、本壇北側にあった中仕切門とあわせ、搦手を固める重要な門です。門の両側には、それぞれ紫竹門東塀と同西塀が接続し、搦手に備えるため北を正面としています。門の前面、小天守下に紫竹が植えられていたことからこの名が付けられ、また扉の上下は堅格子となっており、そこから外を覗き見る工夫がなされています。創建時期はわかりませんが、紫竹門東塀並びに同西塀とともに、1784年(天明4)の落雷で天守とともに焼失し、嘉永年間(1848~1854)に再建されたと考えられています。」

乾門東続櫓2019.12.24補正

「乾門東続櫓は、乾門の東側に設けられた平櫓で、乾門とあわせて、搦手の防備を担っています。乾門とともに、慶長年間(1596~1615)の築城時に、正木城(伊予郡松前町)から移築されたと伝えられています。焼失前には、1768年(明和5)と墨書された棟札、1784年(天明4)頃に修理したと考えられる墨書された棰端の漆喰下地板が見つかっていたことから、幕末までに何回かの修理が行われていたことが分かっていた。」

野原櫓2019.12.24補正

「野原櫓は、本丸の北に配置された二重櫓で、小筒櫓とともに城の北側に対して防衛を担う櫓です。太鼓壁や天井板が張られないことなど簡素で機能的な武装建築の手法が見られます。入母屋造の屋根の上に、物見を載せた望楼型二重櫓で、全国で唯一の現存事例です。望楼型の櫓が発展とて天守が生まれたとする天守望楼起源説を裏付ける資料として注目されています。この櫓は騎馬櫓とも呼ばれ、慶長年間(1596~1615)の築城時に建てられたと伝えられており、城内最古の建造物の一つと考えられています。幕末までに何回かの修理が行われ、その年代を示す資料として墨書された棟札があります。」

艮門東続櫓(うしとらもんひがしつづきやぐら)

「艮門と同東続櫓は、本丸の北東(艮方向)に配置された脇戸付の櫓門と二重櫓で、城の東側の防衛を担っています。また、ここから出撃し、大手や搦手に迫った寄手の背後を急襲するという役割も担っていたと考えられます。創建時期は判りませんが、明治時代に取り壊されたようで、194年(昭和59)3月に復元されました。」

伯爵久松定謨頌徳碑

馬具櫓

松山城からの景色、小雨で残念。

標高132mの勝山山頂に立つ松山城(史跡)は、大天守に複数の小天守が連結する連立式天守をもつ平山城[ひらやまじろ]です。寛永4年(1627)に完成したとされています。乾櫓[いぬいやぐら]、野原櫓、隠門[かくれもん]など築城当時から残るものはすべて重要文化財に指定されています。安政元年(1854)に再建された天守(重要文化財)からは、石鎚山から伊予灘までが一望できます。小雨のため今ひとつでした。

2019年12月24日、再訪問。

松山市丸之内

map

黒門口

槻門跡(けやきもんあと)

松山城二之丸史跡庭園

松山城山樹叢

本丸案内図2019.12.24補正

戸無門、改修中です。

「本丸の大手登城道に設けられた高麗門です。門は、両脇の寄掛柱を石垣にもたせ、脇戸はありません。江戸時代から戸無門の名で呼ばれており、鏡柱に扉を吊る肘壺の痕跡もないので、創建当初から扉を持たなかったものと考えられています。建築年代は明らかではありませんが、寛永から正保年間(1624~1648)の建立になるものと推定されています。また、1800年(寛政12)に建替えられたことを示す棟札が残されています。」

2019.12.24補正

太鼓櫓

2019.12.24補正

巽櫓

松山城築城の説明

太鼓門

2019.12.24補正

井戸、築城時に谷だった場所を埋め立てるのにあわせて、泉を掘り下げ、石を積み上げて造られたと伝えられています。深さは44.2m、水深9mあり、戦前まで釣瓶が備えられ、冷水を飲むことが許されていました。

玉薬土蔵跡

松山城説明板

天守と小天守

「天守は三重三階地下一階の層塔型天守で、黒船来航の翌年落城した江戸時代最後の完全な城郭建築。また、現存12天守の中で、唯一、築城主として瓦には「葵の御紋」が付されている。小天守は、二重櫓、小天守東櫓とも呼ばれ、大手(正面)の二之丸・三之丸方面を監視防衛する重要な位置にある。天守、小天守、隅櫓を渡櫓で互いに結び、武備に徹したこの天守建造物群は、わが国の代表的な連立式天守を備えた城郭と言われている。」

2019.12.24補正

紫竹門2019.12.24補正

「紫竹門は、本丸の大手と搦手を仕切る脇戸付高麗門で、本壇北側にあった中仕切門とあわせ、搦手を固める重要な門です。門の両側には、それぞれ紫竹門東塀と同西塀が接続し、搦手に備えるため北を正面としています。門の前面、小天守下に紫竹が植えられていたことからこの名が付けられ、また扉の上下は堅格子となっており、そこから外を覗き見る工夫がなされています。創建時期はわかりませんが、紫竹門東塀並びに同西塀とともに、1784年(天明4)の落雷で天守とともに焼失し、嘉永年間(1848~1854)に再建されたと考えられています。」

乾門東続櫓2019.12.24補正

「乾門東続櫓は、乾門の東側に設けられた平櫓で、乾門とあわせて、搦手の防備を担っています。乾門とともに、慶長年間(1596~1615)の築城時に、正木城(伊予郡松前町)から移築されたと伝えられています。焼失前には、1768年(明和5)と墨書された棟札、1784年(天明4)頃に修理したと考えられる墨書された棰端の漆喰下地板が見つかっていたことから、幕末までに何回かの修理が行われていたことが分かっていた。」

野原櫓2019.12.24補正

「野原櫓は、本丸の北に配置された二重櫓で、小筒櫓とともに城の北側に対して防衛を担う櫓です。太鼓壁や天井板が張られないことなど簡素で機能的な武装建築の手法が見られます。入母屋造の屋根の上に、物見を載せた望楼型二重櫓で、全国で唯一の現存事例です。望楼型の櫓が発展とて天守が生まれたとする天守望楼起源説を裏付ける資料として注目されています。この櫓は騎馬櫓とも呼ばれ、慶長年間(1596~1615)の築城時に建てられたと伝えられており、城内最古の建造物の一つと考えられています。幕末までに何回かの修理が行われ、その年代を示す資料として墨書された棟札があります。」

艮門東続櫓(うしとらもんひがしつづきやぐら)

「艮門と同東続櫓は、本丸の北東(艮方向)に配置された脇戸付の櫓門と二重櫓で、城の東側の防衛を担っています。また、ここから出撃し、大手や搦手に迫った寄手の背後を急襲するという役割も担っていたと考えられます。創建時期は判りませんが、明治時代に取り壊されたようで、194年(昭和59)3月に復元されました。」

伯爵久松定謨頌徳碑

馬具櫓

松山城からの景色、小雨で残念。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます