2018年5月23日、愛知観光で岡崎市の滝山寺にお参りしました。

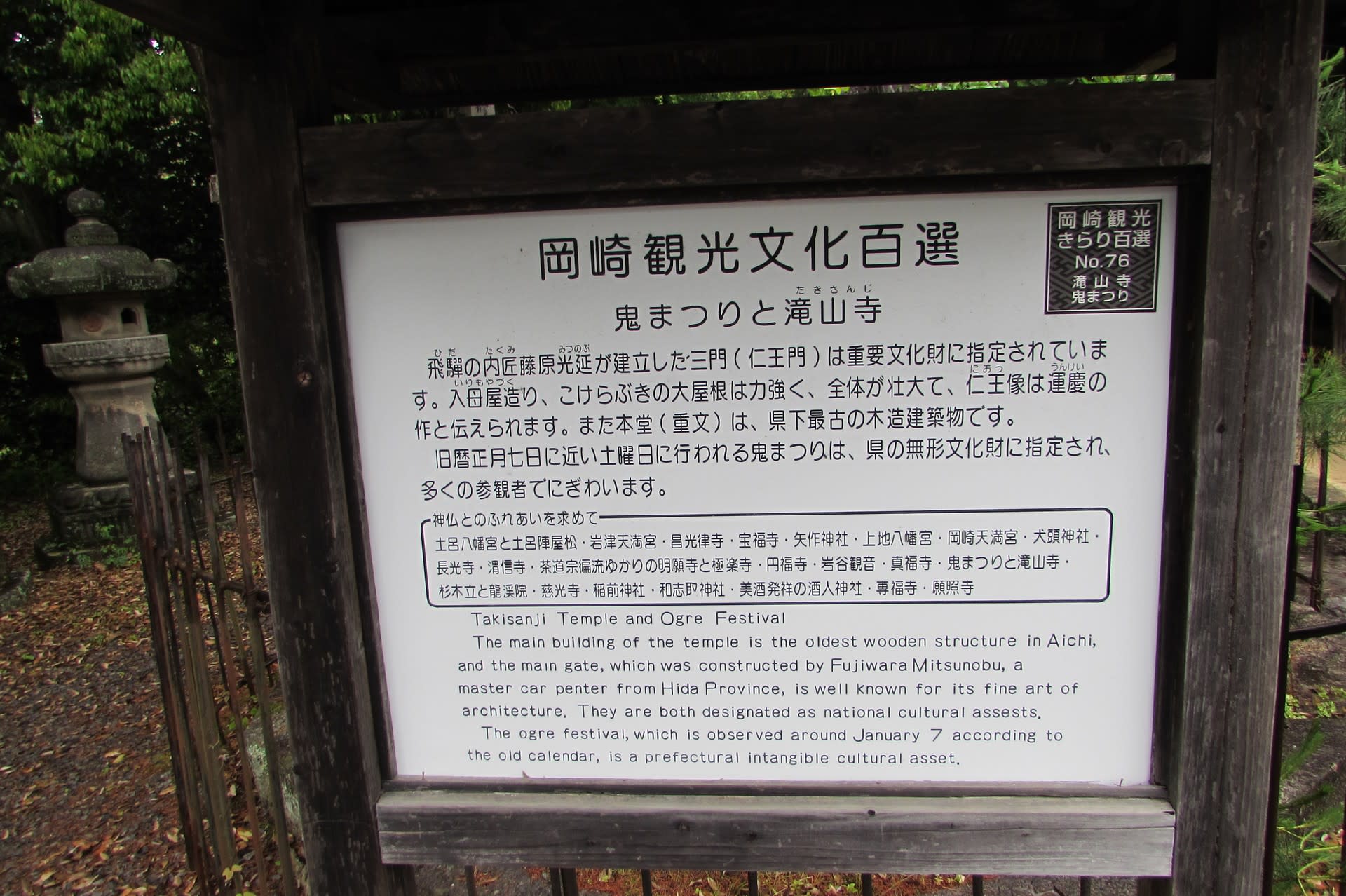

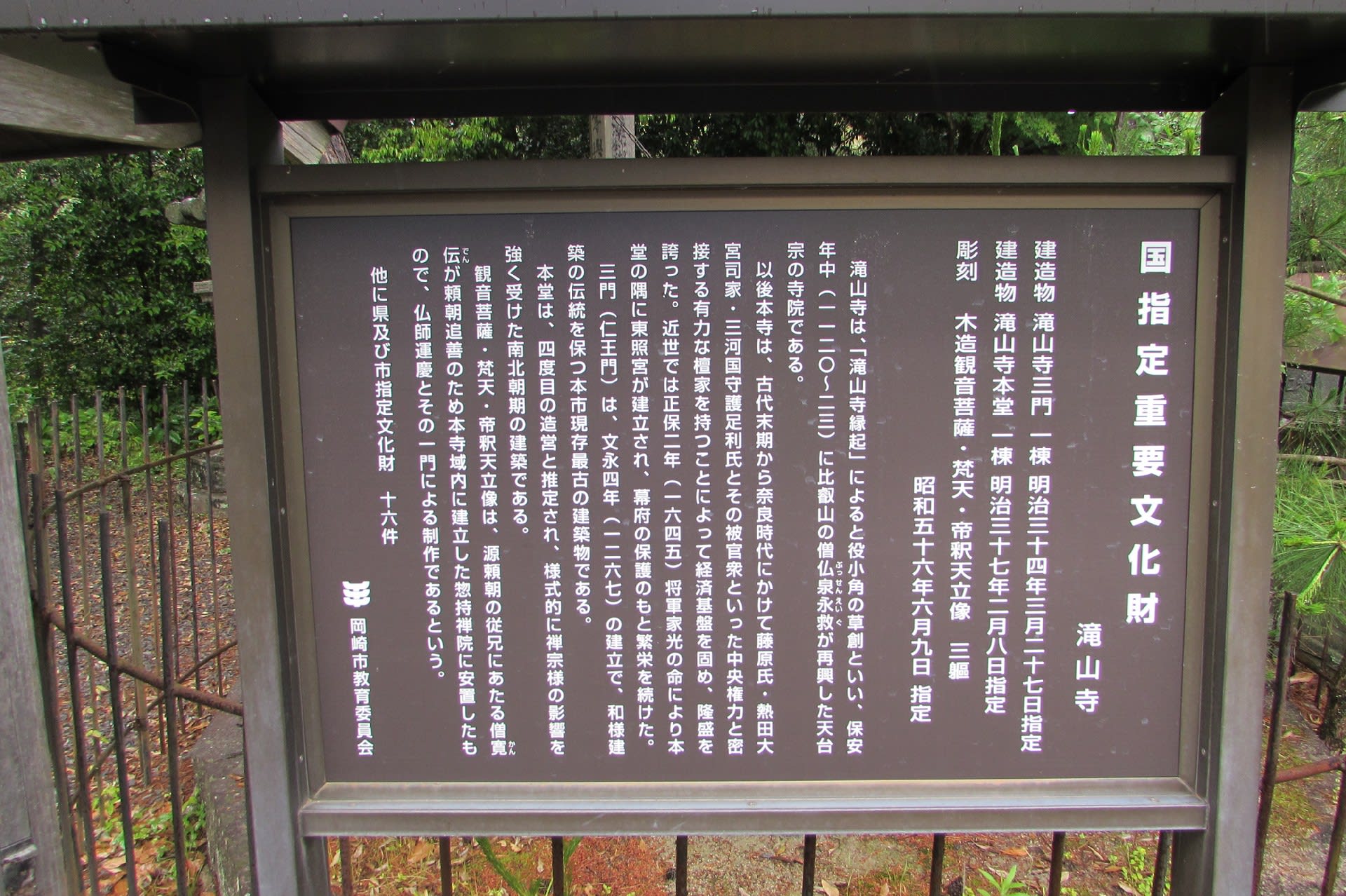

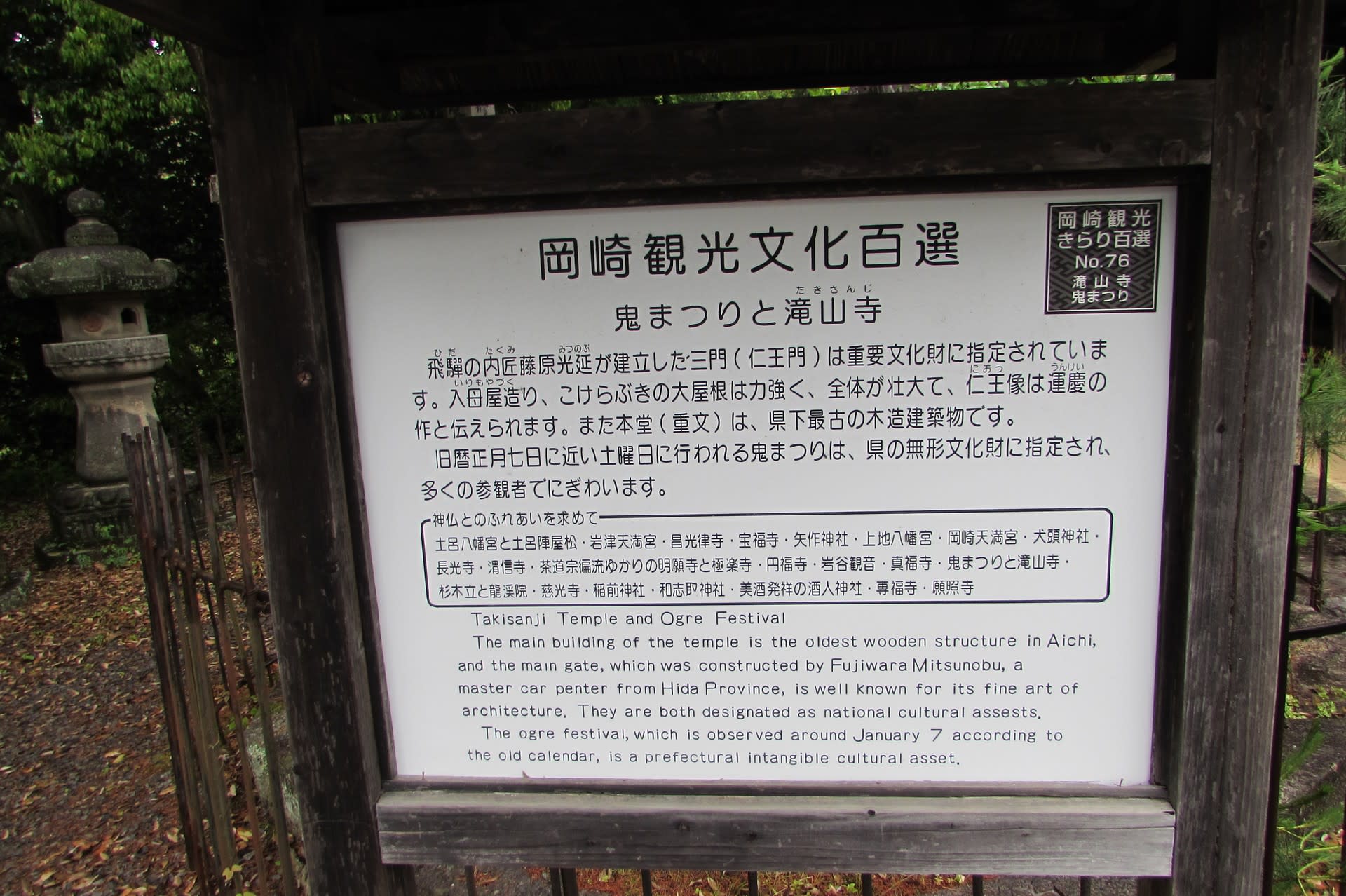

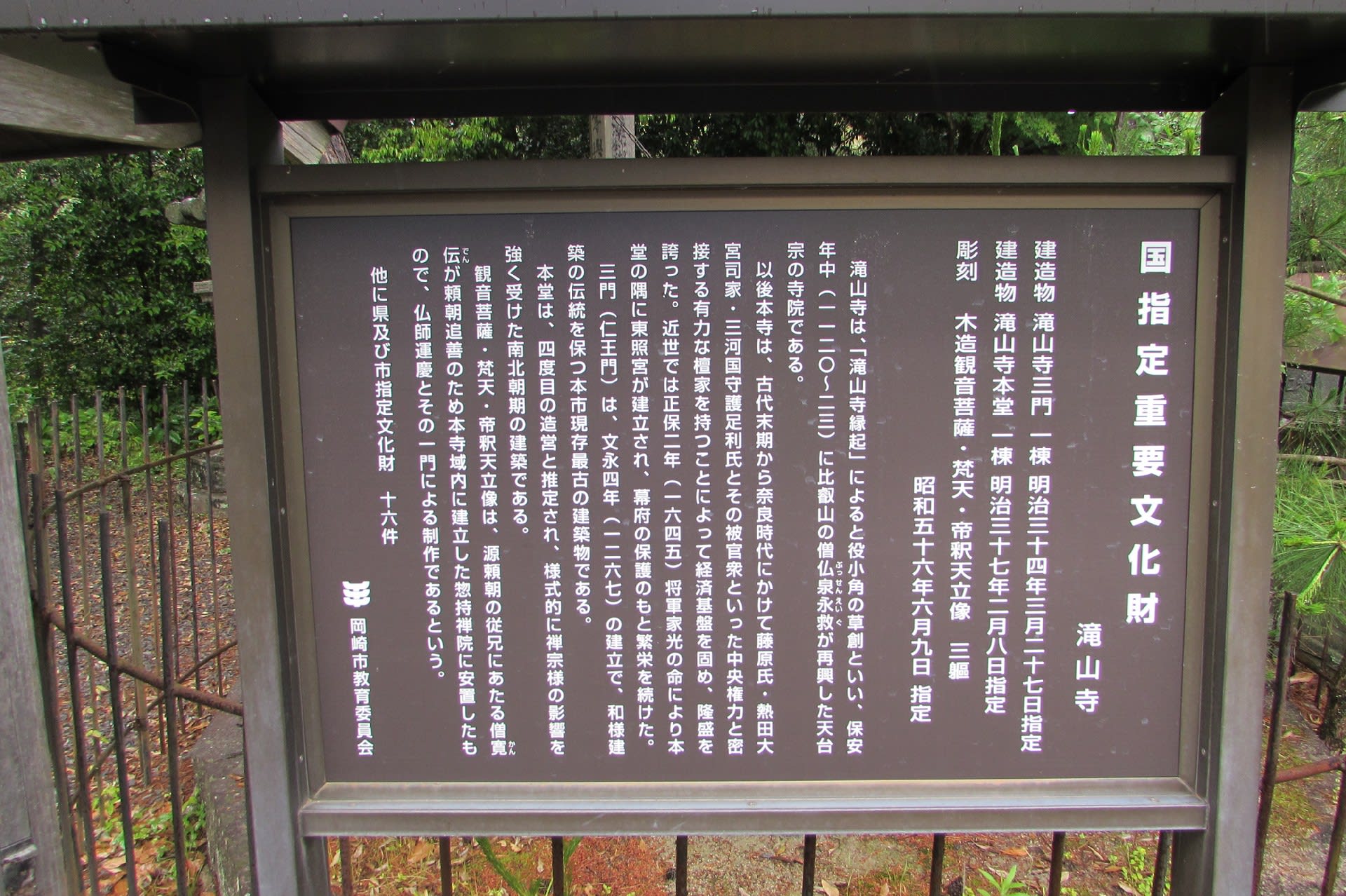

説明会より「縁起による役小角の草創といい、保安年中(1120~23)に比叡山の僧仏泉永救が再興した天台宗の寺院である。以降本寺は、古代末期から奈良時代にかけて藤原氏・熱田大宮司家・三河国守護足利氏とその被官衆といった中央集権と密接する有力な檀家を持つことによって経済基盤を固め、隆盛を誇った。近世では正保2年(1645)将軍家光の命により本堂の隅に東照宮が建立され、幕府に保護のもと繁栄を続けた。三門(仁王門)は、文永4年(1267)の建立で、和様建築の伝統を保つ本市現存最古の建築物である。本堂は、4度目の造営と推定され、様式的に禅宗様の影響を強く受けた南北朝期の建築である。観音菩薩・梵天・帝釈天立像は、源頼朝の従兄にあたる僧寛伝が頼朝追善のため本寺境内に建立した惣持禅院に安置したもので、仏師運慶とその一門による制作であるという。」

愛知県岡崎市滝町山籠107

map

三門(重要文化財)

「室町前期の文永4年(1267)建築、三間一戸楼門、入母屋造、こけら葺。斗組は下層三手先、上層尾垂木三手先の典型的な中世楼門で、ほとんど純和様で造られ、、わずかに上層部頭貫木鼻に天竺様の影響が認められる。楼上の扁額は文永12年(1275)正三位藤原朝臣経朝の書。工事にあたり飛騨権守藤原光延が垂木を逆さに打ったのを恥じて自殺したとの伝承があり、正面左手の塚はその墓という。」

参道

宝物館

大クロガネモチ(岡崎市ふるさと景観資産)

鐘楼

本堂(重要文化財)

「室町前期(1333~1392)建築、桁行五間、梁間五間、一重、寄棟造、檜皮葺」

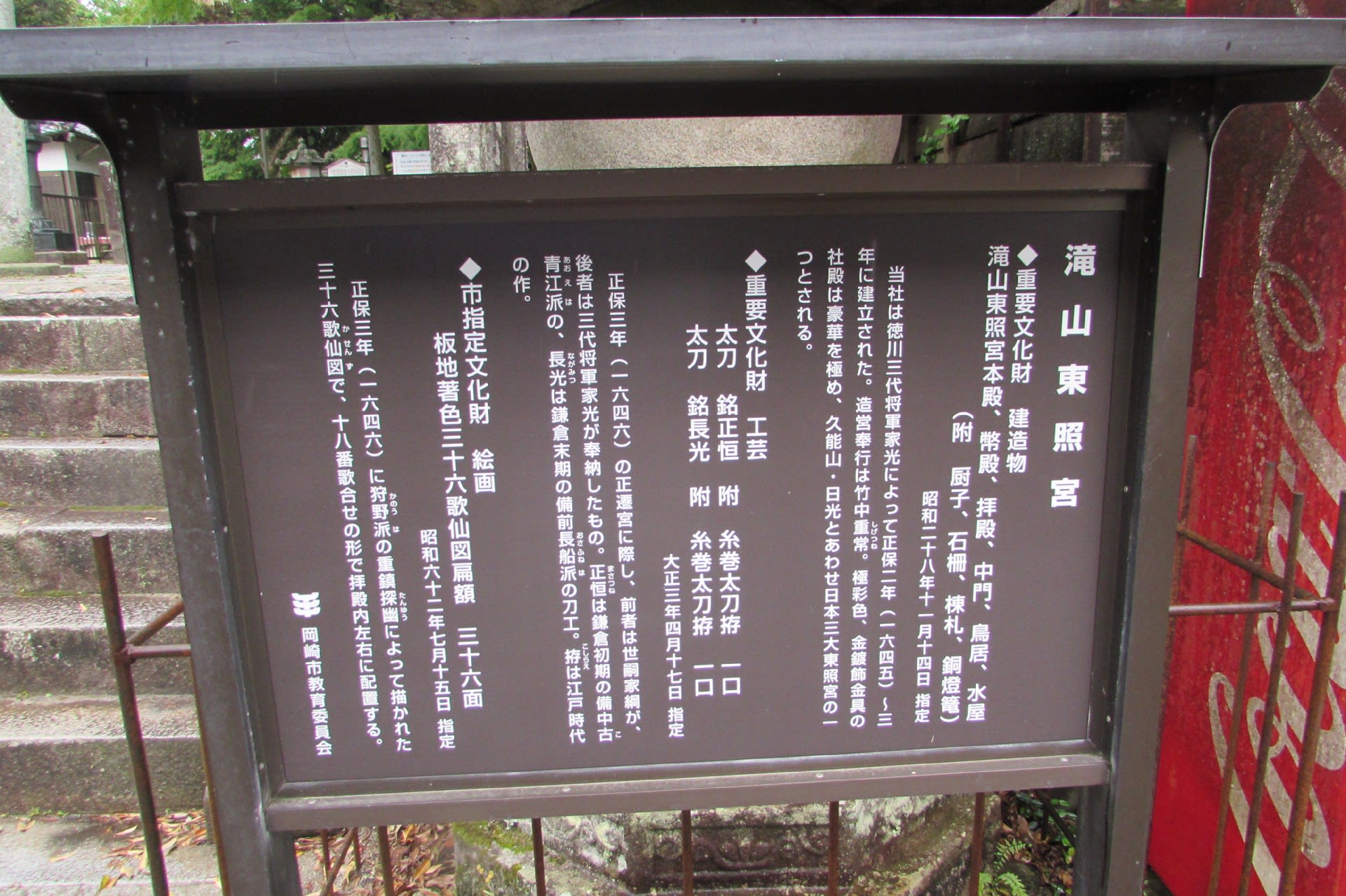

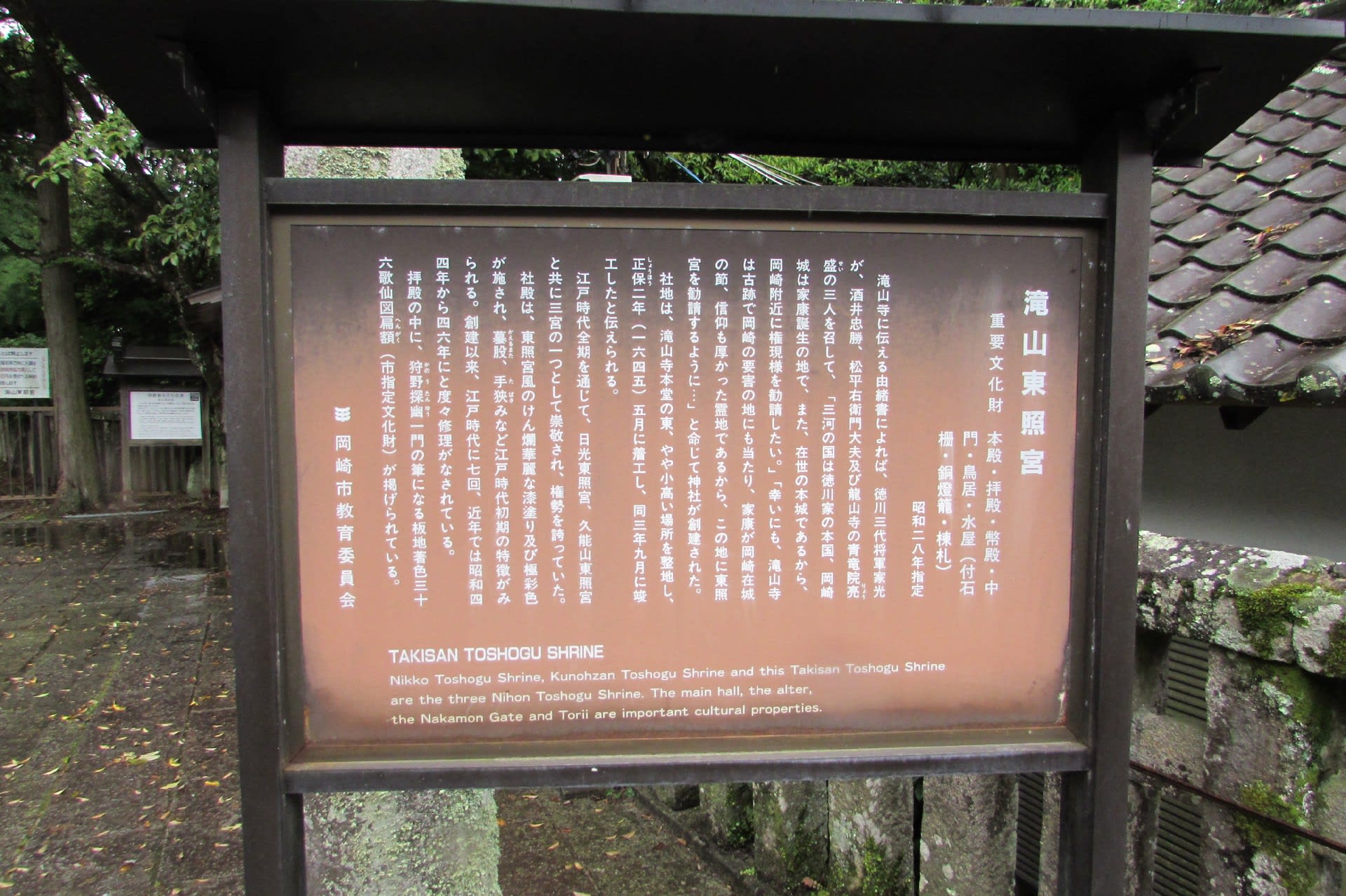

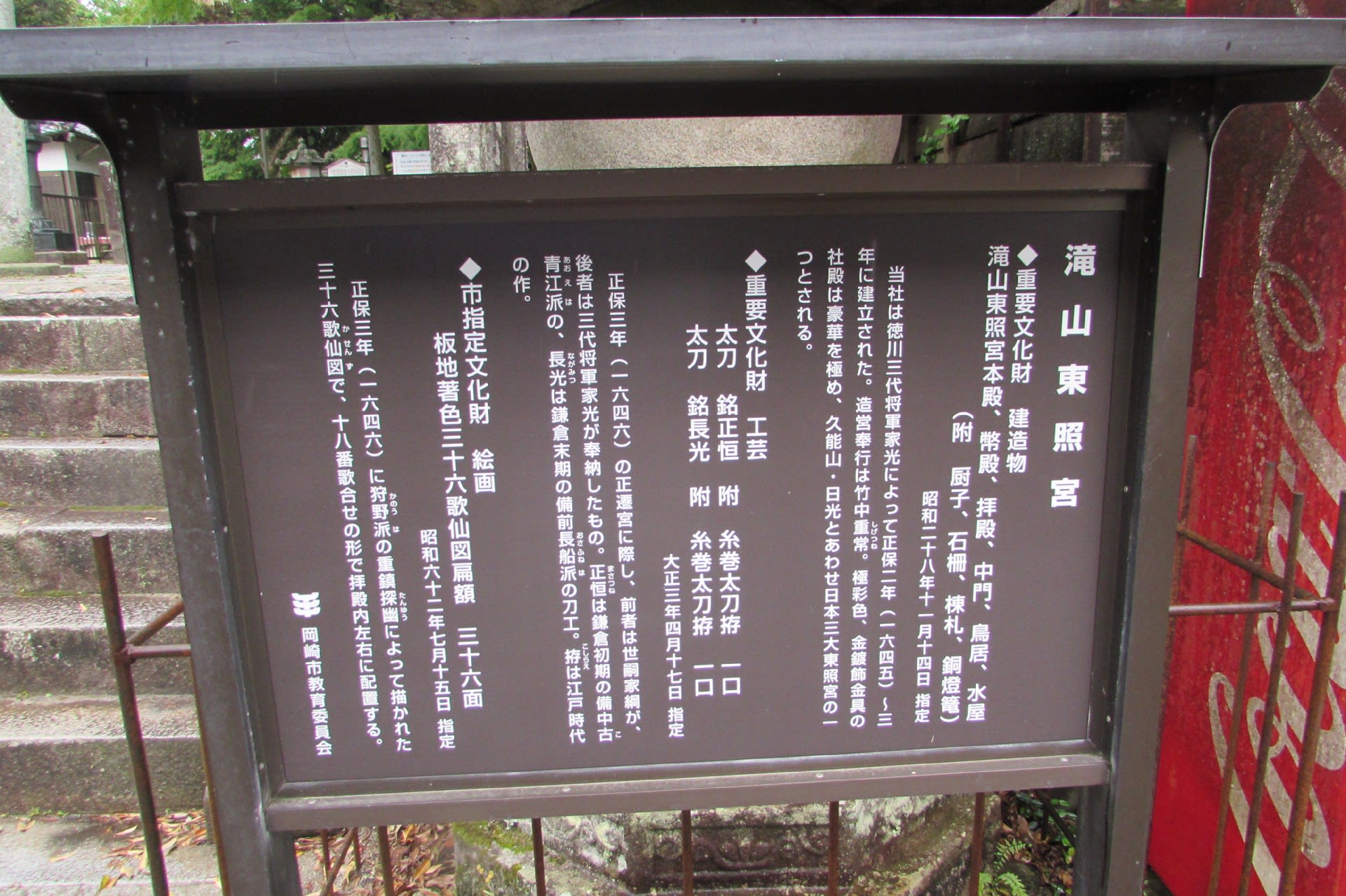

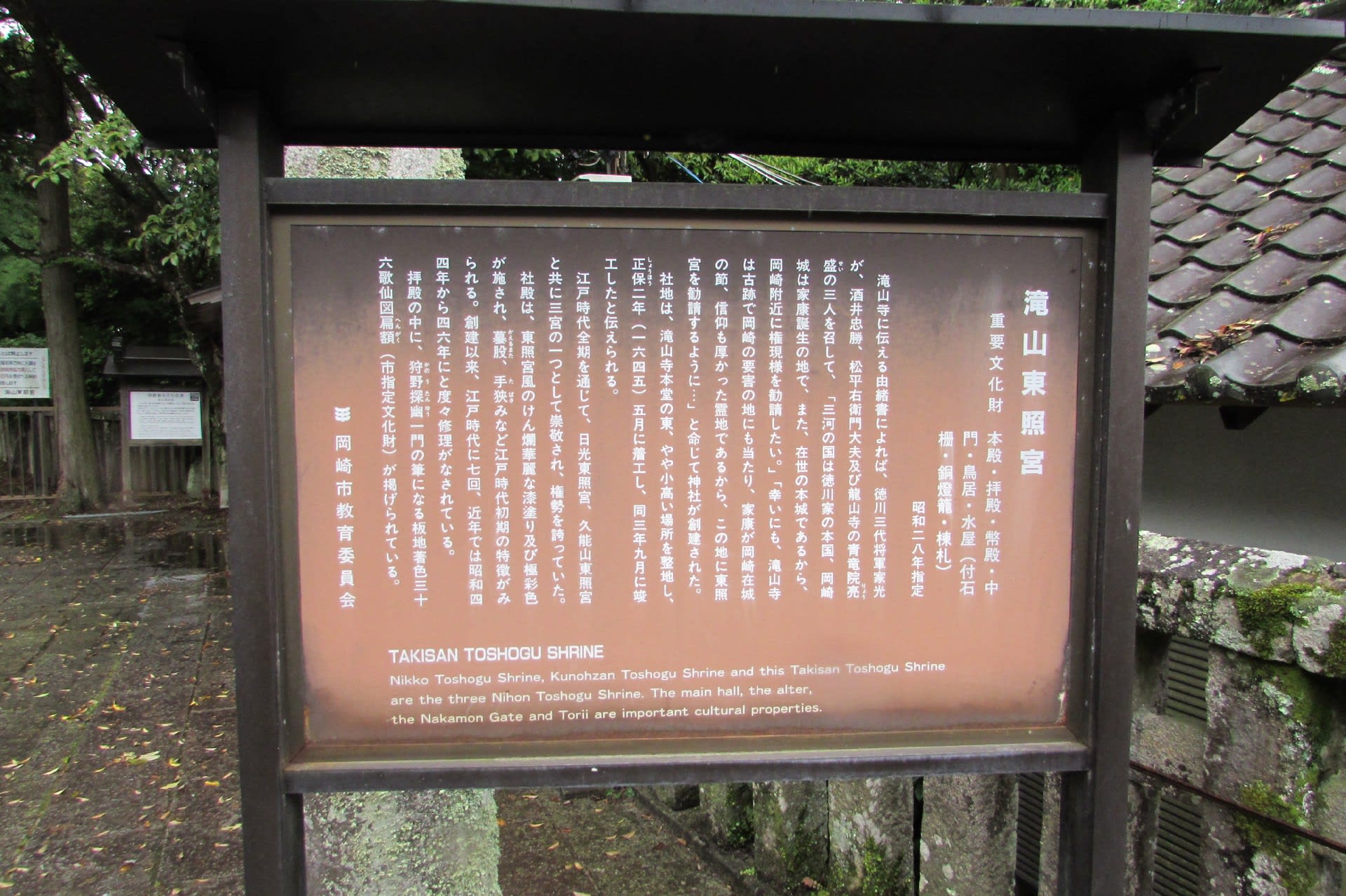

滝山東照宮

「当社は徳川三代将軍家光によって正保2年(1645)~3年に建立された。造営奉行は竹中重常。極彩色、金鍍装飾金具の社殿は豪華を極め、久能山・日光とあわせて日本三大東照宮の一つとされる。」

鳥居(重要文化財)

「江戸前期の正保3年(1646)築造、石造明神鳥居。」

水屋(重要文化財)

「桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、銅板葺、水盤を含む。」

拝殿、幣殿(重要文化財)

「拝殿 桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、向拝一間、銅瓦葺。幣殿 桁行二間、梁間一間、一重、背面切妻造、前面拝殿に接続、銅瓦葺。」

中門(重要文化財)と本殿(重要文化財)

「中門は、一間一戸平唐門、銅板葺。本殿は、桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、向拝一間、銅板葺。」

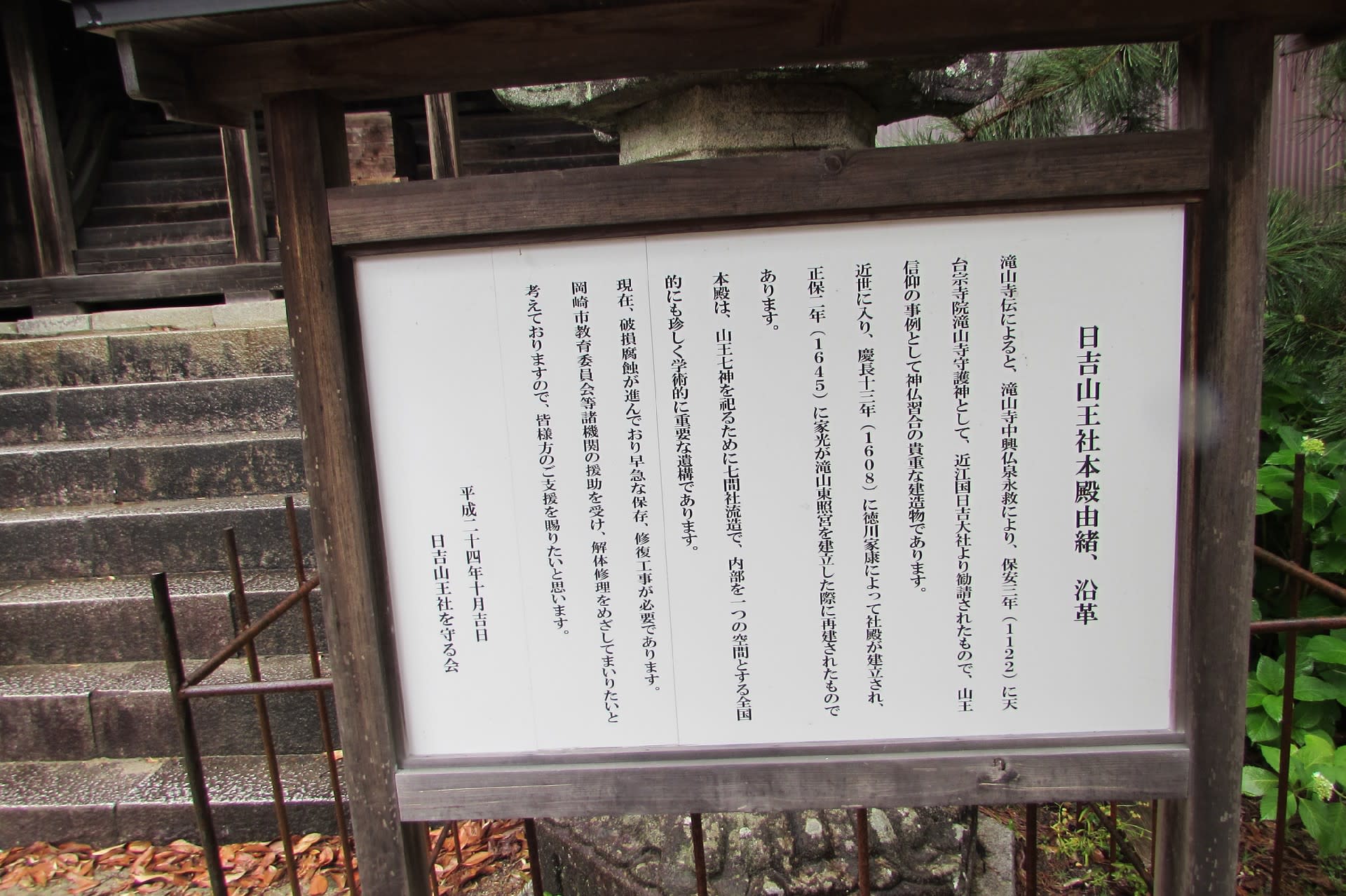

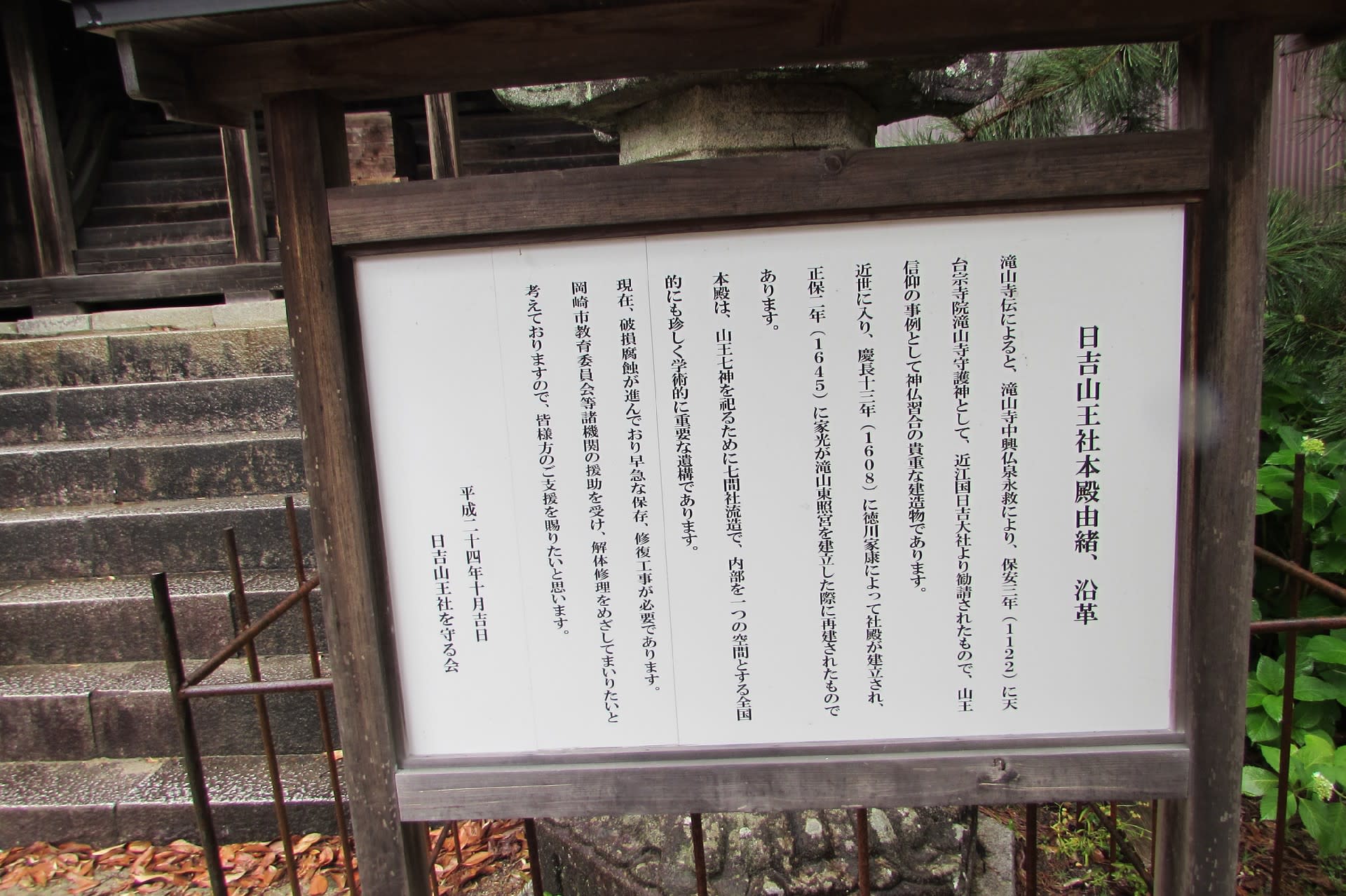

日吉山王社本殿

「滝山寺伝記によると、滝山寺中興仏泉永救により、保安3年(1122)に天台宗寺院滝山寺守護神として、近江国日吉大社より勧請されたもので、山王信仰の事例として神仏習合の貴重な建造物であります。近世に入り、慶長13年(1608)に徳川家康によって社殿が建立され、正保2年(1645)に家光が滝山東照宮を建立した際に再建されたものであります。本殿は、山王七神を祀るために七間流造で、内部を一つの空間とする全国的にも珍しく学術的に重要な遺構であります。」

説明会より「縁起による役小角の草創といい、保安年中(1120~23)に比叡山の僧仏泉永救が再興した天台宗の寺院である。以降本寺は、古代末期から奈良時代にかけて藤原氏・熱田大宮司家・三河国守護足利氏とその被官衆といった中央集権と密接する有力な檀家を持つことによって経済基盤を固め、隆盛を誇った。近世では正保2年(1645)将軍家光の命により本堂の隅に東照宮が建立され、幕府に保護のもと繁栄を続けた。三門(仁王門)は、文永4年(1267)の建立で、和様建築の伝統を保つ本市現存最古の建築物である。本堂は、4度目の造営と推定され、様式的に禅宗様の影響を強く受けた南北朝期の建築である。観音菩薩・梵天・帝釈天立像は、源頼朝の従兄にあたる僧寛伝が頼朝追善のため本寺境内に建立した惣持禅院に安置したもので、仏師運慶とその一門による制作であるという。」

愛知県岡崎市滝町山籠107

map

三門(重要文化財)

「室町前期の文永4年(1267)建築、三間一戸楼門、入母屋造、こけら葺。斗組は下層三手先、上層尾垂木三手先の典型的な中世楼門で、ほとんど純和様で造られ、、わずかに上層部頭貫木鼻に天竺様の影響が認められる。楼上の扁額は文永12年(1275)正三位藤原朝臣経朝の書。工事にあたり飛騨権守藤原光延が垂木を逆さに打ったのを恥じて自殺したとの伝承があり、正面左手の塚はその墓という。」

参道

宝物館

大クロガネモチ(岡崎市ふるさと景観資産)

鐘楼

本堂(重要文化財)

「室町前期(1333~1392)建築、桁行五間、梁間五間、一重、寄棟造、檜皮葺」

滝山東照宮

「当社は徳川三代将軍家光によって正保2年(1645)~3年に建立された。造営奉行は竹中重常。極彩色、金鍍装飾金具の社殿は豪華を極め、久能山・日光とあわせて日本三大東照宮の一つとされる。」

鳥居(重要文化財)

「江戸前期の正保3年(1646)築造、石造明神鳥居。」

水屋(重要文化財)

「桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、銅板葺、水盤を含む。」

拝殿、幣殿(重要文化財)

「拝殿 桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、向拝一間、銅瓦葺。幣殿 桁行二間、梁間一間、一重、背面切妻造、前面拝殿に接続、銅瓦葺。」

中門(重要文化財)と本殿(重要文化財)

「中門は、一間一戸平唐門、銅板葺。本殿は、桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、向拝一間、銅板葺。」

日吉山王社本殿

「滝山寺伝記によると、滝山寺中興仏泉永救により、保安3年(1122)に天台宗寺院滝山寺守護神として、近江国日吉大社より勧請されたもので、山王信仰の事例として神仏習合の貴重な建造物であります。近世に入り、慶長13年(1608)に徳川家康によって社殿が建立され、正保2年(1645)に家光が滝山東照宮を建立した際に再建されたものであります。本殿は、山王七神を祀るために七間流造で、内部を一つの空間とする全国的にも珍しく学術的に重要な遺構であります。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます