2016年9月7日、九州旅行3泊4日の最終日に別府鉄輪温泉のおにやまホテルに宿泊し、町並みを散策しました。

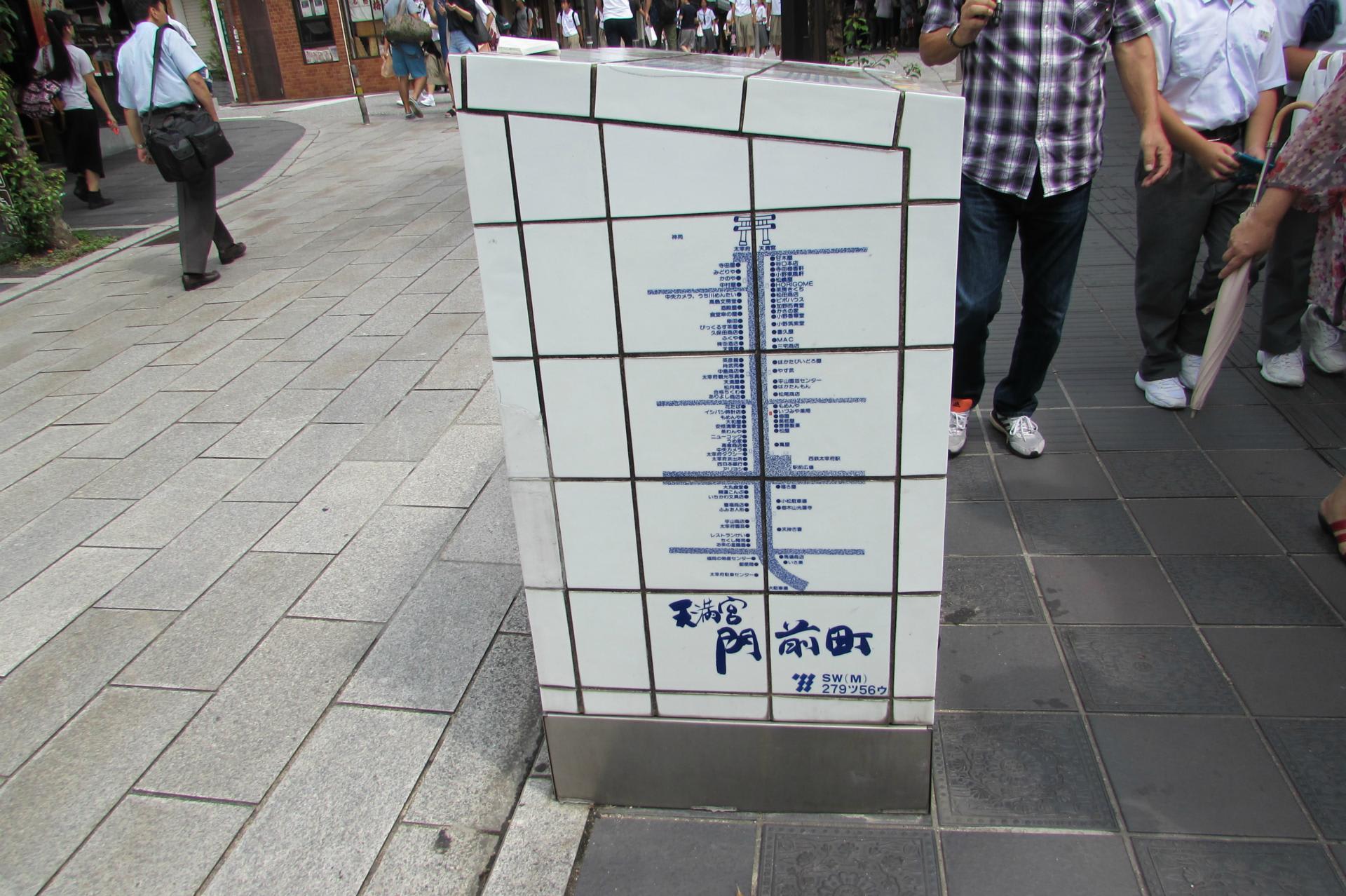

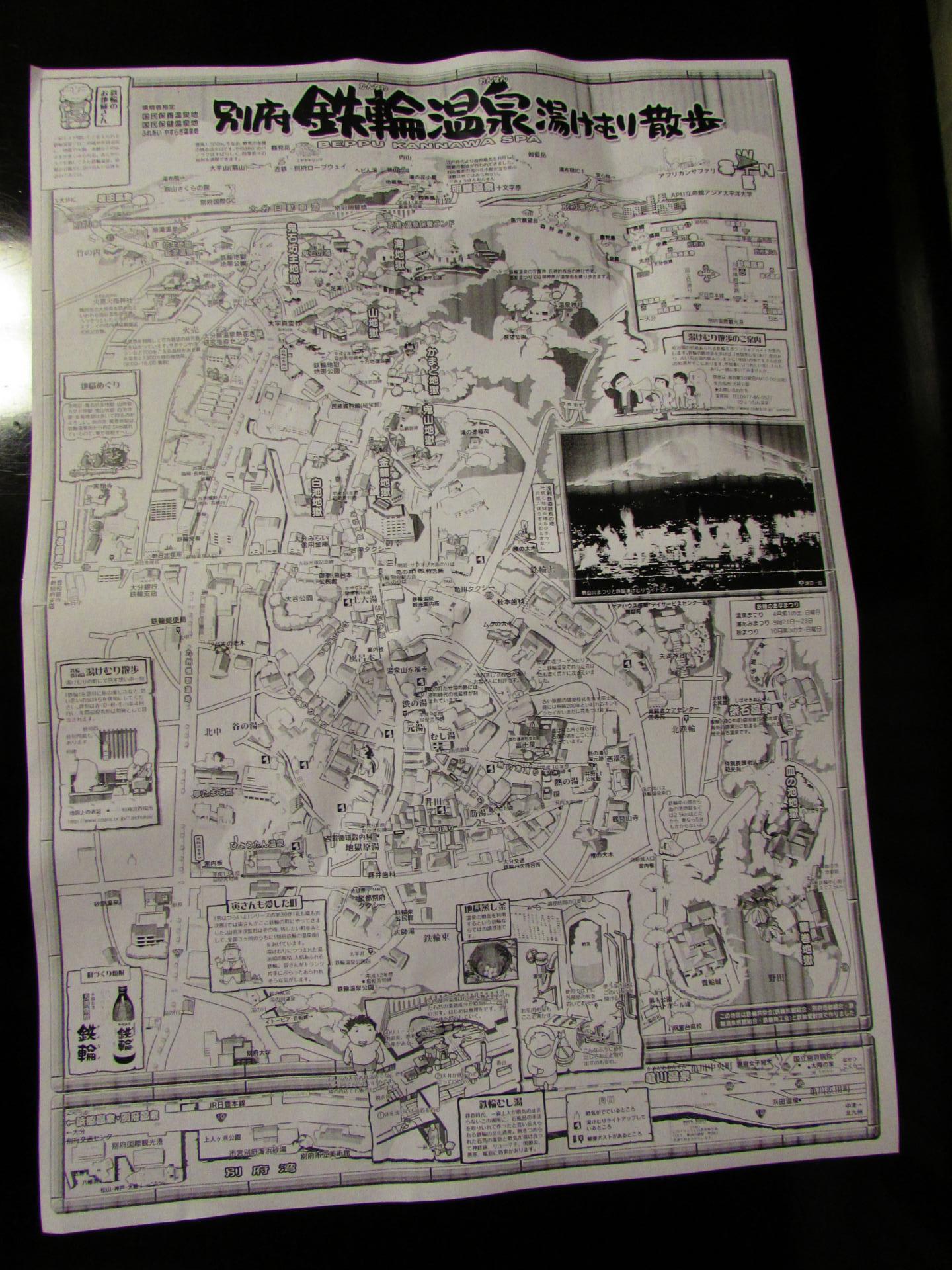

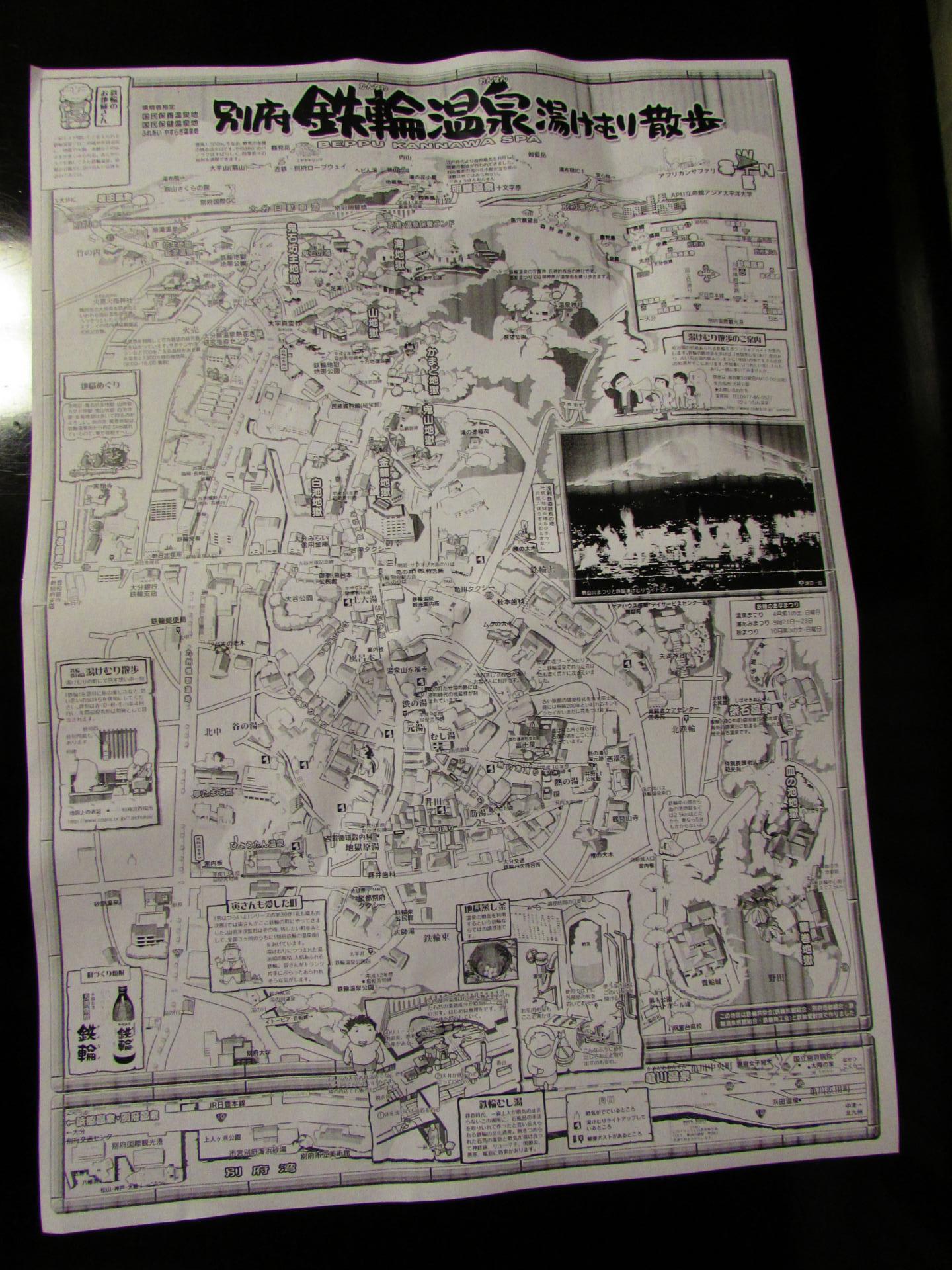

散策マップ

ホテルを出て少し散策します。

白池地獄

別府観光マップ

郭沫若先生の詩碑について

八仙人彫刻像

かまど地獄

「昔、氏神竃門八幡宮の大祭に地獄の噴気で御供飯を炊いた習わしがあったところから名づけられました。猛烈な噴気と共に高熱温泉を出しています。泉温90度。」

鬼山地獄

『鬼山という地名に由来します。別名「ワニ地獄」の名で親しまれています。大正12年に日本で初めて温泉熱を利用したワニの飼育を始め、約70頭のワニを飼育しています。泉温99.1度。』

白池地獄

「噴出時は無色透明の熱湯ですが池に落ち、温度と圧力の低下により自然に青白色を呈してきます。園内では温泉熱を利用して、各種の大型熱帯魚を飼育しています。泉温95度。含むホウ酸食塩泉。」

マップ

山地獄

おにやまホテルを中心として周囲に5つの地獄がありました。全てゲートで1箇所400円の入館料がいります。亀山駅近くに血の池地獄と龍巻地獄があります。7箇所の地獄めぐりの共通券が2000円です。

『"地獄"の名称由来は、ここ鉄輪・亀川の地獄地帯は、千年以上も昔より噴気・熱泥・熱湯などが噴出していたことが「豊後風土記」に記せられ、近寄ることもできない、忌み嫌われた土地であったといわれています。そんなところから、人々より、「地獄」と称せられるようになりました。今でも鉄輪では、温泉噴出口を「地獄」とよんでいます。』

今回は時間の制約もあり海地獄だけ行きました。

海地獄

『神秘的な涼しげなコバルトブルーの池・・・じっと見ていると海のようですが、実は98度もあるのです。今から1200年前に鶴見岳の爆発によってできました。豊後風土記にいうところの「玖倍理の湯」にあたります。』

蓮の池

海地獄

白龍稲荷神社

少し上から見たところ

噴気だらけです。

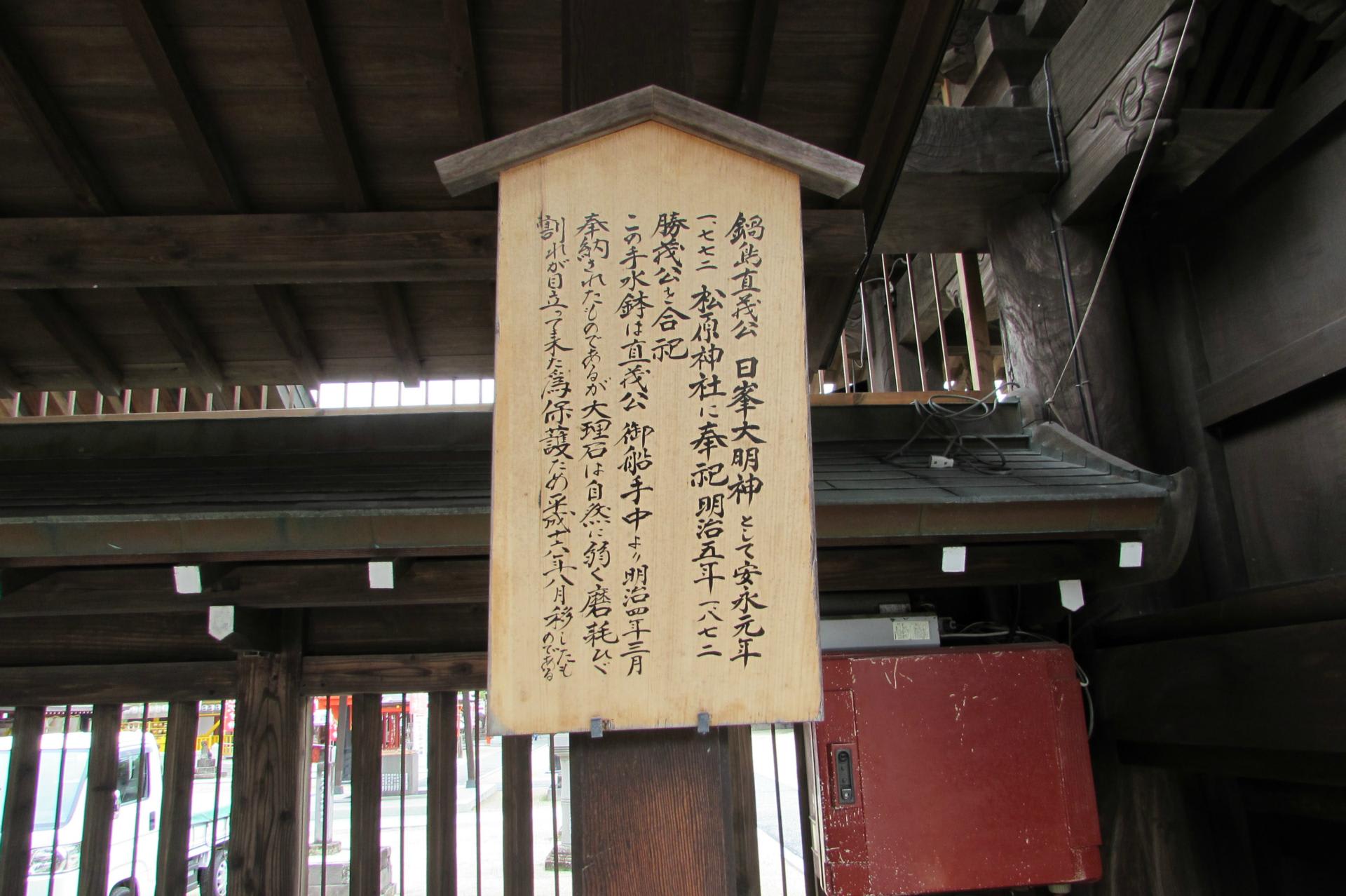

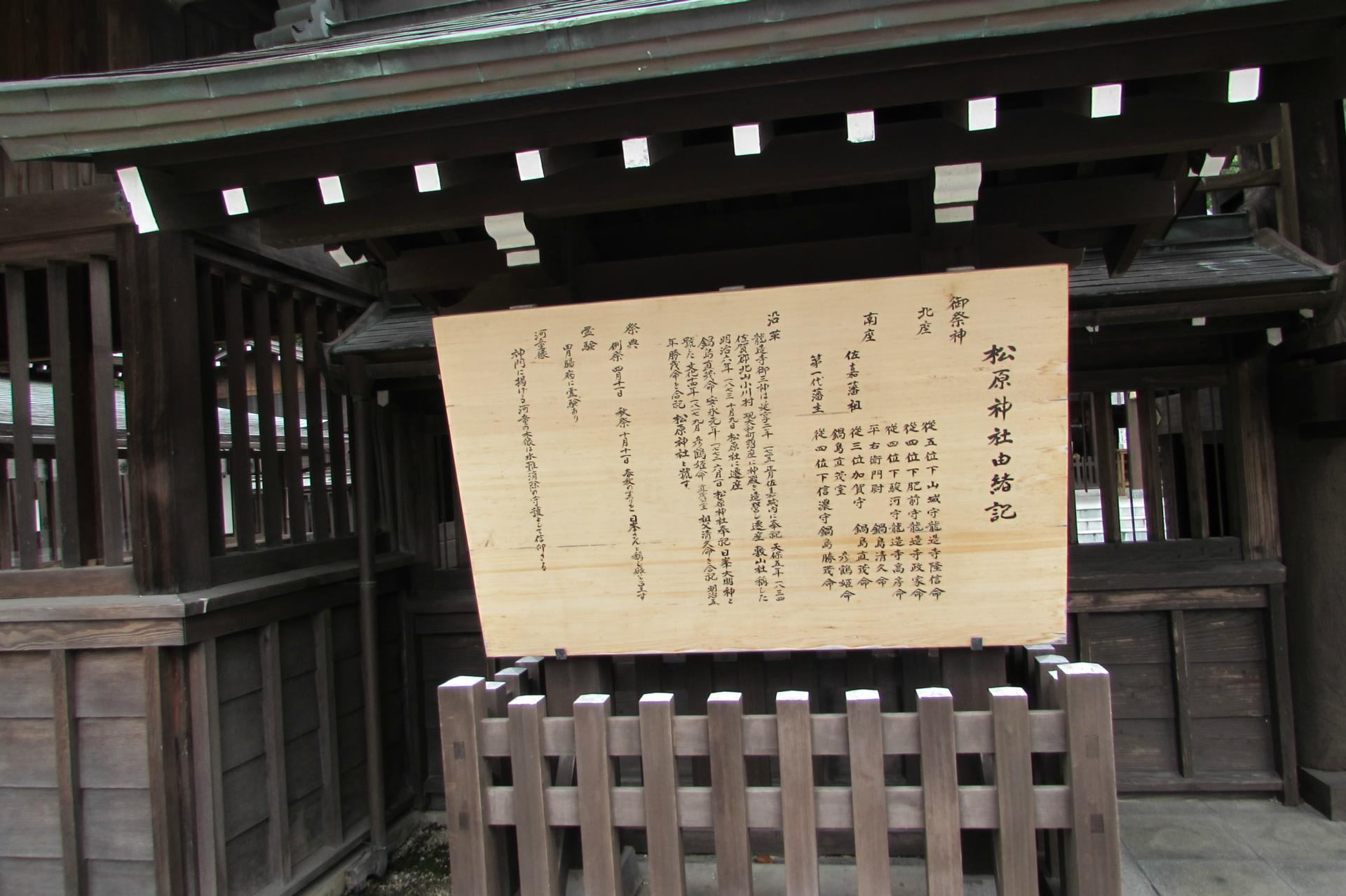

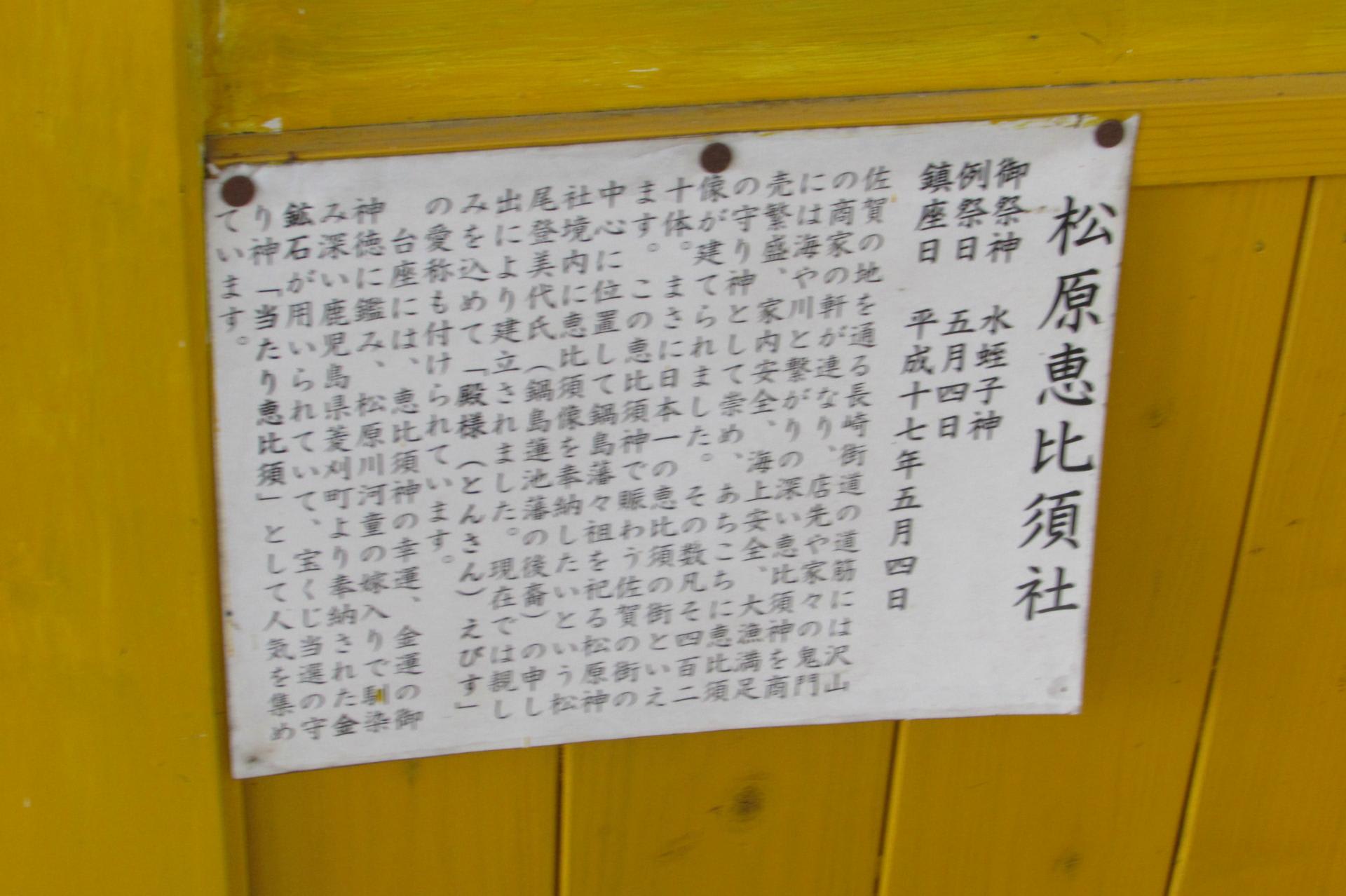

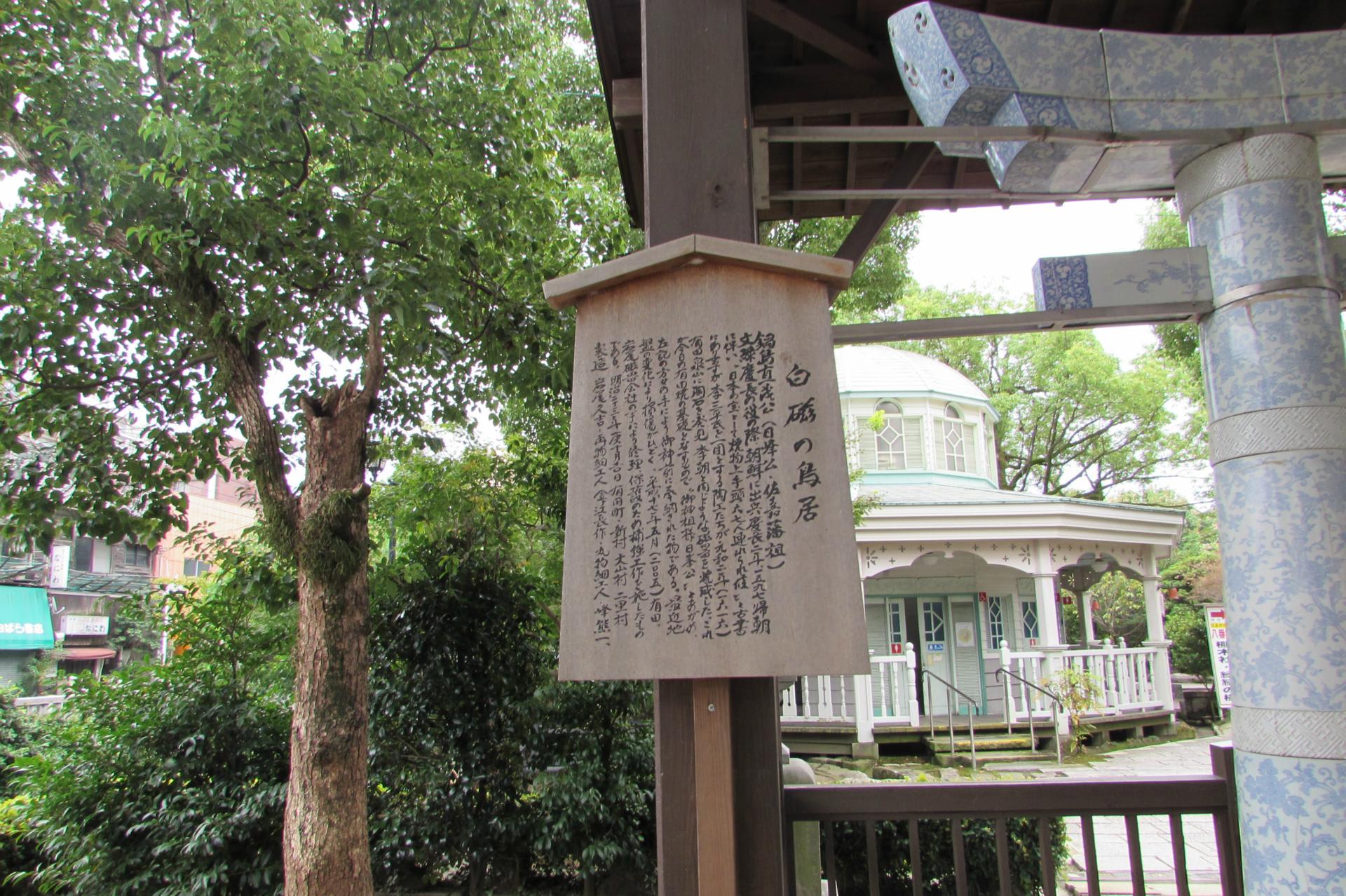

記念碑

売店

温室

赤池

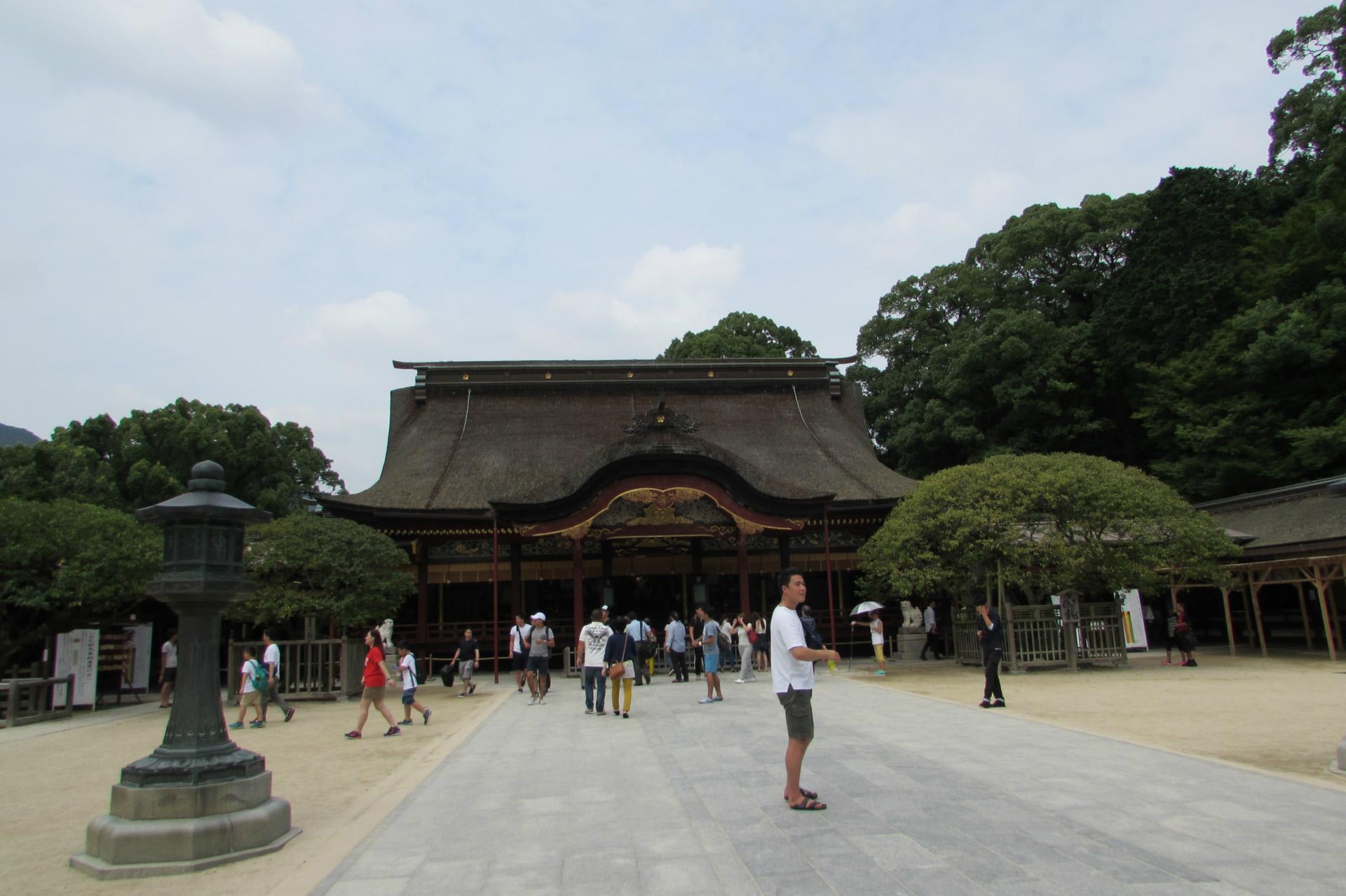

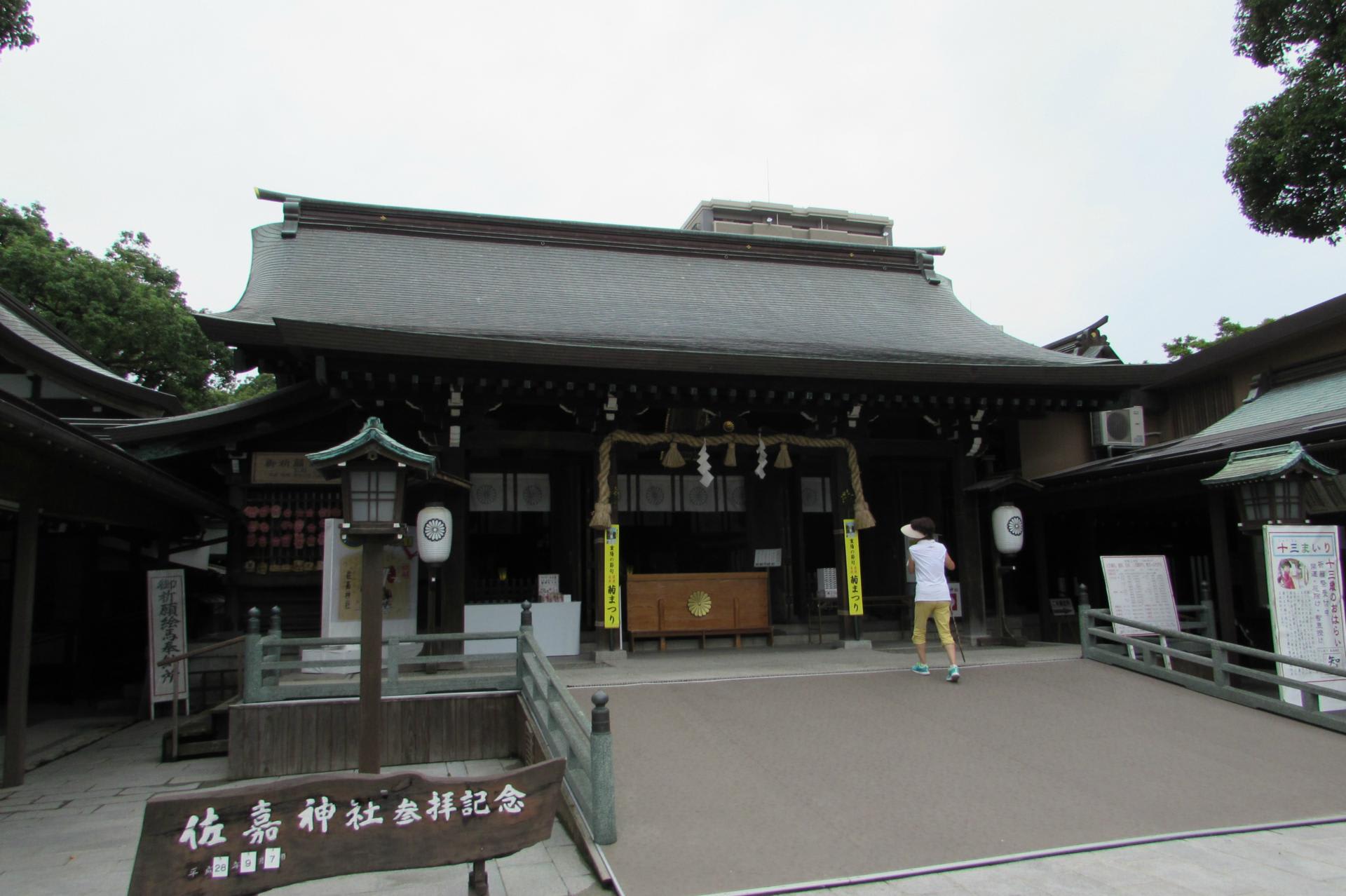

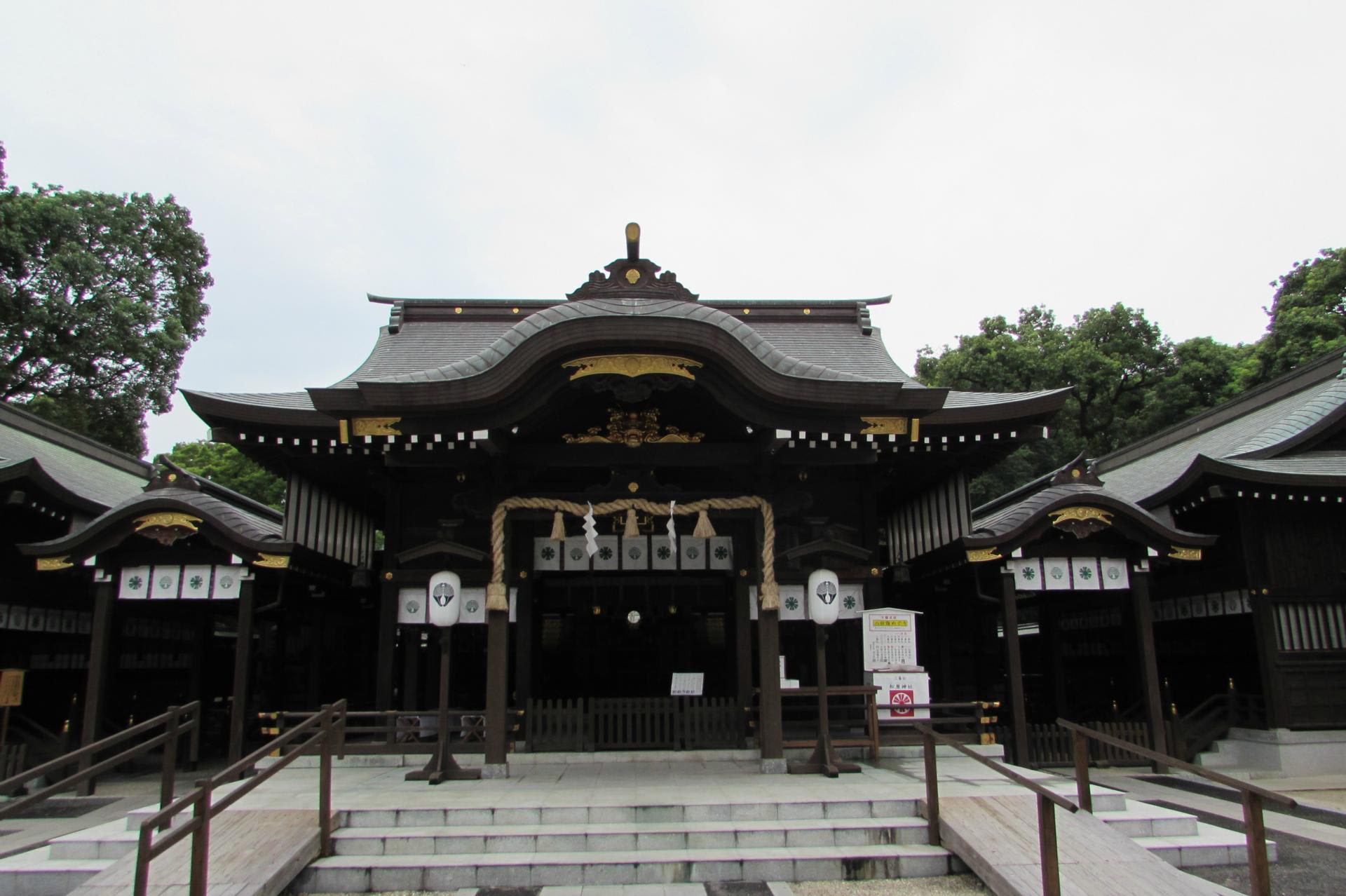

お疲れ様でした。この後、大分の寺院と神社、中津、福岡の小倉を観光し新門司に向かいます。

散策マップ

ホテルを出て少し散策します。

白池地獄

別府観光マップ

郭沫若先生の詩碑について

八仙人彫刻像

かまど地獄

「昔、氏神竃門八幡宮の大祭に地獄の噴気で御供飯を炊いた習わしがあったところから名づけられました。猛烈な噴気と共に高熱温泉を出しています。泉温90度。」

鬼山地獄

『鬼山という地名に由来します。別名「ワニ地獄」の名で親しまれています。大正12年に日本で初めて温泉熱を利用したワニの飼育を始め、約70頭のワニを飼育しています。泉温99.1度。』

白池地獄

「噴出時は無色透明の熱湯ですが池に落ち、温度と圧力の低下により自然に青白色を呈してきます。園内では温泉熱を利用して、各種の大型熱帯魚を飼育しています。泉温95度。含むホウ酸食塩泉。」

マップ

山地獄

おにやまホテルを中心として周囲に5つの地獄がありました。全てゲートで1箇所400円の入館料がいります。亀山駅近くに血の池地獄と龍巻地獄があります。7箇所の地獄めぐりの共通券が2000円です。

『"地獄"の名称由来は、ここ鉄輪・亀川の地獄地帯は、千年以上も昔より噴気・熱泥・熱湯などが噴出していたことが「豊後風土記」に記せられ、近寄ることもできない、忌み嫌われた土地であったといわれています。そんなところから、人々より、「地獄」と称せられるようになりました。今でも鉄輪では、温泉噴出口を「地獄」とよんでいます。』

今回は時間の制約もあり海地獄だけ行きました。

海地獄

『神秘的な涼しげなコバルトブルーの池・・・じっと見ていると海のようですが、実は98度もあるのです。今から1200年前に鶴見岳の爆発によってできました。豊後風土記にいうところの「玖倍理の湯」にあたります。』

蓮の池

海地獄

白龍稲荷神社

少し上から見たところ

噴気だらけです。

記念碑

売店

温室

赤池

お疲れ様でした。この後、大分の寺院と神社、中津、福岡の小倉を観光し新門司に向かいます。