春の館跡めぐりで、二度目となる宮守館を再訪、さらに謎に満ちた大規模館跡でもある同町の石倉館も再訪したことにより、以前にも増してその考察に疑問が浮き彫りとなり、今一度、じっくりと検証しなければと思う昨今でもあります。

石倉館跡の掘切・・・遠野において大規模である鱒沢館の空掘に匹敵する大きさを誇る・・・。

石倉館下からみた国道方面(上宮守)

さて、既にブログやウェブサイトでは一応の宮守氏についての考察は公開しておりますが、今一度所伝やら資料による宮守氏を記述するならば・・・・

●阿曾沼氏以前の遠野の土豪

代官宇夫方氏が遠野へ入部した当初から遠野郷西側最大の勢力だったと伝えられる。

●婚姻による同盟

宇夫方氏の女が宮森左近に嫁いだことにより両者は同盟関係となり、宮森氏は阿曾沼氏配下となったと伝えられる。

「遠野市史・宮守村誌」

●宮森氏は本姓を菊池と称し、南北朝時代初めに宮森館を築き、代々その命脈を伝えた。

●宮守館は代々宮盛氏の居住の地で天正年中、宮盛主計祐澄、宮森主水等がある。

「南部諸城の研究」

さらに南部藩士に宮杜氏があり、本姓を菊池と称し、主水、祐光、祐広、祐因、祐恭、澄祐・・・・と南部藩士と命脈を伝え、その出目は遠野郷宮守であり、慶長6年遠野政変後、宮森主水は太守南部利直より旧領のうち5百石を拝領、宮守と達曽部代官の任にあったこと、さらに慶長19年大坂冬の陣において南部勢として出陣した遠野侍152名の内、宮守主水14人と記述がある(聞老遺事・遠野市史等)

ここで私が気になることは、宮守氏は安倍藤原氏縁の土豪で鎌倉初期に阿曾沼領となった遠野郷の敵対勢力の代表のような存在と、後の南北朝時代以降の宮守氏は菊池一族といわれる説が存在すること、菊池とは無関係な土豪勢力の宮守氏、或いは菊池を名乗る宮守氏が以前から居たものなのか、さらに新鋭の菊池氏が後に入ったものなのか・・・・。

このことから石倉館の存在を知ってからは、宮守館、石倉館の双方にふたつの宮守氏が存在していたのではないのか・・・と最近考察を加えております。

石倉館は遠野型規格と呼ばれる構えそのもの、限りなく戦国期の遠野に相応しい構えであることが認められますし、宮守館も実はよく設計施工された大規模な館であり、石垣状に積まれた遠野では珍しい石積土塁跡が見られます。

無論、大掛かりな石垣を持つ城郭とは違い、防備そのものに視点を置いた工作ではなく、土砂の流出等や土塁の補強といった小規模なものであると思われます。

このことから近世に近い年代まで館は使用されていた、或いは他地域の築館技術が取り入れていた、交流があったとみてもよさそうです。

宮守館山頂の石積土塁

宮守館東側の帯郭

一方、石倉館は地元でも館と呼ばれる山野の存在は語られるも、その事績に関しては何も伝えられていない。

皆無といった状況であり、これは何かしらの力が加えられ、館と館主一族の歴史が徹底的に闇に葬られたか、或いは館の使用期間が極めて短いかのどちらかではないのか・・・そう考えてしまいます。

ふたつの宮守氏、尻切れトンボ状態の記述で終りますが、このことは今後の要研究材料、重要課題として取り組みたいと思います。

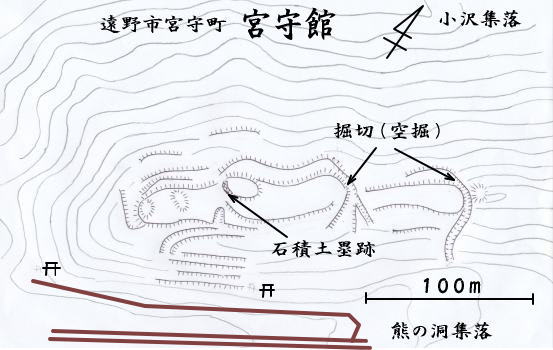

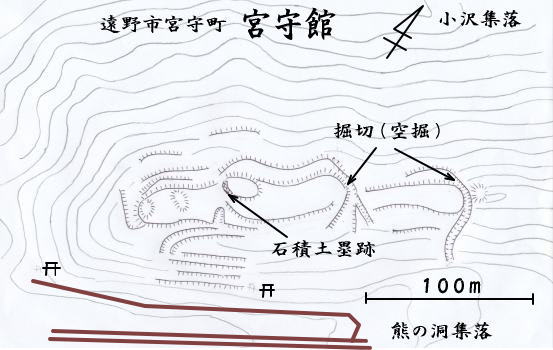

最後に宮守館要図

石倉館跡の掘切・・・遠野において大規模である鱒沢館の空掘に匹敵する大きさを誇る・・・。

石倉館下からみた国道方面(上宮守)

さて、既にブログやウェブサイトでは一応の宮守氏についての考察は公開しておりますが、今一度所伝やら資料による宮守氏を記述するならば・・・・

●阿曾沼氏以前の遠野の土豪

代官宇夫方氏が遠野へ入部した当初から遠野郷西側最大の勢力だったと伝えられる。

●婚姻による同盟

宇夫方氏の女が宮森左近に嫁いだことにより両者は同盟関係となり、宮森氏は阿曾沼氏配下となったと伝えられる。

「遠野市史・宮守村誌」

●宮森氏は本姓を菊池と称し、南北朝時代初めに宮森館を築き、代々その命脈を伝えた。

●宮守館は代々宮盛氏の居住の地で天正年中、宮盛主計祐澄、宮森主水等がある。

「南部諸城の研究」

さらに南部藩士に宮杜氏があり、本姓を菊池と称し、主水、祐光、祐広、祐因、祐恭、澄祐・・・・と南部藩士と命脈を伝え、その出目は遠野郷宮守であり、慶長6年遠野政変後、宮森主水は太守南部利直より旧領のうち5百石を拝領、宮守と達曽部代官の任にあったこと、さらに慶長19年大坂冬の陣において南部勢として出陣した遠野侍152名の内、宮守主水14人と記述がある(聞老遺事・遠野市史等)

ここで私が気になることは、宮守氏は安倍藤原氏縁の土豪で鎌倉初期に阿曾沼領となった遠野郷の敵対勢力の代表のような存在と、後の南北朝時代以降の宮守氏は菊池一族といわれる説が存在すること、菊池とは無関係な土豪勢力の宮守氏、或いは菊池を名乗る宮守氏が以前から居たものなのか、さらに新鋭の菊池氏が後に入ったものなのか・・・・。

このことから石倉館の存在を知ってからは、宮守館、石倉館の双方にふたつの宮守氏が存在していたのではないのか・・・と最近考察を加えております。

石倉館は遠野型規格と呼ばれる構えそのもの、限りなく戦国期の遠野に相応しい構えであることが認められますし、宮守館も実はよく設計施工された大規模な館であり、石垣状に積まれた遠野では珍しい石積土塁跡が見られます。

無論、大掛かりな石垣を持つ城郭とは違い、防備そのものに視点を置いた工作ではなく、土砂の流出等や土塁の補強といった小規模なものであると思われます。

このことから近世に近い年代まで館は使用されていた、或いは他地域の築館技術が取り入れていた、交流があったとみてもよさそうです。

宮守館山頂の石積土塁

宮守館東側の帯郭

一方、石倉館は地元でも館と呼ばれる山野の存在は語られるも、その事績に関しては何も伝えられていない。

皆無といった状況であり、これは何かしらの力が加えられ、館と館主一族の歴史が徹底的に闇に葬られたか、或いは館の使用期間が極めて短いかのどちらかではないのか・・・そう考えてしまいます。

ふたつの宮守氏、尻切れトンボ状態の記述で終りますが、このことは今後の要研究材料、重要課題として取り組みたいと思います。

最後に宮守館要図