お菓子とコーヒーを用意して、丸山さんが来るのを待つ。

丸山さんとは、長野県諏訪郡原村の山荘(竣工1999年)、長野県茅野市の両親の家(竣工2003年)、現在の七里ガ浜の自宅(竣工2006年)を全部建ててくれたビルダーさんのこと。ブレイスという屋号のビルダー集団を運営されていて、八ヶ岳山麓に事務所を構える。

七里ガ浜の自宅は天井と屋根の間の空間に湿気が溜まりやすいことがわかり、すでに換気口は2個ついている(↓の画像)が、もうひとつ増設しようということになった。そのお仕事を頼んだら、丸山さんがわざわざ鎌倉まで来てくれた。

打ち合わせと下調べだ。

上記3軒の住宅の屋根まわりを担当した板金屋さんも一緒だ。

板金屋さんが屋根をチェックしている。

ついでに破風の部分を金属で加工してもらうことになった。

さらにあれこれ頼んでしまおう。

ダイニングルームの収納扉も。

何も問題ないように見えても小さなトラブルはある。

収納扉と扉の隙間(↓)。下は十分隙間があるが、上はないでしょ?

これを修正。

タイルと床板の間の目地。これは何度やっても割れる。

タイルの変化はほとんどないが、床板は季節ごとに湿度と気温の変化で痩せたり太ったりするからだ。

ドアノブもひとつおかしくなった。

我が家のノブは皆球形だ。レバー型では茶々之介氏が勝手にドアを開けてしまうので。

慌てて丸山さんたちは帰った。

八ヶ岳山麓まで帰るのは大変。

有難いことである。何かあるとこうやって丸山さんは来てくれる。

丸山さんの写真もある。

わかりませんか?

ここに。

ほら、拡大すると、ここに(鼻メガネで変装中)。

そういえばこんなところもちょっとおかしくなったので直してもらおう。

茶々之介氏は、丸山さんを昔からよく知っている。

板金屋さんとは初対面だが、とてもよくなついていた。

帰っちゃって寂しそう。

大七でも飲むか。

シソの葉。

パスタ。

時間がないのでありあわせで。

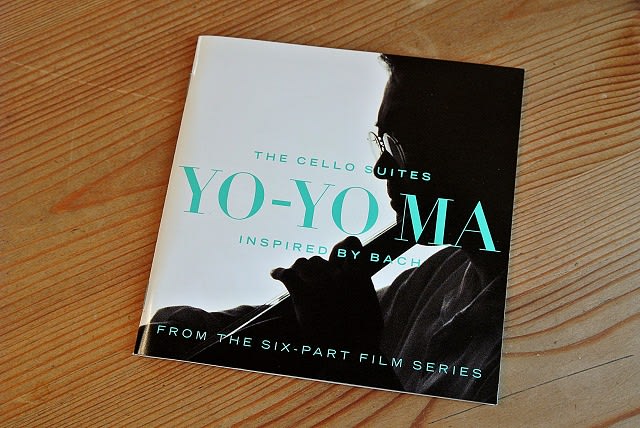

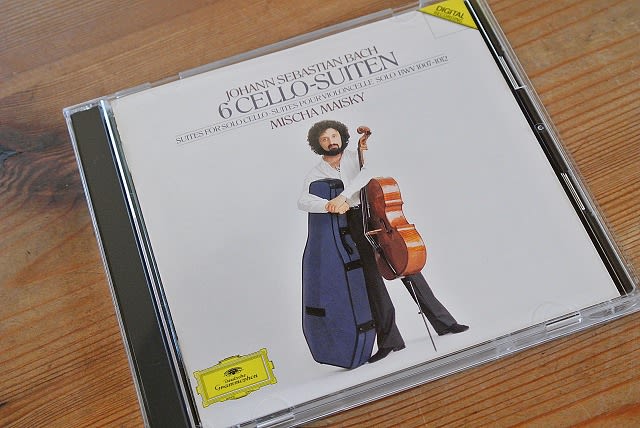

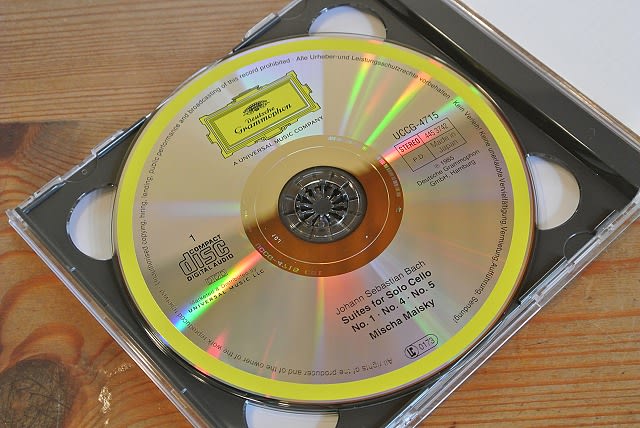

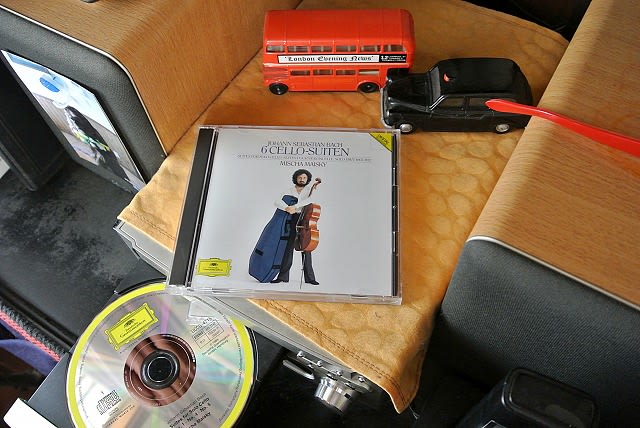

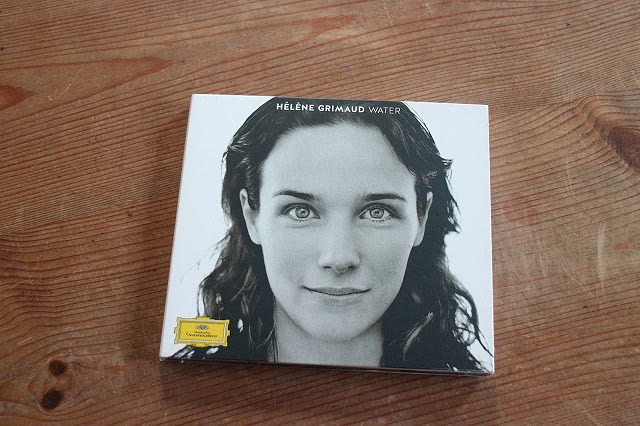

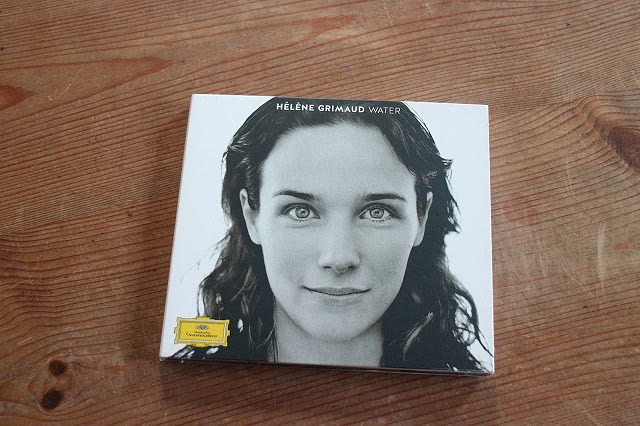

グリモーのピアノも聴いて。

いつもの光景。

そそくさと調理。

麺をゆでて。

ベーコンとシソ。

あっさりと。

板金屋さんは茅野市豊平の方。

真剣勝負で今年の御柱祭に挑む。当該地区は諏訪大社上社前宮3の柱担当だそうな。

4月に入ると御柱は山出しがあり、5月には里曳きがある。その前に仕事やってもらわないと(笑)。

御柱と言えば・・・あぁ、原村の山荘(↑)に行きたい。

八ヶ岳山麓のビルダー集団ブレイス: http://www.brace.jp/

信州や甲州の別荘から神奈川県の住宅まで。丸太のログハウスでも、在来工法でも。

丸山さんとは、長野県諏訪郡原村の山荘(竣工1999年)、長野県茅野市の両親の家(竣工2003年)、現在の七里ガ浜の自宅(竣工2006年)を全部建ててくれたビルダーさんのこと。ブレイスという屋号のビルダー集団を運営されていて、八ヶ岳山麓に事務所を構える。

七里ガ浜の自宅は天井と屋根の間の空間に湿気が溜まりやすいことがわかり、すでに換気口は2個ついている(↓の画像)が、もうひとつ増設しようということになった。そのお仕事を頼んだら、丸山さんがわざわざ鎌倉まで来てくれた。

打ち合わせと下調べだ。

上記3軒の住宅の屋根まわりを担当した板金屋さんも一緒だ。

板金屋さんが屋根をチェックしている。

ついでに破風の部分を金属で加工してもらうことになった。

さらにあれこれ頼んでしまおう。

ダイニングルームの収納扉も。

何も問題ないように見えても小さなトラブルはある。

収納扉と扉の隙間(↓)。下は十分隙間があるが、上はないでしょ?

これを修正。

タイルと床板の間の目地。これは何度やっても割れる。

タイルの変化はほとんどないが、床板は季節ごとに湿度と気温の変化で痩せたり太ったりするからだ。

ドアノブもひとつおかしくなった。

我が家のノブは皆球形だ。レバー型では茶々之介氏が勝手にドアを開けてしまうので。

慌てて丸山さんたちは帰った。

八ヶ岳山麓まで帰るのは大変。

有難いことである。何かあるとこうやって丸山さんは来てくれる。

丸山さんの写真もある。

わかりませんか?

ここに。

ほら、拡大すると、ここに(鼻メガネで変装中)。

そういえばこんなところもちょっとおかしくなったので直してもらおう。

茶々之介氏は、丸山さんを昔からよく知っている。

板金屋さんとは初対面だが、とてもよくなついていた。

帰っちゃって寂しそう。

大七でも飲むか。

シソの葉。

パスタ。

時間がないのでありあわせで。

グリモーのピアノも聴いて。

いつもの光景。

そそくさと調理。

麺をゆでて。

ベーコンとシソ。

あっさりと。

板金屋さんは茅野市豊平の方。

真剣勝負で今年の御柱祭に挑む。当該地区は諏訪大社上社前宮3の柱担当だそうな。

4月に入ると御柱は山出しがあり、5月には里曳きがある。その前に仕事やってもらわないと(笑)。

御柱と言えば・・・あぁ、原村の山荘(↑)に行きたい。

八ヶ岳山麓のビルダー集団ブレイス: http://www.brace.jp/

信州や甲州の別荘から神奈川県の住宅まで。丸太のログハウスでも、在来工法でも。