厚い。

分厚い本だ。

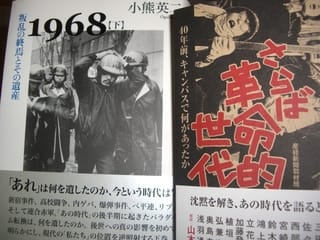

小熊英二さん(慶大総合政策学部教授)の『1968~叛乱の終焉とその遺産』(新曜社)である。

『大系 黒澤明』も4センチ近くの迫力本だが、『1968』の厚さは5センチを超える。しかも上下2巻本。まさに大著だ。

その下巻を読む。

68年から69年にかけての章で、全共闘運動が“質的衰退”をたどる過程が、やはり痛々しい。

それと、連合赤軍の章も。

しかし、それら以上に90ページに及ぶ「結論」が強烈だ。

「あの時代」の若者たちの叛乱が何であったのか。その問いへの答えとして、小熊さんは書く。

「一言でいうなら、あの叛乱は、高度経済成長にたいする集団摩擦反応であったといえる」。

また、全共闘世代が、集団的に「現代的不幸」に直面した初の世代であり、その「心」の問題を、「政治」運動という形態で表現したのが、「あの時代」の叛乱の一側面だった、と。

さらに、日本史上初めて「現代的不幸」に集団的に直面した世代がくりひろげた大規模な<自分探し>運動であった、とも。

その上で、「あの時代」の叛乱が抱える、明確に批判すべき点を挙げていくのだ。

ひとつは、あまりに無知かつ性急に、それ以前の「戦後民主主義」を一面的に非難しすぎたこと。

次に、運動後の去就。

3番目は、運動のモラル。

そして最後に、運動内の責任意識だ。

厳しい言葉だが、この分厚い『1968』上下巻を追ってくると、十分な説得力を持つ。

さらに、この本で印象的な文章は・・・

「あの時代」の若者たちは、「戦後民主主義の欺瞞」の一語のもとに、数多くの遺産を投げ捨てた。しかし、一度目は悲劇だが、二度目は喜劇である。

『1968』下巻と一緒に購入したのが、産経新聞取材班による『総括せよ!さらば革命的世代~40年前、キャンパスで何があったか』(産経新聞出版)だ。

全共闘世代を扱ったノンフィクション、ルポルタージュには、全共闘運動の当事者や同世代によるものが多かったが、これは違う。

30~40歳の記者が、多くの全共闘世代を対象とした取材を行い、書き上げたことが特色だ。

有名人が多数登場するし、その証言も読みやすい。

だが、何か、もどかしい。

どこか、「そうなのかなあ」と、腑に落ちないところがある。

それが何なのか、まだよく分からない。

40年という時間の経過によって見えてきたこと、逆に見えないこと、その両方が、2冊の本の中にある。