暮らしの照明④ 長寿社会の快適さ

日本は世界一の長寿国ですが、加齢にともなって眼の機能が衰えます。眼球は、光学系の混濁と変性により、眼内散乱光が増加してまぶしさを感じやすくなります。

水晶体は弾力性の衰えと厚さを調節する毛様体の筋力衰退により老視(老眼)になります。さらに、水晶体でたんぱく質が集合して微粒子になり白濁すれば、白内障を発症します。

また、瞳孔の大きさを調節する虹彩の筋力が衰えて、明暗順応(「明」から「暗」への変化に対する順応が暗順応、その逆が明順応)の機能が低下します。その上、光に応答する視細胞と視覚情報を脳に伝達する視神経の機能も減少します。

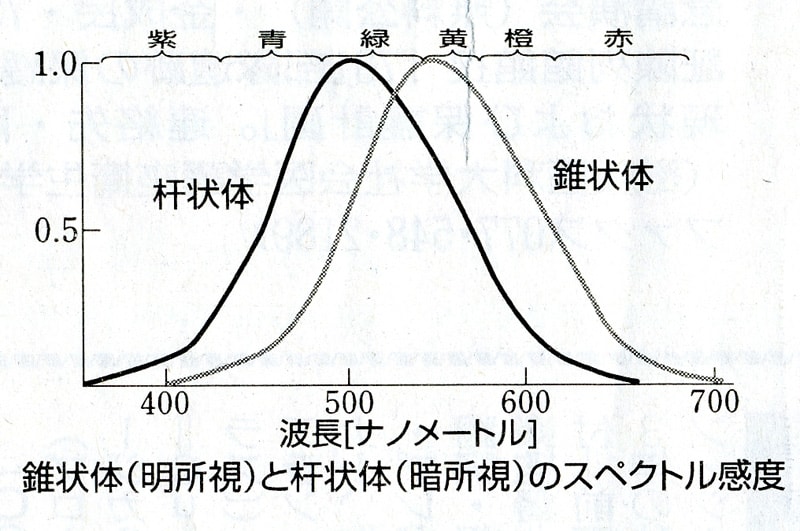

こうして、視力(近接する二つの点を識別する能力)は40~50歳ごろから加齢とともに低下します。特に動体視力(動くものを見分ける能力)と夜間視力が低下するため、高齢者の夜間運転には、特段に視認の注意が求められます。さらに、網膜の錐状体細胞は青スペクトルの感度が衰退して、色の識別能力が低下します。

多くの住まいは、リビングをL、ダイニングをD、キッチンをKとすれば、LDまたはLDKがだんらんとくつろぎの部屋です。主照明としてLにはシーリング(天井直付け)、またはシャンデリア、Dには食卓上にペンダント(つり下げ)、補助照明として天井にダウン、壁面にブラケット、床にスタンドなどが一般的に思います。

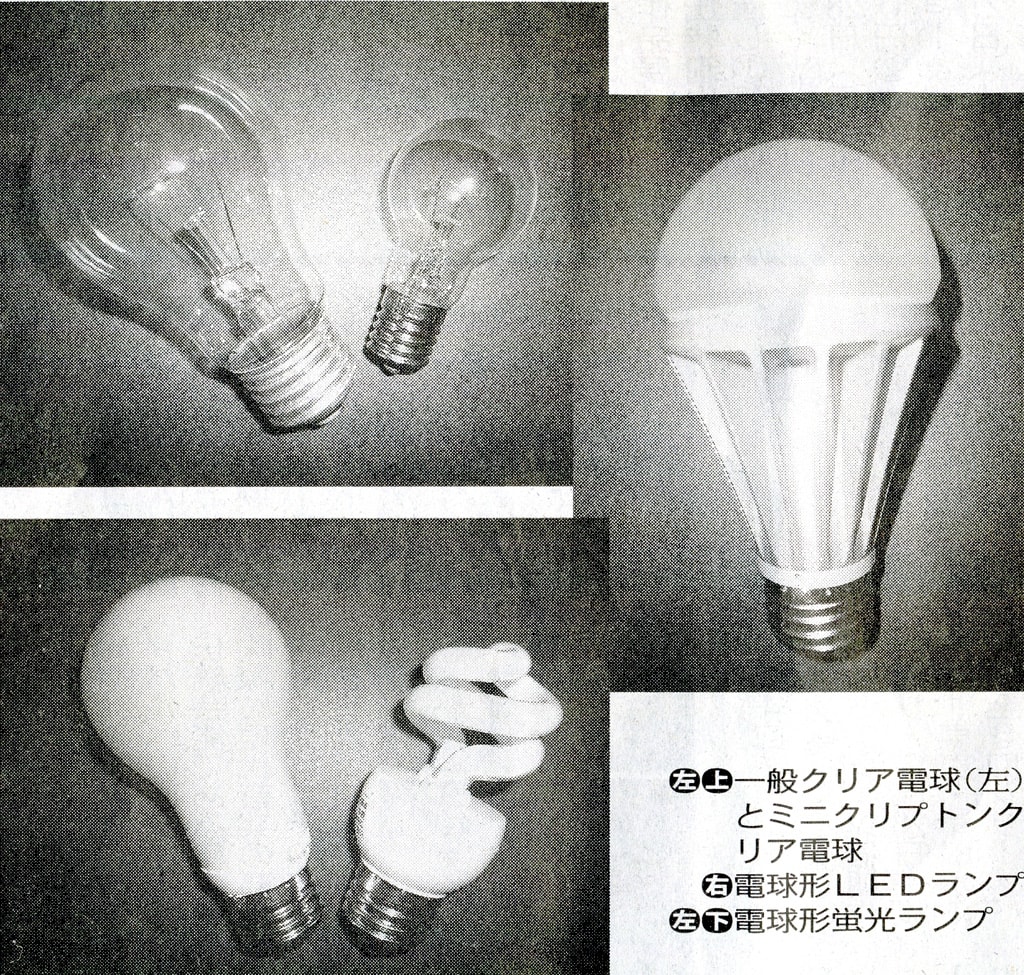

調光器付き環形蛍光ランプ使用のシーリングは、省エネで雰囲気照明を演出できます。食卓上のペンダントは省エネなら電球形蛍光ランプですが、調光自在なミニクリプトン電球で美味な食事を楽しんではいかがでしょう。(注)

新聞などを読むとき、高齢者には若齢者よりも2倍以上の明るさが推奨され、それにはスタンドが有用です。一方、高齢者は、眼内散乱光の増加により、若年者より低い明るさでまぶしさを感じます。そのため、光源が直接見えないような工夫が推奨されます。

光源技術の革新によって蛍光ランプの明るさが向上するに従って、光色の好みが電球色から昼白色へ、さらには昼光色へとシフトする傾向にあります。一方、眼内散乱光は、波長の短いスペクトルほど多いため、高齢者には電球色がまぶしくなく、心地よいと思われます。

また、高齢者は明暗順応の機能が低下するので、動線(人や物が移動する方向)に沿っての急激な明るさ変化は、わずかな段差によるつまずきなどの危険があります。特に睡眠時、トイレのために明かりを付けるときはサーカディアンリズムを乱さないために明るさを控え、部屋からトイレに至る照明は段差が見えて安全に歩くことができるように明暗の生じない照明が推奨されます。

それには、睡眠時の点灯では調光によって明るさを抑え、動線に沿っての足元灯が推奨されます。なお、足元灯、トイレや階段の照明には、ヒトの体温を感知する「人感センサー」を使用すれば、ヒトを感知して自動的に点灯して、設定時間後に自動消灯するため省エネであり、消し忘れを防げます。

(注)一般電球は製造中止ですが、一般電球よりも経済的なミニクリプトン電球やハロゲンランプ(店舗照明などに普及)が使用できます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月26日付に掲載

高齢者の単身世帯では電気代の節約と言って電灯を消していることがよくありますが、眼にはよくないのですね。

夜もトイレなどの歩く動線にそっれ照明を配置するのが良いといいますが、なかなかそうもいかないのかな。追加投資なしでは、豆電球をつけたままにしておくとかでしょうね。

シーリングカバー設置_02 posted by (C)きんちゃん

シーリングカバー設置_02 posted by (C)きんちゃん

ちなみに、先日居間の照明を新規交換しました。蛍光灯の直径は半分になって、明るさは倍近くなりました。

日本は世界一の長寿国ですが、加齢にともなって眼の機能が衰えます。眼球は、光学系の混濁と変性により、眼内散乱光が増加してまぶしさを感じやすくなります。

水晶体は弾力性の衰えと厚さを調節する毛様体の筋力衰退により老視(老眼)になります。さらに、水晶体でたんぱく質が集合して微粒子になり白濁すれば、白内障を発症します。

また、瞳孔の大きさを調節する虹彩の筋力が衰えて、明暗順応(「明」から「暗」への変化に対する順応が暗順応、その逆が明順応)の機能が低下します。その上、光に応答する視細胞と視覚情報を脳に伝達する視神経の機能も減少します。

こうして、視力(近接する二つの点を識別する能力)は40~50歳ごろから加齢とともに低下します。特に動体視力(動くものを見分ける能力)と夜間視力が低下するため、高齢者の夜間運転には、特段に視認の注意が求められます。さらに、網膜の錐状体細胞は青スペクトルの感度が衰退して、色の識別能力が低下します。

多くの住まいは、リビングをL、ダイニングをD、キッチンをKとすれば、LDまたはLDKがだんらんとくつろぎの部屋です。主照明としてLにはシーリング(天井直付け)、またはシャンデリア、Dには食卓上にペンダント(つり下げ)、補助照明として天井にダウン、壁面にブラケット、床にスタンドなどが一般的に思います。

調光器付き環形蛍光ランプ使用のシーリングは、省エネで雰囲気照明を演出できます。食卓上のペンダントは省エネなら電球形蛍光ランプですが、調光自在なミニクリプトン電球で美味な食事を楽しんではいかがでしょう。(注)

新聞などを読むとき、高齢者には若齢者よりも2倍以上の明るさが推奨され、それにはスタンドが有用です。一方、高齢者は、眼内散乱光の増加により、若年者より低い明るさでまぶしさを感じます。そのため、光源が直接見えないような工夫が推奨されます。

光源技術の革新によって蛍光ランプの明るさが向上するに従って、光色の好みが電球色から昼白色へ、さらには昼光色へとシフトする傾向にあります。一方、眼内散乱光は、波長の短いスペクトルほど多いため、高齢者には電球色がまぶしくなく、心地よいと思われます。

また、高齢者は明暗順応の機能が低下するので、動線(人や物が移動する方向)に沿っての急激な明るさ変化は、わずかな段差によるつまずきなどの危険があります。特に睡眠時、トイレのために明かりを付けるときはサーカディアンリズムを乱さないために明るさを控え、部屋からトイレに至る照明は段差が見えて安全に歩くことができるように明暗の生じない照明が推奨されます。

それには、睡眠時の点灯では調光によって明るさを抑え、動線に沿っての足元灯が推奨されます。なお、足元灯、トイレや階段の照明には、ヒトの体温を感知する「人感センサー」を使用すれば、ヒトを感知して自動的に点灯して、設定時間後に自動消灯するため省エネであり、消し忘れを防げます。

(注)一般電球は製造中止ですが、一般電球よりも経済的なミニクリプトン電球やハロゲンランプ(店舗照明などに普及)が使用できます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月26日付に掲載

高齢者の単身世帯では電気代の節約と言って電灯を消していることがよくありますが、眼にはよくないのですね。

夜もトイレなどの歩く動線にそっれ照明を配置するのが良いといいますが、なかなかそうもいかないのかな。追加投資なしでは、豆電球をつけたままにしておくとかでしょうね。

シーリングカバー設置_02 posted by (C)きんちゃん

シーリングカバー設置_02 posted by (C)きんちゃんちなみに、先日居間の照明を新規交換しました。蛍光灯の直径は半分になって、明るさは倍近くなりました。