予防の虚像 健康は自己責任か② 削減数値、「えいやっ」で決めた

安倍政権の予防政策には前史があります。2006年の法改定で導入された特定健診(メタボ健診)・特定保健指導です。このとき厚労省は、メタボ健診を柱とした生活習慣病対策で25年度に約2兆円の医療費が削減できると試算。病院の平均在院日数短縮とあわせて6兆円の効果があると説明しました。

当時、財務省から厚労省に出向していて削減数値の策定にかかわった村上正泰さん(現山形大学大学院教授)は、これが現在に続く予防政策の「出発点」だと振り返ります。

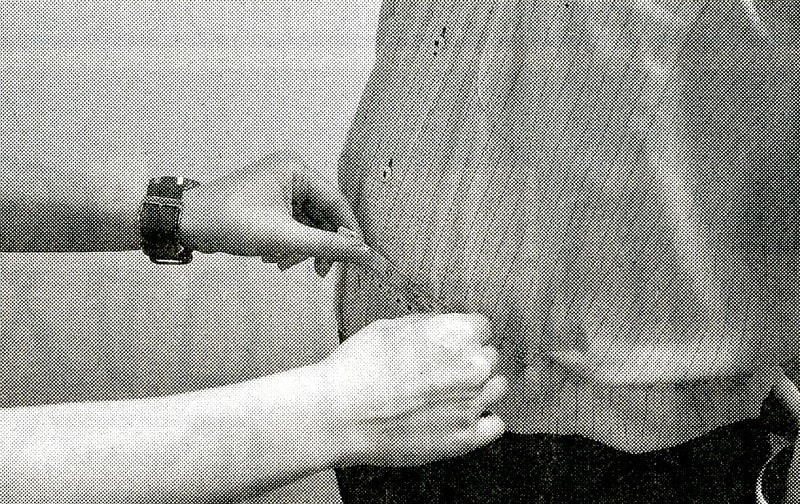

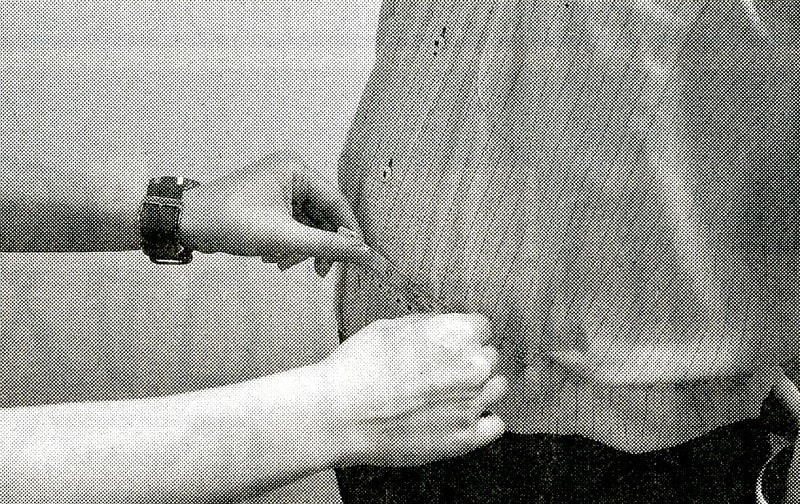

メタボ健診では腹囲をはかることで内臓周りの脂肪量を予測する

特定健康診査・特定保健指導

内臓脂肪型肥満などメタボリックシンドロームの症状に着目して、40~74歳の全国民を対象に実施する健診。健診の結果、生活習慣病になる恐れがあると判断されると、保健師などから生活習慣について指導を受けます。08年度から開始。

「改革」の司令塔

時は小泉政権下、「構造改革」の真っ盛り。「改革」の司令塔と呼ばれた政府の経済財政諮問会議には奥田碩トヨタ自動車会長、牛尾治朗ウシオ電機会長ら大物財界人が民間議員として並び、社会保障の給付抑制を強力に求めていました。

奥田・牛尾両氏ら民間議員は05年2月、同会議に提言を出します。「経済規模に見合った社会保障に向けて」と題した提言は、団塊世代が老後を迎える10年までに給付の伸びを管理する指標が必要だとし、「『名目GDP(国内総生産)の伸び率』が妥当」だと主張しました。

当時、日本の名目GDPの伸びは1994~04年の10年間で3%台という低さ。そのうち5年間は前年比マイナスです。これが指標になれば、社会保障制度が破綻することは明らかでした。

村上さんは、経済財政諮問会議から圧力を受けるなか、厚労省が民間議員の案に代わる指標として考え出したのが生活習慣病対策などによる削減数値だったと指摘。6兆円という数字は「えいやっ」で決めたといいます。

「小泉首相からも『なんらかの指標が必要』と指示が出されるなか、厚労省として受け入れられるのが健康づくりと平均在院日数短縮だった。厚労省は目標額を示すことに最後まで抵抗し、6兆円も『目標』ではなく『目安』として出した。結果的に、何も対策をとらなかった場合と民間議員の案の中間くらいの額になった」

村上さんはその後、医療費削減ありきに疑問を感じ、霞が関を去りました。

「動機づけ」強化

このとき、メタボ健診と一体で始まったのが健保組合の後期高齢者支援金のインセンティブ制度です。インセンティブは目標を達成するための「動機づけ」「報酬」の意味。メタボ健診の受診率などに応じて、各組合が負担する支援金の額を加算(罰則)・減算(報酬)するようにしたのです。

取り組みが弱い健保組合は負担が増加し、保険料を引き上げざるを得なくなります。痛みによって政府の望む方向へ誘導しようとしたのです。

安倍政権は、この加算率を現行の0・23%から20年度に最大10%に引き上げるとしています。国民健康保険や介護保険でもインセンティブを強化する方針です。

「健康づくりの推進はいいことですが、健康づくりで給付が抑制できる根拠はありません。健康づくりが給付抑制につながるという議論をおし進めていけば、病気になったのは健康づくりをしなかったからだという社会的ムードを生みだしかねない。生活習慣が社会的要因でつくられていることを見落とすべきではありません」(村上さん)

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年5月6日付掲載

内臓脂肪が増えることが生活習慣病の一因になることは指摘されています。だからといって、健診でメタボと診断されて、生活指導を受けなかったからペナルティなんてやめてほしい。

安倍政権の予防政策には前史があります。2006年の法改定で導入された特定健診(メタボ健診)・特定保健指導です。このとき厚労省は、メタボ健診を柱とした生活習慣病対策で25年度に約2兆円の医療費が削減できると試算。病院の平均在院日数短縮とあわせて6兆円の効果があると説明しました。

当時、財務省から厚労省に出向していて削減数値の策定にかかわった村上正泰さん(現山形大学大学院教授)は、これが現在に続く予防政策の「出発点」だと振り返ります。

メタボ健診では腹囲をはかることで内臓周りの脂肪量を予測する

特定健康診査・特定保健指導

内臓脂肪型肥満などメタボリックシンドロームの症状に着目して、40~74歳の全国民を対象に実施する健診。健診の結果、生活習慣病になる恐れがあると判断されると、保健師などから生活習慣について指導を受けます。08年度から開始。

「改革」の司令塔

時は小泉政権下、「構造改革」の真っ盛り。「改革」の司令塔と呼ばれた政府の経済財政諮問会議には奥田碩トヨタ自動車会長、牛尾治朗ウシオ電機会長ら大物財界人が民間議員として並び、社会保障の給付抑制を強力に求めていました。

奥田・牛尾両氏ら民間議員は05年2月、同会議に提言を出します。「経済規模に見合った社会保障に向けて」と題した提言は、団塊世代が老後を迎える10年までに給付の伸びを管理する指標が必要だとし、「『名目GDP(国内総生産)の伸び率』が妥当」だと主張しました。

当時、日本の名目GDPの伸びは1994~04年の10年間で3%台という低さ。そのうち5年間は前年比マイナスです。これが指標になれば、社会保障制度が破綻することは明らかでした。

村上さんは、経済財政諮問会議から圧力を受けるなか、厚労省が民間議員の案に代わる指標として考え出したのが生活習慣病対策などによる削減数値だったと指摘。6兆円という数字は「えいやっ」で決めたといいます。

「小泉首相からも『なんらかの指標が必要』と指示が出されるなか、厚労省として受け入れられるのが健康づくりと平均在院日数短縮だった。厚労省は目標額を示すことに最後まで抵抗し、6兆円も『目標』ではなく『目安』として出した。結果的に、何も対策をとらなかった場合と民間議員の案の中間くらいの額になった」

村上さんはその後、医療費削減ありきに疑問を感じ、霞が関を去りました。

「動機づけ」強化

このとき、メタボ健診と一体で始まったのが健保組合の後期高齢者支援金のインセンティブ制度です。インセンティブは目標を達成するための「動機づけ」「報酬」の意味。メタボ健診の受診率などに応じて、各組合が負担する支援金の額を加算(罰則)・減算(報酬)するようにしたのです。

取り組みが弱い健保組合は負担が増加し、保険料を引き上げざるを得なくなります。痛みによって政府の望む方向へ誘導しようとしたのです。

安倍政権は、この加算率を現行の0・23%から20年度に最大10%に引き上げるとしています。国民健康保険や介護保険でもインセンティブを強化する方針です。

「健康づくりの推進はいいことですが、健康づくりで給付が抑制できる根拠はありません。健康づくりが給付抑制につながるという議論をおし進めていけば、病気になったのは健康づくりをしなかったからだという社会的ムードを生みだしかねない。生活習慣が社会的要因でつくられていることを見落とすべきではありません」(村上さん)

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2019年5月6日付掲載

内臓脂肪が増えることが生活習慣病の一因になることは指摘されています。だからといって、健診でメタボと診断されて、生活指導を受けなかったからペナルティなんてやめてほしい。