原発の源流と日米関係③

米のウラン義務付け 「逆立ち」のスタート

米国、フランスに次ぎ、世界3番目の54基もの原発が林立する日本―。米国は、原子炉の燃料となる濃縮ウランの提供をテコにして、日本を危険極まりない“原発列島”に仕立て上げました。

「建前」が一変

この濃縮ウラン提供を取り決めたのが、日米原子力協定です。

最初の協定は、1955年11月調印の「日米原子力研究協定」です。「研究」用に米国が日本に濃縮ウランを最大で6キロ(ウラン235の量)貸与することを定めました。

日本の原子力開発の動きは当初から米国の世界原子力戦略に呼応していましたが、建前上は「自主開発」が基本とされていました。

政府の原子力委員会が1957年12月に刊行した『昭和31年版原子力白書』でも、「わが国の原子力開発がスタートした際には、わが国の原子力開発はすべて国産技術を基礎から培養しようとする心構えであり、原子力技術の育成計画もこの線に沿ってたてられていた」と述べています。

ところが「日米原子力(研究)協定が登場するにおよび事情は一変した」(前出の『原子力白書』)のです。

日本政府は、日米原子力研究協定の仮調印(1955年6月)を受け、貸与されることになる濃縮ウランを使用するため、米国から研究用原子炉の購入を計画。「濃縮ウランの受入れは、小規模かつ長期にわたって低い処から自力で原子力技術を養ってゆくという考え方を、海外(米国)からの援助を取入れて急速かつ大規模に行うという風に計画を変える大きな要因となった」(同)のです。

原子力の研究計画もないのに原子炉築造予算を計上(1954年度)し、導入する炉型の判断もなしに濃縮ウラン受け入れを決め、炉を設置する研究所(原子力研究所)の設立(1956年6月)は最後になりました。こうしたやり方は、世界に例のない「逆立ちした研究のスタート」と指摘されました。

30年分も購入

こうした「逆立ち」は、それ以後も続きます。1955年の研究協定は1958年、動力用原子炉の開発を目的にした新たな協定(6月調印)に置き換えられます。同協定は、米国から日本への濃縮ウラン提供量を拡大し、最大で2.7トン(ウラン235の量)を貸与できることを明記。これと一体に実験用動力炉が導入されました。

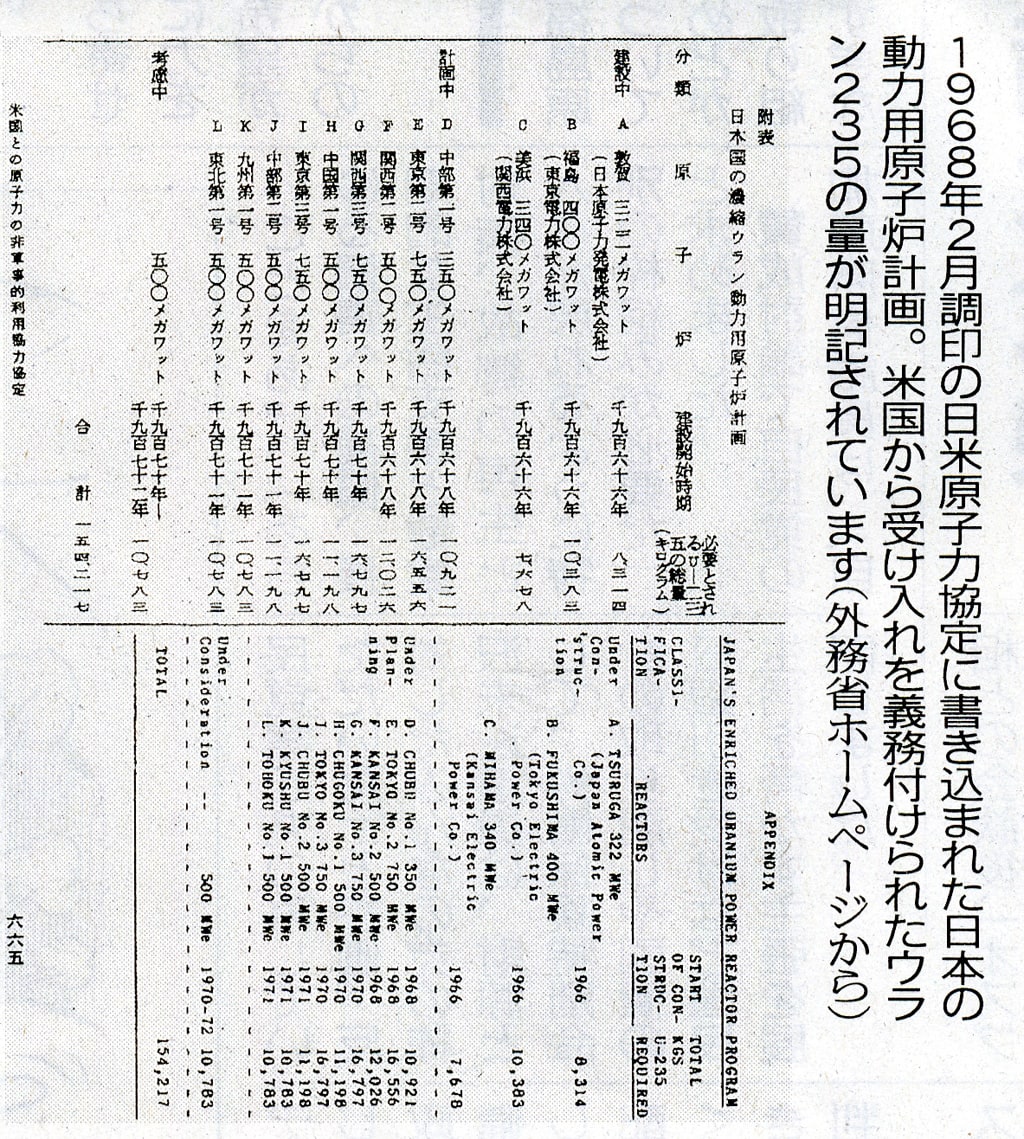

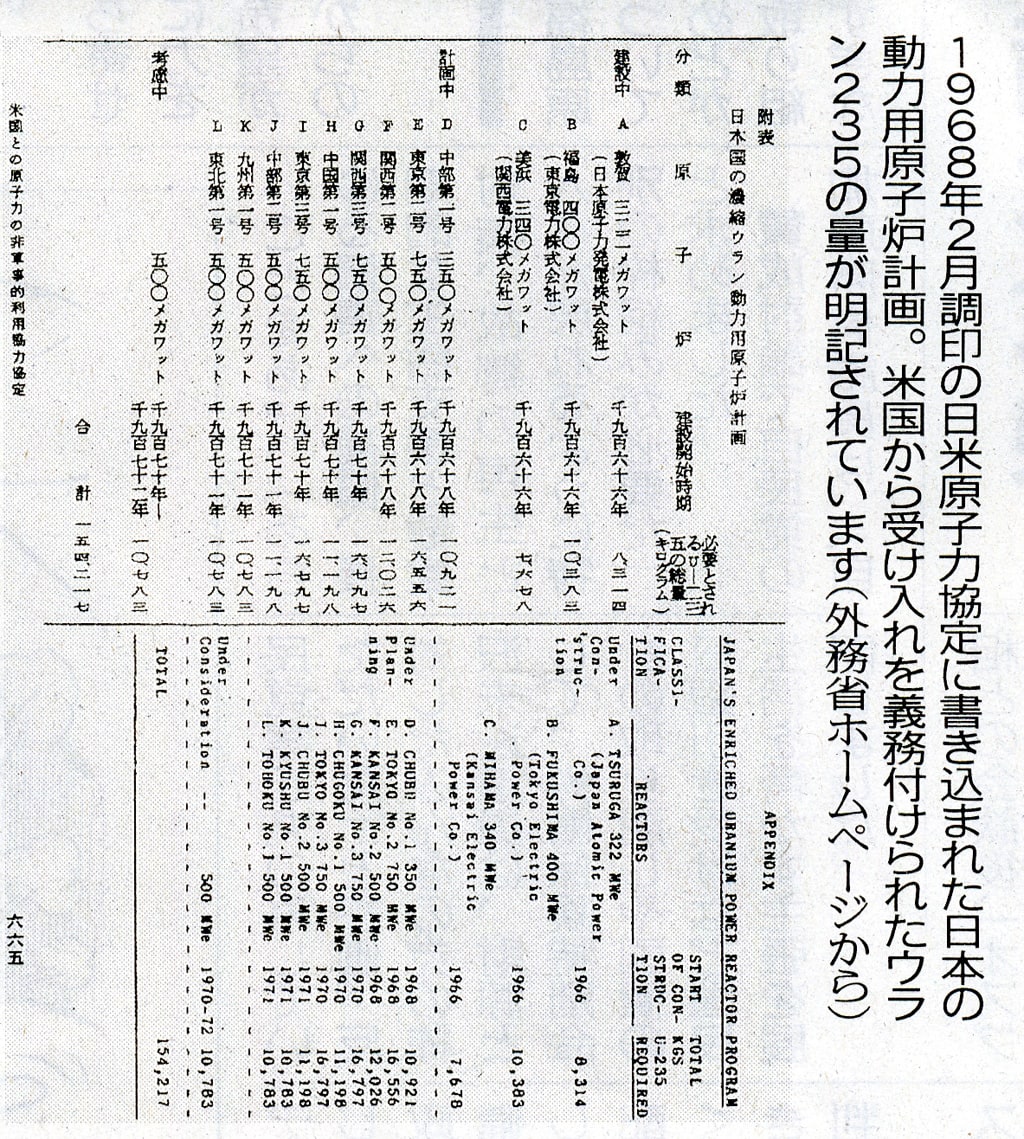

さらに、1968年2月に調印された日米原子力協定では、日本で建設中または計画・考慮中の原発に、今後30年間必要なウラン235の量を個々に明記。その総量154トンを日本が米国から受け入れることが義務付けられました。その中には、東日本大震災で事故を起こした福島原発も含まれていました。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月11日付掲載

日本は施設の実験場

核燃料サイタル計画

日本で福島第1原発など商業用原子炉の建設が始まったばかりの1967年4月、政府の原子力委員会は、新たな「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」を発表しました。

同「計画」では、日本の原子力発電が今後、長期問にわたり米国が開発した軽水炉に依存し、その燃料である濃縮ウランの供給も米国一国に頼ってしまうことは、原子力開発の自主性を確保する上で「必ずしも望ましいことではない」と強調していました。

すべて軽水炉

ところが現在、日本にある原発54基すべてが、米国で開発された加圧水型軽水炉(PWR)と沸騰水型軽水炉(BWR、改良型4基を含む)です。

濃縮ウランは、米国からの輸入に100%頼っていた当初に比べれば、フランスやイギリスなど輸入先の拡大が図られてきたものの、今でも7割が米国からの輸入に頼っています。(表)

濃縮ウランの主な輸入先の数量・割合(2004~2010年の割合)

全体計が合わないのは、ベルギーなどからもわずかに輸入があるため

原子力委員会の『昭和62年版原子力白書』は、日本の原発事業者が米国以外からの濃縮ウランを混焼する場合、30%を上限にする契約を結んでいると指摘。制約が課されていることを明らかにしています。

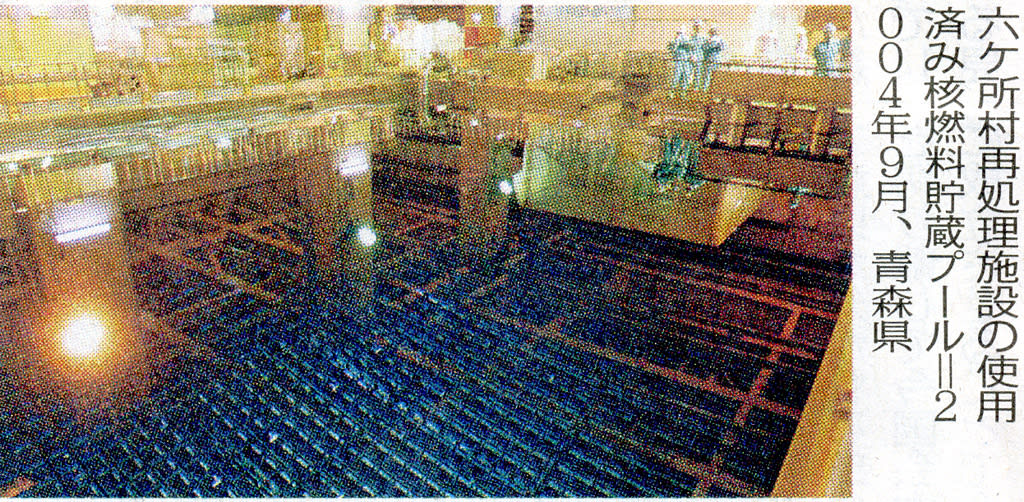

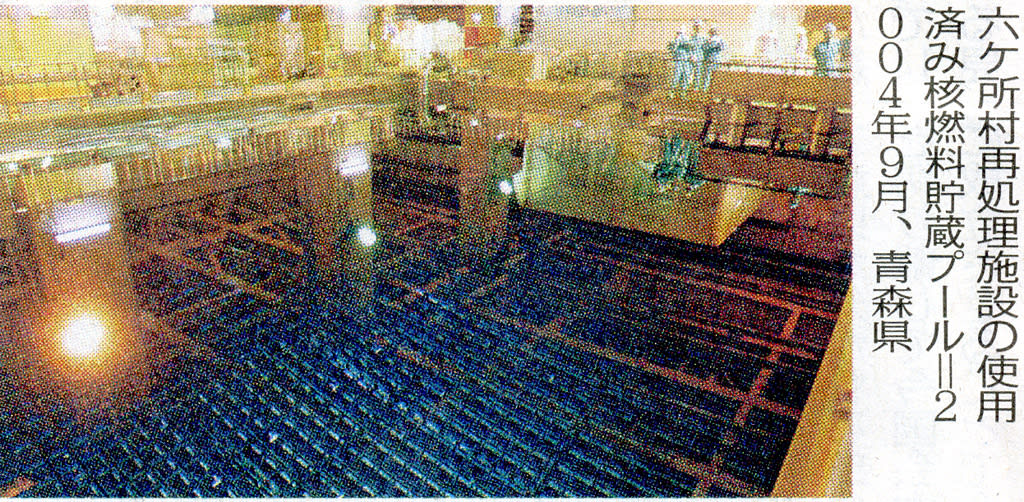

さらに重大なのは、1988年の目米原子力協定で、「核燃料サイクル施設」の建設をはじめ危険な計画が新たに大きく動き出したことです。協定の付属書4は、使用済み核燃料からウランやプルトニウムを取り出して再び燃料にする「六ケ所村商業用再処理施設」(青森県)や、使用した以上の燃料(プルトニウム)を生み出せるとした高速増殖炉「もんじゅ」(福井県)などを列挙し、米国の同意が与えられています。

米国自身は技術的に未完成だとして再処理施設の運転は行っていないにもかかわらず、一連の施設建設への同意は、日本を「実験場」とすることを意味しました。

政権交代後も

こうして進められてきた原発の大量建設は、民主党政権になっても引き継がれました。

2010年6月、菅直人首椙は、総電力に占める原子力発電の割合を20年後に50%以上にすることを想定し、最低でも14基以上の原発を新増設するとした「エネルギー基本計画」を閣議決定。11月にはオバマ米大統領との会談で、原子力分野での日米協力の推進を確認しました。

今年3月の東日本大震災による福島原発事故を受け、菅首相は「エネルギー基本計画」を「いったん白紙に戻して議論する」と表明しました。しかし、5月末のフランスでの主要8力国首脳会議(G8サミット)では、オバマ大統領らを前に「最高度の原子力の安全を実現する」などと表明し、原子力発電を今後も続けていくことを国際公約しました。

「安全神話」が完全に崩壊した福島原発事故の現実を見れば、「最高度の安全」という首相の言葉はむなしく響くばかりです。日本が原発ゼロの道に踏み出すためにも、対米従属のくびきから抜け出すことが必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月12日付掲載

(この連載は、榎本好孝、竹下岳が担当しました)

最初は「実験炉」と言いながら、結局30年間のアメリカ産の「濃縮ウラン」の購入義務付けされるってのはおかしいですよね。

さらに問題は、使用済み核燃料でも危険なのに、そこからウランやプルトニウムを取り出して再び核燃料にする「核燃料サイクル」で、高速増殖炉やプルサーマルが取り組まれていることです。

言い出しっぺのアメリカでさえ技術的に未完成として行っていないことを日本を「実験場」にしていることです。

今こそ、アメリカの呪縛(じゅばく)から脱却して、エネルギー政策も自然エネルギー中心に転換していく時だと思います。

米のウラン義務付け 「逆立ち」のスタート

米国、フランスに次ぎ、世界3番目の54基もの原発が林立する日本―。米国は、原子炉の燃料となる濃縮ウランの提供をテコにして、日本を危険極まりない“原発列島”に仕立て上げました。

「建前」が一変

この濃縮ウラン提供を取り決めたのが、日米原子力協定です。

最初の協定は、1955年11月調印の「日米原子力研究協定」です。「研究」用に米国が日本に濃縮ウランを最大で6キロ(ウラン235の量)貸与することを定めました。

日本の原子力開発の動きは当初から米国の世界原子力戦略に呼応していましたが、建前上は「自主開発」が基本とされていました。

政府の原子力委員会が1957年12月に刊行した『昭和31年版原子力白書』でも、「わが国の原子力開発がスタートした際には、わが国の原子力開発はすべて国産技術を基礎から培養しようとする心構えであり、原子力技術の育成計画もこの線に沿ってたてられていた」と述べています。

ところが「日米原子力(研究)協定が登場するにおよび事情は一変した」(前出の『原子力白書』)のです。

日本政府は、日米原子力研究協定の仮調印(1955年6月)を受け、貸与されることになる濃縮ウランを使用するため、米国から研究用原子炉の購入を計画。「濃縮ウランの受入れは、小規模かつ長期にわたって低い処から自力で原子力技術を養ってゆくという考え方を、海外(米国)からの援助を取入れて急速かつ大規模に行うという風に計画を変える大きな要因となった」(同)のです。

原子力の研究計画もないのに原子炉築造予算を計上(1954年度)し、導入する炉型の判断もなしに濃縮ウラン受け入れを決め、炉を設置する研究所(原子力研究所)の設立(1956年6月)は最後になりました。こうしたやり方は、世界に例のない「逆立ちした研究のスタート」と指摘されました。

30年分も購入

こうした「逆立ち」は、それ以後も続きます。1955年の研究協定は1958年、動力用原子炉の開発を目的にした新たな協定(6月調印)に置き換えられます。同協定は、米国から日本への濃縮ウラン提供量を拡大し、最大で2.7トン(ウラン235の量)を貸与できることを明記。これと一体に実験用動力炉が導入されました。

さらに、1968年2月に調印された日米原子力協定では、日本で建設中または計画・考慮中の原発に、今後30年間必要なウラン235の量を個々に明記。その総量154トンを日本が米国から受け入れることが義務付けられました。その中には、東日本大震災で事故を起こした福島原発も含まれていました。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月11日付掲載

日本は施設の実験場

核燃料サイタル計画

日本で福島第1原発など商業用原子炉の建設が始まったばかりの1967年4月、政府の原子力委員会は、新たな「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」を発表しました。

同「計画」では、日本の原子力発電が今後、長期問にわたり米国が開発した軽水炉に依存し、その燃料である濃縮ウランの供給も米国一国に頼ってしまうことは、原子力開発の自主性を確保する上で「必ずしも望ましいことではない」と強調していました。

すべて軽水炉

ところが現在、日本にある原発54基すべてが、米国で開発された加圧水型軽水炉(PWR)と沸騰水型軽水炉(BWR、改良型4基を含む)です。

濃縮ウランは、米国からの輸入に100%頼っていた当初に比べれば、フランスやイギリスなど輸入先の拡大が図られてきたものの、今でも7割が米国からの輸入に頼っています。(表)

濃縮ウランの主な輸入先の数量・割合(2004~2010年の割合)

| 順位 | 輸入先 | 輸入量 | 比率 |

| 1 | アメリカ | 4602.7トン | 73% |

| 2 | フランス | 1146.2トン | 18% |

| 3 | イギリス | 532.3トン | 8% |

| 4 | オランダ | 30.2トン | 0% |

| 5 | ロシア | 25.8トン | 0% |

| 全体計 | 6306.9トン | ||

原子力委員会の『昭和62年版原子力白書』は、日本の原発事業者が米国以外からの濃縮ウランを混焼する場合、30%を上限にする契約を結んでいると指摘。制約が課されていることを明らかにしています。

さらに重大なのは、1988年の目米原子力協定で、「核燃料サイクル施設」の建設をはじめ危険な計画が新たに大きく動き出したことです。協定の付属書4は、使用済み核燃料からウランやプルトニウムを取り出して再び燃料にする「六ケ所村商業用再処理施設」(青森県)や、使用した以上の燃料(プルトニウム)を生み出せるとした高速増殖炉「もんじゅ」(福井県)などを列挙し、米国の同意が与えられています。

米国自身は技術的に未完成だとして再処理施設の運転は行っていないにもかかわらず、一連の施設建設への同意は、日本を「実験場」とすることを意味しました。

政権交代後も

こうして進められてきた原発の大量建設は、民主党政権になっても引き継がれました。

2010年6月、菅直人首椙は、総電力に占める原子力発電の割合を20年後に50%以上にすることを想定し、最低でも14基以上の原発を新増設するとした「エネルギー基本計画」を閣議決定。11月にはオバマ米大統領との会談で、原子力分野での日米協力の推進を確認しました。

今年3月の東日本大震災による福島原発事故を受け、菅首相は「エネルギー基本計画」を「いったん白紙に戻して議論する」と表明しました。しかし、5月末のフランスでの主要8力国首脳会議(G8サミット)では、オバマ大統領らを前に「最高度の原子力の安全を実現する」などと表明し、原子力発電を今後も続けていくことを国際公約しました。

「安全神話」が完全に崩壊した福島原発事故の現実を見れば、「最高度の安全」という首相の言葉はむなしく響くばかりです。日本が原発ゼロの道に踏み出すためにも、対米従属のくびきから抜け出すことが必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月12日付掲載

(この連載は、榎本好孝、竹下岳が担当しました)

最初は「実験炉」と言いながら、結局30年間のアメリカ産の「濃縮ウラン」の購入義務付けされるってのはおかしいですよね。

さらに問題は、使用済み核燃料でも危険なのに、そこからウランやプルトニウムを取り出して再び核燃料にする「核燃料サイクル」で、高速増殖炉やプルサーマルが取り組まれていることです。

言い出しっぺのアメリカでさえ技術的に未完成として行っていないことを日本を「実験場」にしていることです。

今こそ、アメリカの呪縛(じゅばく)から脱却して、エネルギー政策も自然エネルギー中心に転換していく時だと思います。