千葉県我孫子市がかつて文学の中心地だったとは知らかんば。

千葉県の北総地域でもマイナー中のマイナーである我孫子市がまさか。千葉県居住歴、約28年の自分、知らかんば。

武者小路実篤、志賀直哉という錚々たる文人がかつて手賀沼のほとりに居を構えていたという事実。知らかんば。

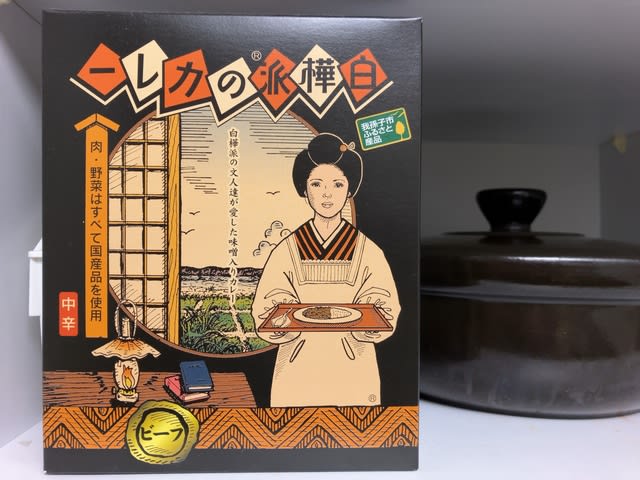

上野駅の物産展で見つけたレトルトカレー。

「白樺派のカレー」は我孫子市のスーパー経営者で食の研究家、石戸孝行さんが再現を試みたことが発端になったという。石戸さん、知らかんば。

「白樺派のカレー」は文学同人誌「白樺」に参加した美術家、柳宗悦の奥方で、世界的なアルト歌手、柳兼子がアドバイスを仰ぎながら作り上げたカレーらしい。時は20世紀初頭。大正時代初期である。

柳兼子がカレーのアドバイスを仰いだのが、英国人の陶芸家、バーナード・リーチだったという。

リーーーチ。

「白樺派のカレー普及会」ホームページには、こんな一文が寄せられている。

雑誌「民藝」(昭和45年8月号)に掲載された柳兼子さんの文章である。

「カレーライスを食べていたら、リーチさん『これに味噌入れたらうまいだろう』

リーチさんの発案で、田舎の粒味噌入りのおいしいカレーライスが出たりしました。」

「白樺派のカレー」には味噌が入っているのがポイントである。近隣の佐倉市は味噌が名産である。地域柄、味噌には困っていなかったはずだ。

恐らく、初期の柳兼子のカレーはコクがなかったのだろう。コクを出すために、リーチが味噌を提案したということは想像に難くない。インドを植民地とし、スパイスの貿易を行っていたイギリス人からのアドバイスである。この地域で、日本で、カレーのコクをだすのはもう味噌しかなかったのだ。

その、「白樺派のカレー」、これが本当に大正時代のカレーかというくらい今時のカレー。当時風にいえば、モダン。味噌の味はほぼ感じないが、味わいには重厚感がある。カレーソースがやや黒いのは味噌カラーか。

おいしい。

これが本格的な日本のカレーの夜明けだったと信じたい。

柳兼子とバーナード・リーチが近代日本のカレーの礎を築いたのではないだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます