今週からお盆休みです。

次男を置いて、一人で伊丹空港から飛行機に乗りました。

ANA767便。ちょっと雲がち。

隣には小学生と幼稚園の姉妹。通路を挟んだ3人席には、男の赤ちゃんと両親。

面倒を見る気満々でしたが、2人ともとってもいい子で、そして、通路を隔ててお父さんが手をかけていて、全くアテが外れました。

飛行機が着いて、お母さんが「すみません。」とおっしゃったので、「いいえ、全然。いい子たちですね。」と応えました。

さて、飛行機が着いて、「着きました。とこですか?」とLINE。

「荷物回収の5番。」

東京から直行の夫と合流。

沖縄の空です!

レンタカーを借りて、南城市 ユインチホテルへ、遅遅からの出発だったので今日はホテルの温泉に入って、

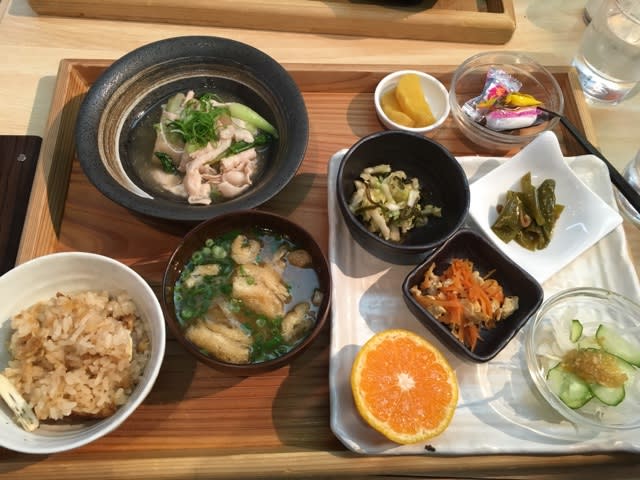

食べて

泡盛…夫ですが

猿人の湯。

いいお湯でした!

本温泉水は、地底2,119m~1,500mの約500万年前(新生代新第三紀・鮮新世)と約5,400万年前(古第三紀始新世)の異なる時代の地層から湧出したものが地上に上がるまでに自然にブレンドされたものです。

最古の人類である猿人の一種アルディピテクス・ラミダスが生まれた頃の太古の化石海水が含まれています。

現在の一般海水の8割の塩分量が示されていますが、美肌効果にも関連があるといわれるメタケイ酸やカルシウム、ヨー素、鉄や栄養塩類が多く含まれるなど海水とは全く異なる性質もあります。そこで「猿人の湯」と名付けられ、キャラクター愛称の「アルピー」はアルディピテクスに由来しています。

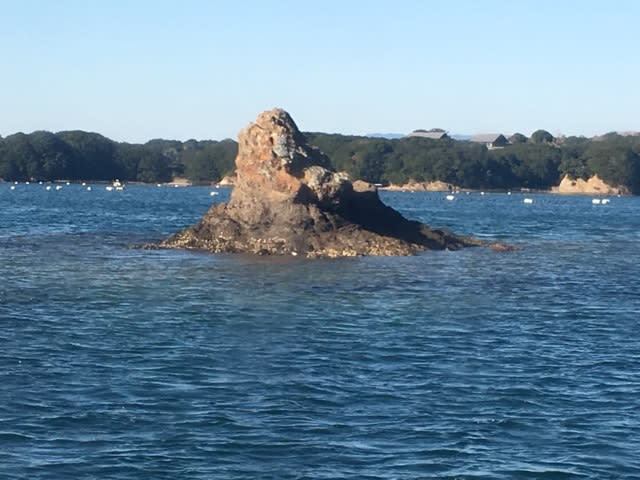

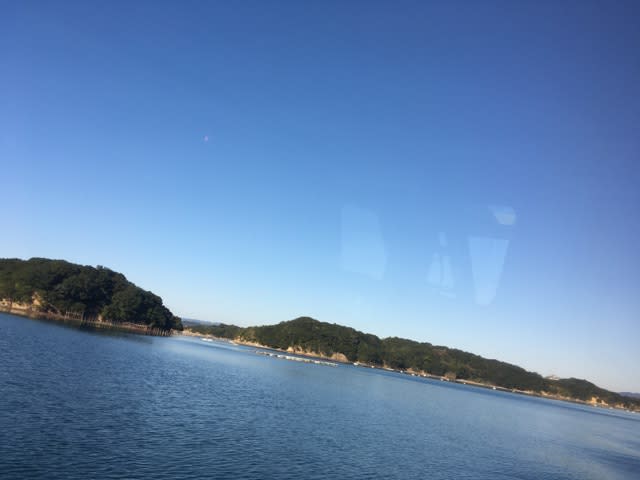

波も少ない内海、英虞湾クルーズ。

波も少ない内海、英虞湾クルーズ。