パンケーキなるものを食べてみました。

ってギターの川原さんが食べたのですが…。

ジュリアーニのデュオコンチェルタントop.85

6月30日西宮ギター練習会のコンサート 夙川公民館ホールで演奏します。

みっちり練習した後、くずはモールでランチ。

アロハテーブル。前回来た時は長蛇の列で入れませんでしたが、今回は一組待っているだけでした。1:30頃だからピーク過ぎてただけかも。

私はおろしチキン唐揚げ。

お腹いっぱいなりました。

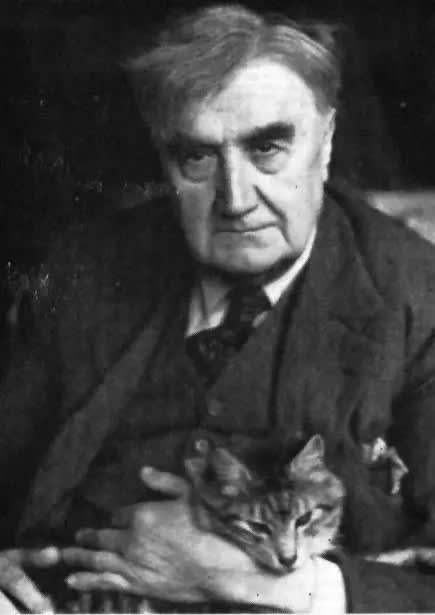

スティーブン・コリンズ・フォスター(1826 - 1864年)アメリカ合衆国 ペンシルベニア州ローレンスビル生まれ、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク没

は、19世紀半ばのアメリカ合衆国を代表する歌曲作曲家。

アルスター・スコッツ(北アイルランドに入植したスコットランド人)の曽祖父の家系を引く比較的裕福な家庭に10人兄弟の末っ子として育ちました。

彼の生まれた家は「白壁の家」(White Cottage)と呼ばれていました。父のウィリアムは、ヴァイオリンを演奏し、母のエリーザ・トムリンスンも詩情豊かな教養に富む女性でした。姉2人もピアノをよく演奏しました。

フォスター自身も幼児期より並ならぬ音楽的才能を見せ、7歳からはフルートを、9歳からはギターを独学で習得し、後にはクラリネットも修め、1841年、15歳の時にはアゼンス・アカデミー卒業式の際に自作の「ティオガ円舞曲」をアテネ・アカデミーの教会でフルートで奏しました(この作品はピアノ独奏曲として現存します)。

作曲に興味を持ったフォスターはモーツァルト、ベートーヴェン、ウェーバーらの作品を寝る間も惜しみ研究していたという。このようにアカデミックな音楽教育はほとんど受けなかったにもかかわらず、二十歳になるまでにすでにいくつか歌曲を出版していました。

最初の歌曲は1844年に出版された「窓を開け、恋人よ」(Open Thy Lattice, Love)で16歳のときの作品です。

翌1845年には弟と友人からなるセーヴル・ハーモニスツ重唱団のために「ルイジアナの美人」、「ネッド叔父さん」などを作曲します。

1845年4月にピッツバーグは大火に見舞われ、町の3分の1にもあたる約1000棟の建物を焼失する。

1846年にオハイオ州シンシナティに転居し、兄の蒸気船海運会社・アーウィン・フォスター商会(Irwin & Foster)で簿記係を務めます。

当時のシンシナティは、ピッツバーグをしのぐ勢いの多文化社会であり、彼の働く会社の窓の外にはオハイオ川に蒸気船がひっきりなしに行き交い、南部の黒人音楽や荷揚げ作業人夫の労働歌に満ち溢れていました。

このシンシナティ在住中に、当時独立戦争後の新大陸で流行した黒人霊歌風である最初のヒット曲「おおスザンナ」を発表。

これは1848年〜1849年のカリフォルニアのゴールド・ラッシュの賛歌となりました。

当時、白人が顔を黒く塗り大げさに歌うミンストレル・ショーやエチオピア風の喜劇役者の魅力に強く引きつけられていましたが、その結果が1849年に出版された曲集『フォスターのミンストレル・ソング集』(Foster's Ethiopian Melodies)に結実し、クリスティ・ミンストレルズによってヒットした「やさしいネリー」(Nelly Was A Lady)が収録されています。

同年フォスターはペンシルベニアに戻ってコンサートを開き、クリスティ・ミンストレルズと共演、最も有名な歌曲が書かれる時代の始まりとなりました。

1850年に、ピッツバーグの名医の長女であるジェーン・マクダウェル(Jane Denny McDowell, 1829年 - 1903年)と結婚、翌年には娘マリオンをもうけます。

この後に音楽的円熟を見せ「ケンタッキーの我が家」、「主人は冷たい土の中に」、「故郷の人々」(「スワニー河」)の傑作を次々に生みます。

1853年にフォスターはニューヨークに出てファース・ポンド社と契約を結び、自作・他者の歌曲などをアンサンブル用に編曲した「ソーシャル・オーケストラ」(The Social Orchestra)を発表。翌1854年には「金髪のジェニー」を発表。この年に妻子もニューヨークに移り住みます。

が、翌年にはフォスターは単身ピッツバーグに戻り、続いて妻子も追うが、1855年の両親の死と翌1856年の兄ダニングの死はフォスター一家に打撃を与え、借金暮らしに陥ります。

1857年、ファース・ポンド社との先払い契約によって辛うじて金銭を得るが困窮生活は続きます。1860年にニューヨーク市に再び転出し「オールド・ブラック・ジョー」を発表。

1864年1月10日、マンハッタンの下町「バワリー」のノース・アメリカン・ホテルに滞在中であったフォスターは、粉々に割れた洗面台のそばで頭部および頚部から大量に出血した状態で倒れているところを作詞家ジョージ・クーパーによって発見され、ベレビュー病院に搬送されたものの3日後の13日に発熱と出血多量で死亡しました。

数日前から発熱していて、意識朦朧の状態でベッドから起き出し、洗面所に入ったところで平衡感覚を失って転倒、その際に頭部を洗面台にぶつけて割ってしまい、その破片で頚動脈を切断されたことが致命傷になったものと推測されています。

37歳没。この時のフォスターの所持品はわずか38セントの小銭と、「親愛なる友だちとやさしき心よ」(dear friends and gentle hearts)と走り書きされた紙片だけでしたた。

フォスターの死を知らされた妻ジェニーは遺体と対面するやその場で泣き崩れたと伝えられています。

1862年の作品「夢見る人」(「夢路より」)が発表されたのは死後2か月後のことである。亡骸はペンシルベニア州ピッツバーグのアレゲーニー墓地に埋葬されています。

ケンタッキーの我が家(: My Old Kentucky Home)は、アメリカ合衆国ケンタッキー州の州歌として採用されている。日本ケンタッキー・フライド・チキンのCMソングでもある。

ケンタッキーの我が家は、1852年に 作詞・作曲され、1853年に出版されました。

1928年3月19日には公式州歌としてケンタッキー州議会により採用されます。 州北部の町バーズタウンにあるフォスターの従兄弟で法律家のジョン・ローアンの家が、この「我が家」のモデルといわれています。

しかし、フォスターがその時期に彼の家を訪れたという証拠がなく、これを疑問視する声もあります。

「ケンタッキー」の名称の採用は「故郷の人々(スワニー河)」と同様に語呂の良さで選んだのではないかとする説もあります。

1852年には、黒人奴隷問題に大きな影響を与えた「アンクル・トムの小屋(Uncle Tom’s Cabin)」が出版されており、作曲の動機になったのではないかとの説も有力です。

この曲は、ケンタッキーダービーの際に毎年伝統的に、ルイビル大学のマーチングバンドの演奏に合わせて歌われています。

1982年からはスティーブンフォスターハンデキャップという競馬の競走が行われています。

「ケンタッキーの我が家」

懐かしいケンタッキーの家は日差しで明るく輝いている

夏の日、人々は皆、楽しそうにしている

トウモロコシの穂先は熟して、牧草地には花が咲いている

鳥達は一日中音楽を奏で

これ以上泣かないで、私のお嬢さん

おお、今日はもうそれ以上泣かないで

私たちは懐かしいケンタッキーの我が家の為に歌を一曲歌う

遠くへ行ってしまった懐かしいケンタッキーの我が家の為に

子供達は小屋の床を楽しそうに転げ回る

全ては幸福で輝いていた

やがて厳しい時代が来てドアを叩く

懐かしいケンタッキーの我が家、おやすみなさい!

VIDEO