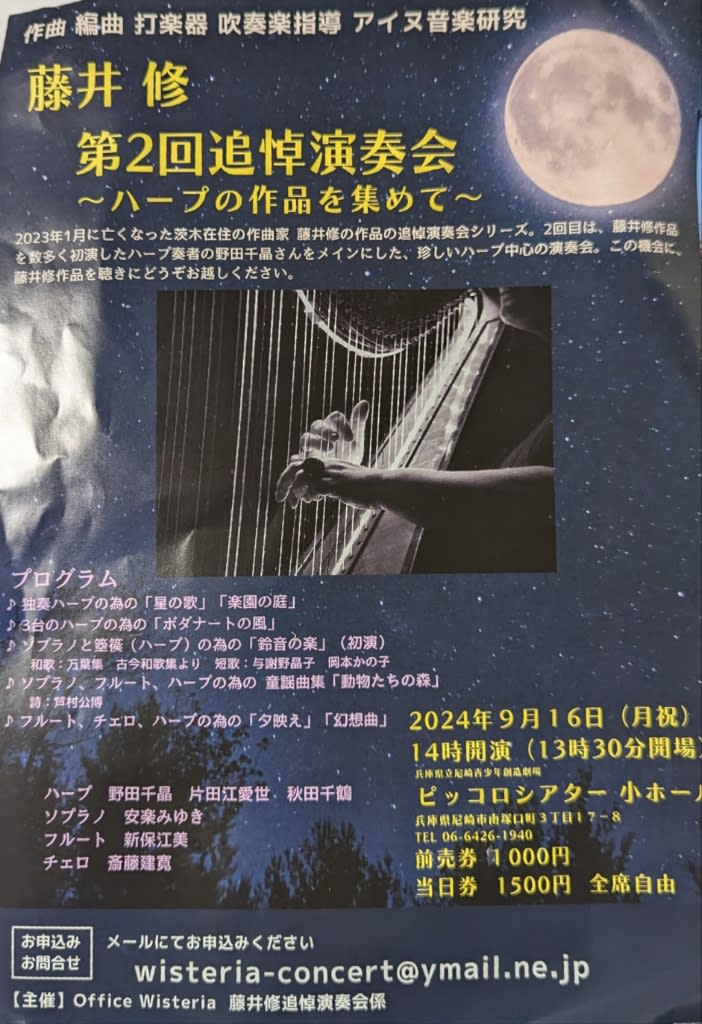

野球にあまり興味はないけれど…阪神電車に乗って西宮ギター練習会に行ったら、向こうの線路に甲子園ラッピング電車が…。

うまく撮れなかったけれど、甲子園は特別な球場。

これを投稿する明日には優勝校が決まります。

優勝するのは たった一校。

去って行った高校生たちもきっと何か大きなものを得たはず。

勝っても負けても試合を楽しんで!

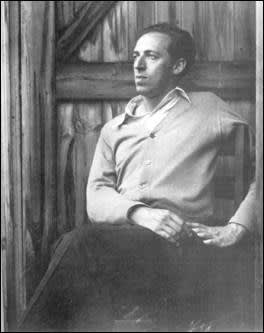

ウィリアム・ハワード・シューマン(1910– 1992年)アメリカ合衆国ニューヨーク市ブロンクス生まれ、

少年時代からヴァイオリンやバンジョーを弾き始めますが、当初は野球に情熱を注ぎました。

ハイスクール時代にダンス・バンドを結成し、自らはベース奏者として結婚式などで演奏しました。

1928年にニューヨーク大学商学部に入学すると同時に、広告業界で働き始めます。この頃は、親しい友人のE.B.マークス・ジュニアらの作詞家とともに、ポピュラー音楽の作曲を始めています。

1930年4月4日に実姉オードリーとともにカーネギー・ホールにおいて、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮によるニューヨーク・フィルハーモニックの演奏会を聴いて深い感銘を受け、職業作曲家への転身を決意します。

大学を中退し、個人教師について作曲を学び始めます。

セルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951年)

の知遇を得ます。彼は後にウィリアム・シューマンの庇護者となりました。

1935年から1945年まで、サラ・ローレンス大学で作曲を指導。

1943年に、ウォルト・ホイットマンの詩集『草の葉』に基づくカンタータ『自由の歌』(A Free Song )によって、ピューリッツァー音楽賞の最初の受賞者に選ばれます。

1946年にジュリアード音楽学校校長に就任してジュリアード弦楽四重奏団を創設します。

1961年にリンカーン・センターに音楽監督として転出します。

1953年シューマンは

オペラ「強打者マイティ ケーシー」を作曲しています。

「アメリカの心と精神を知りたい人は、野球を学んだほうがよいでしょう... 1951年秋に私たち全員が経験した情熱の素晴らしい浄化、土壇場でリーグ優勝を奪われたドジャースの運命に対するうめき声は、ギリシャ悲劇がどのようなものであったかを私たちにいくらか教えてくれます。野球は、国民的で、英雄的で、都市国家の対立の中で分裂している点でギリシャ的です...アメリカ人は野球を理解しています。それは明確なアメリカの思想の真実の領域です。」

オペラ「強打者マイティ ケーシー」あらすじ

野球のビッグマッチの日、センタービルは州選手権をかけてマッドビルと対戦します。9回裏、負けているマッドビルのために、名選手ケイシーが打席に立ちます。ケイシーは力強くスイングしますが、結局、ファンの希望をよそに三振してしまいます。