お水を汲みに行った帰りによりました。

名物「お土居餅」の名前に魅かれて暖簾をくぐったら、ご高齢の男性が出てこられて、「何しましょう?」

御土居は1591年豊臣秀吉が作った京都を囲む土塁のことです。

入れてもらいました。

アウグスブルグで発行された新聞記事・京都大学図書館所蔵

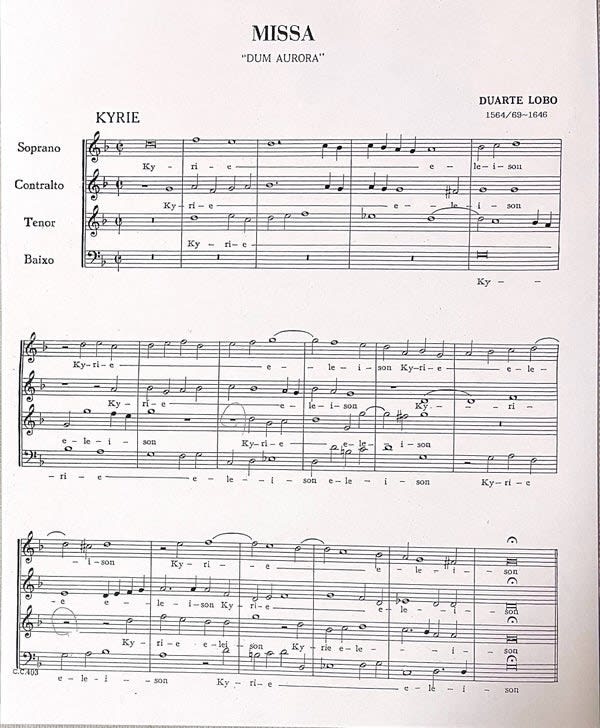

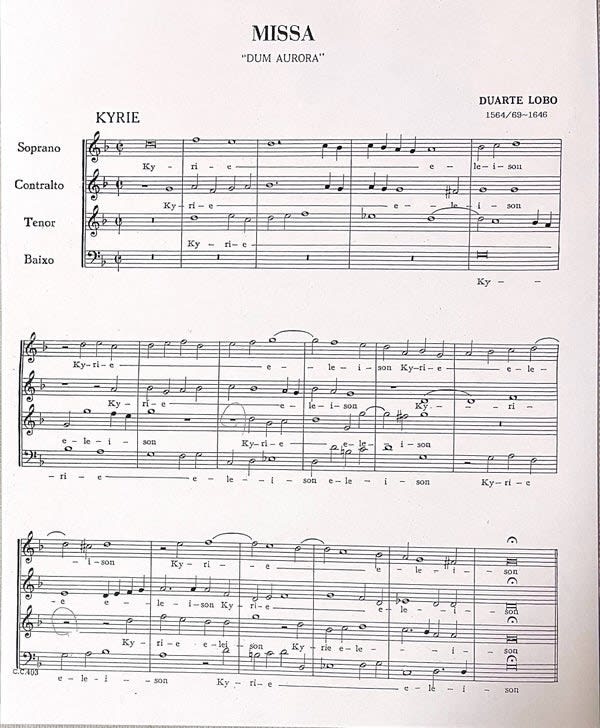

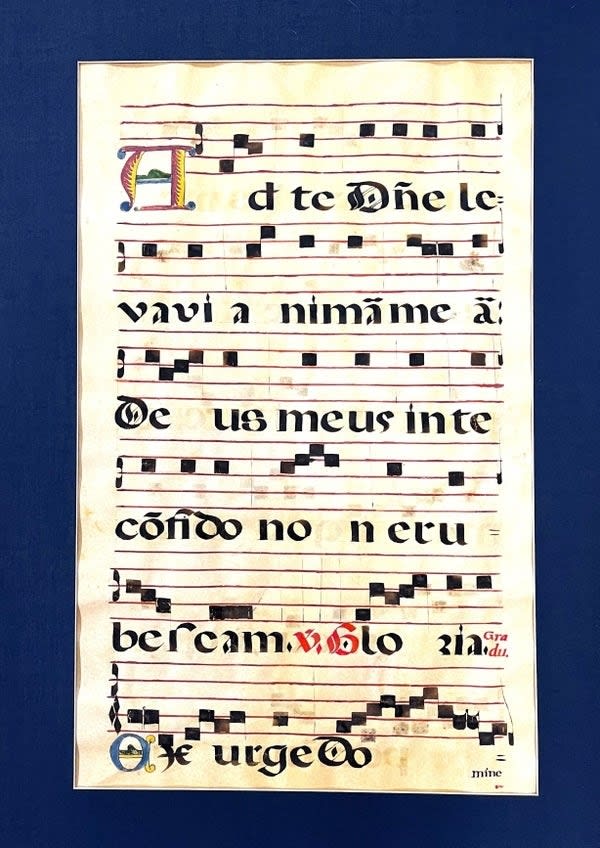

ドゥアルテ ロボのミサ曲・Dum Aurora(暁のミサ)キリエ・エレイゾン1頁目

竹を銅筒の代わりに使用したパイプオルガン・複製品・平山照秋氏制作・天草コレジオ館所蔵

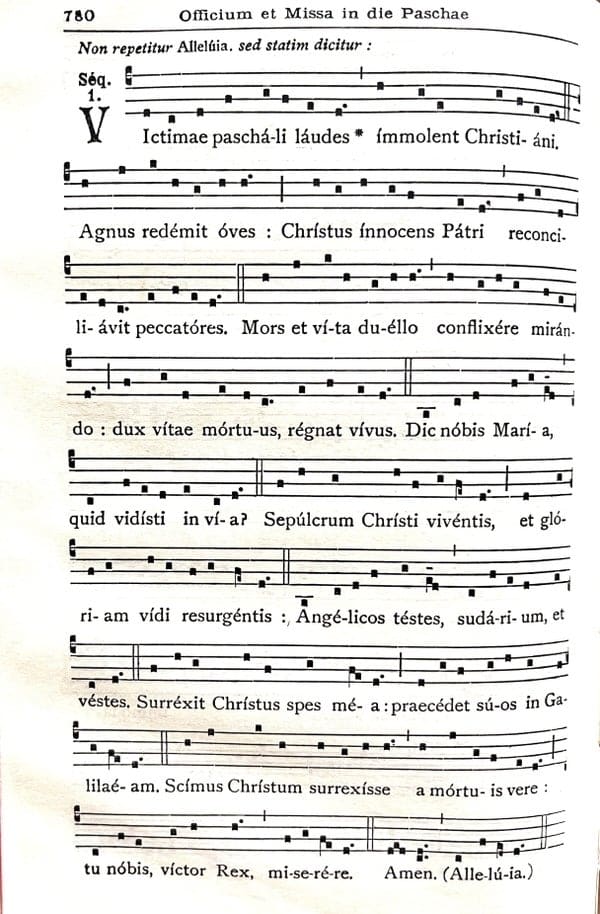

グレゴリオ聖歌

が歌われた可能性が最も高いと考える説もあります。(太閤・豊臣秀吉の京都聚楽第で天正遣欧少年使節が御前演奏した曲について 高田重孝より)

京都市の北区にある光悦堂

名物「お土居餅」の名前に魅かれて暖簾をくぐったら、ご高齢の男性が出てこられて、「何しましょう?」

悩んでいると、「もう五十五年ここでやってます。隣が空いた時にね、お金ないけど親と師匠に援助してもらって買いました。」

「その隣はね。金物屋さんやったけど、そこも買いました。」

「へー!そうなのですね。」

「25の時からやからね。こないだね。そこの金物屋息子が、何十年かぶりかで訪ねてくれましてん。うれしかったですわ〜!」

おしゃべりが止まりません。

「御土居餅ってこれですね。」

「御土居って家の前の」

「御土居って秀吉が作ったあれ?」

「そうや。鍵持ってるよ。町内会で任されてますねん。」

御土居は1591年豊臣秀吉が作った京都を囲む土塁のことです。

応仁の乱で荒れた人心を治めるためにつくられたとも、洛外からの侵入者から都を守るために作られたとも、水害からの防災のためとも言われています。(諸説あります。)

徳川家康の時代になると、御土居は分断されたり移築されたり、天災で崩れたりで部分的に残っているだけです。

その一部がここにあるのです。

「お月さんがあの御土居の端からあがって、あっちの山に沈んでいくのが見えて、すごい良い感じやで。」

御土居餅

こし餡をえんどう豆を混ぜた餅米で包んできな粉をかけて、御土居を表したもの

こし餡をえんどう豆を混ぜた餅米で包んできな粉をかけて、御土居を表したもの

「こっちはね、きな粉を皮に使った他所ではないおもちやで。」

垣内餅

入れてもらいました。

気がついたら何分も話し込んでいました。

かわいい店主さんでした。

1591年。

秀吉の命を受け、天正の少年使節がマカオ、ポルトガル、スペイン、ローマを周り10年の旅から帰国。

アウグスブルグで発行された新聞記事・京都大学図書館所蔵

1591年3月3日(天正19年1月8日)聚楽第で西洋音楽を演奏しています。

この時に演奏されたのは、ジョスカン・デ・プレの「千々の悲しみ・Mille regretz」とされてきました。

このブログでも以前そうご紹介しました。が、最近この説に異論があります。

「千々の悲しみ」はフランス人作曲家のジョスカン・デ・プレによって書かれたフランス語で歌う曲です。

少年たちは、ポルトガル語に精通していました。

フランスに寄っていない彼らに

当時フランス語を誰かが翻訳して、わざわざ彼らに教えたとは思えないと言うことです。

もう一点は、秀吉の記録には曲名の記載無いので想像するしかないのです。

残っている書類というと楽譜です。

日本のセミナリオ(キリスト教徒の少年教育施設)でその後「千々の悲しみ」が教えられたり、教会で演奏された楽譜や記載が残っていないということです。

バテレン追放令が出されてから、1610年代に入ってもセミナリオや教会は残っていて、楽譜のリストが残っていました。

禁教令が出て、

1614年マカオに日本から持ち出された楽譜があります。そこに載っていたのは下記の5冊だそうです。

「音符を附した三つの受難書」Tria Passiona cum notis musicis

「合唱提要」一冊 um Manual de Coro

「大音楽書」三冊 Tres libros de Solfa grandes

「ローマ交誦聖歌集」一冊 um antiphonario Romano

「ドゥアルテ・ロボのミサ曲」一冊 um Libro de Missas de Duarte Lobo

ドゥアルテ ロボのミサ曲・Dum Aurora(暁のミサ)キリエ・エレイゾン1頁目

ドゥアルテ ロボはポルトガルのエヴォラ大聖堂のオルガニストで、使節団はそこで『聖十字架称賛記念日』の通常のミサ曲の中で

『Crux Fidelis・聖なる十字架の木は』

『Per signum Crucis・十字架の御印により』

『O quam gloriosum・おお、天の国の栄光は』

『Crucum Tuam・十字架を称えて崇める』の4曲が演奏されるのを聞いた記録があり、後に伊東マンショ、千々石ミゲルがエヴォラ大聖堂のオルガンを記念式典で弾いた記録もあるそうです。(曲名はわからない)

竹を銅筒の代わりに使用したパイプオルガン・複製品・平山照秋氏制作・天草コレジオ館所蔵

1600年・天草志岐の画学舎で竹筒のパイプオルガンが数台制作されたという記録が残されている

これらの曲が演奏されたのかも。という説。

または、1500年からの当時のコレジオで施された音楽教育はグレゴリオ聖歌が中心で、使節団として派遣される前から少年たちはその歌を学んでいました。

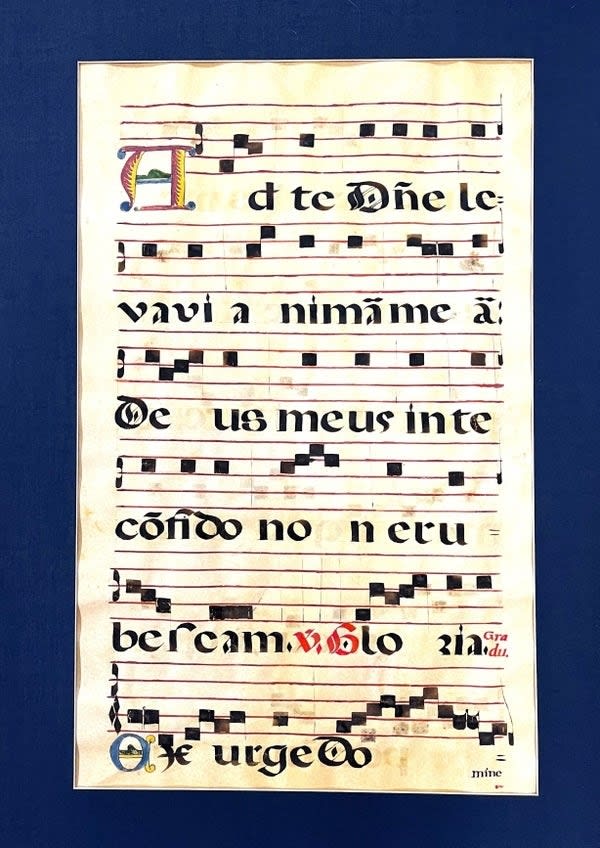

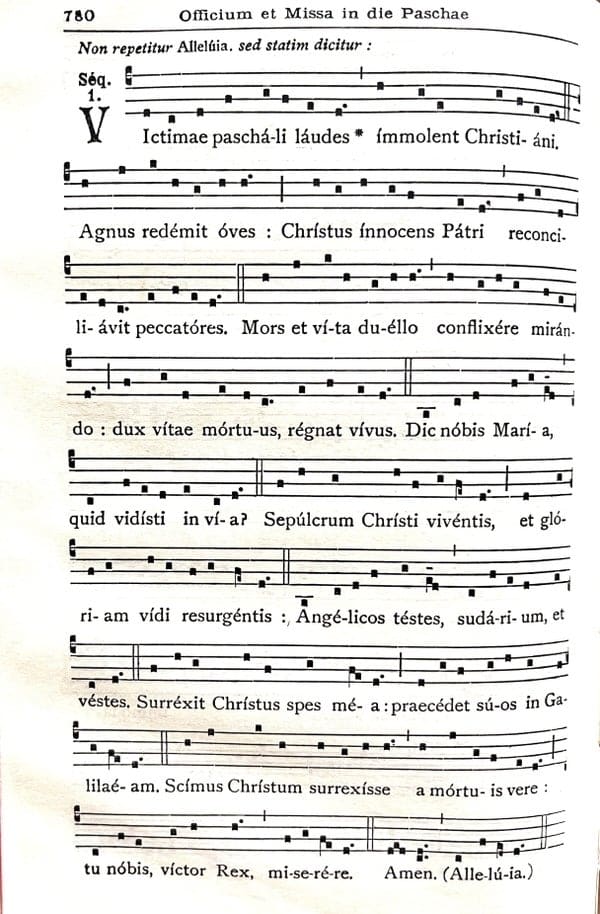

グレゴリオ聖歌

太閤豊臣秀吉の前で演奏した、3月3日という日付から教会暦では復活祭・イースターの期間にあたるので、グレゴリオ聖歌の中で最も美しい旋律と言われている「我らの過ぎ越し・Victimae Paschali laudes・復活祭の続唱」

が歌われた可能性が最も高いと考える説もあります。(太閤・豊臣秀吉の京都聚楽第で天正遣欧少年使節が御前演奏した曲について 高田重孝より)

結論は記録が無いので、持ち越される訳ですがロマンは深まりました。

グレゴリオ聖歌の「われらの過ぎ越し」