フェスティバルホールで四天王寺さんの「呪能」を拝見しました。

室町時代、この笛を見たいと、後花園院が京都へ運ばせたところ粉々になり、四天王寺に持ち帰ると元に戻っていたという伝承から「京不見御笛(きょうみずのおふえ)」と呼ばれています。

「青海波」は雨乞いの舞、「二の舞」は振りすぎた雨を治めるための舞で、ユーモラスなもので卑賤のものが舞うとされ、「二の舞を踏む」という語源になった舞です。

四天王寺では聖徳太子が自ら作ったという龍笛と高麗笛が収められています。その笛に、太子をお迎えするための舞「蘇利古」

お帰りになる時の舞「太平楽急」

これは、槍や刀を振り回して舞われますが、平和を祈って振るので刀や弓は逆さまについているそうです。

舞の終わりの方で抜刀すると篝火か点灯し、太子の魂はお社にお帰りになられます。

5世紀の笛が残っていることが驚きですが、それが現役で活躍することはもっと驚きです。

室町時代、この笛を見たいと、後花園院が京都へ運ばせたところ粉々になり、四天王寺に持ち帰ると元に戻っていたという伝承から「京不見御笛(きょうみずのおふえ)」と呼ばれています。

舞や音楽、衣装もその頃インドなどから入ってきてそのままの形で受け継がれています。

おそらく本国では失われたのではないでしょうか?

ゆっくりとしたリズムは四拍子ではじめから終わりまで全く変わりません。

しかし、丹田に力が込められ、惹きつけられて目が離せません。

源氏が舞ったという舞や、厳島神社にも同じ舞が残っていたり、おそらく春日大社にも…長い歴史を感じます。

ガムランや、トルコの軍隊の音楽の響きも含まれているような(おそらくあちらの方は変化してしまった)不思議な感じです。

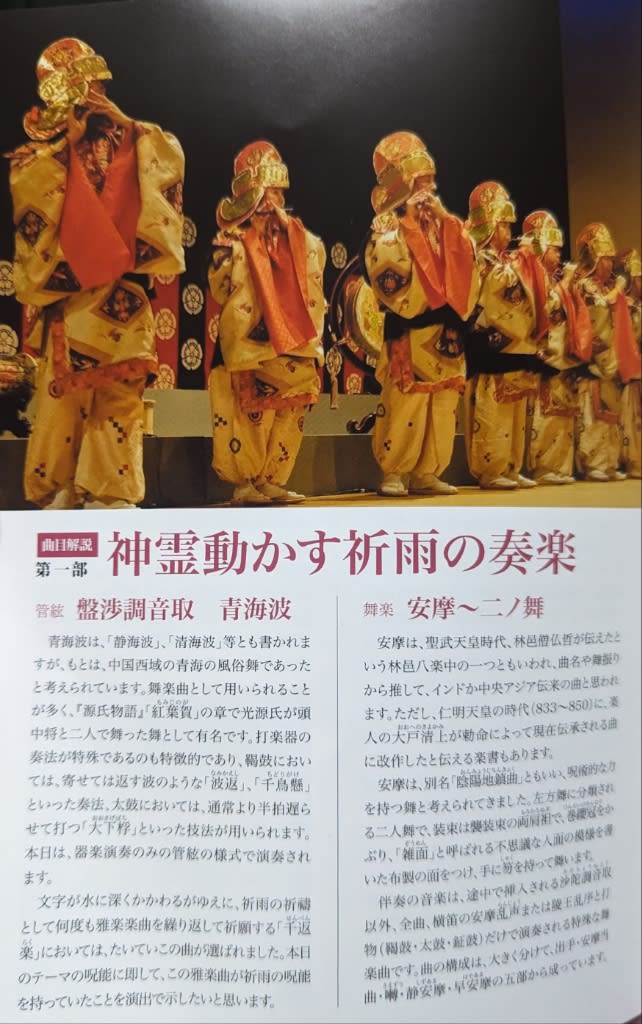

金銀に朱色や濃い緑、藍色など色彩豊かな衣装や舞台にも魅せられます。

しかも、あのお面!あれは何??

楽しかった〜!調べても記述のないものばかり。