土曜日伊藤公一先生のレッスンで梅田ドルチェ楽器に行きました。

ドロップ型のキーが、思いのほか押しやすいです。

1725年

の宮廷楽長として奉職した最終年です。

またまたこってり絞られました。

先生はニコニコして穏やかで少しも怖くはないのですが、どんな音の乱れも聞き逃しません。

私が思っているレガートはレガートではなく、スタカートはスタカートではない。

合っていると思っている音はズレているという具合に…。

「楽譜に書かれている。あたりまえのことをあたりまえにする。」と言うのがどんなに厳しいことか身に叩き込まれるレッスンです。

、レッスンのあと、榎田先生が「ある。」と言っておられた樹脂のバスフルートを試しに3階でパウエルフルートフェアーをやっているはず、行ってみました。

フェアーの調整会…予約取れなかったです。

「久米さん、調整受けられますか?」と店員さんが聞いてくれました。

「出遅れて予約取れなかったんです。」と言うと

「それがたった今キャンセルが出て、12:40が空いているんです。どうされますか?」

12:35!

「うわぁ~!お願いします🙇」

飛びつきました。

「今日宝くじ買ったら当たるかも。」と調整の小林さん。

しっかり見ていただきました。

その間、バスフルートのお試し。

樹脂フルートのGou

グレーが出てきました。

吹いてみるといいです!

軽くて音も簡単に出て、調整もほぼ要らないそうです。

少し誤算はCと C#トリルキーが押しにくいこと、思っている位置にない上に内側に埋まっていて押しにくい。

これで39万円。

「個体差はあるのですか?」と聞くと

「ありますよ。」と茶色を出してきてくれました。

本当です。こちらの方が音が前に出る感じです。

「吹き比べていいですか?」というとSANKYOのバスフルートが出てきました。

ドロップ型のキーが、思いのほか押しやすいです。

「いいですね〜。」

「いいですね。」音色、音の出、申し分無いです。

良くなったとは言え、やっぱりこの音色にはかないません。

しかし、重たい。

「一曲吹けないわ。」というと

支持棒をつけてくれました。

膝に立てて使ったり、首から下げたストラップにつけて演奏するのと使い分けられます。長さも調整できます。

これは便利。

「これなら買いたい。高いですか?」

「これはリップ銀で116万円。」

樹脂が39万円なのでだいぶ違いますが、この音色なら買いたい。

ところがその楽器は先約が合って売れないそうです。

残念。

というか無かってよかったのか。

お財布のことをおもうとね…。

安くていい楽器はなかなかありません😭💦。

オーケストラでの低音木管楽器と言えばファゴットです。

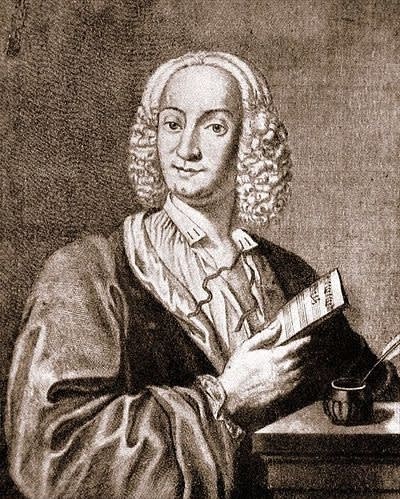

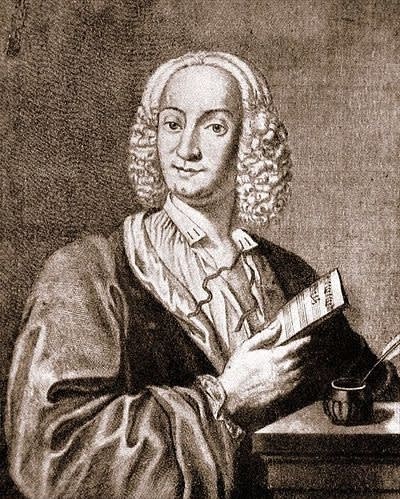

アントニオ ヴィヴァルディ(1678-1742年)ヴェネツィア共和国ヴェネツィア生まれ、オーストリア大公国ヴェネツィア没

1725年

ファゴットのための協奏曲を量産しています。

現存しているRV466番から504番までの39曲の楽譜が残されています。

468と482は一部ですが。

すべてはファゴットと弦楽、通奏低音のための協奏曲になっています。

制作年代ははっきりとしていませんが、多くは1720年頃に作曲されています。

1720年と言えば

1718年-1720年 - (40歳-42歳)マントヴァでヘッセン=ダルムシュタット方伯エルンスト・ルートヴィヒ(1667-1739年 在位1678-1739年)

の宮廷楽長として奉職した最終年です。

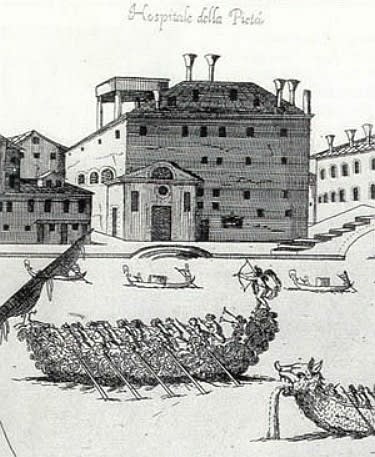

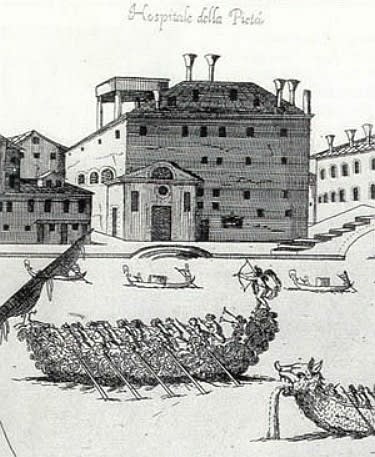

ピエタ音楽院(1346年に孤児や棄児を養育するための慈善機関として設立されました。女子は主に音楽教育を男子は大工などの教育を受けました。音楽会の収入や寄付で、成り立っていました。)

ヴィヴァルディが教鞭をとったピエタ慈善院付属音楽院

で1716年から名実共に「協奏曲長」(Maestro de' concerti)に就任していたこともあり、おそらくこの音楽院のオーケストラのために作曲したのではないかと思われます。

で1716年から名実共に「協奏曲長」(Maestro de' concerti)に就任していたこともあり、おそらくこの音楽院のオーケストラのために作曲したのではないかと思われます。

このあとの

1723年7月にピエタの理事会はヴィヴァルディに対してピエタ音楽院のために協奏曲を月に2曲提供すること、旅行中は楽譜を郵送すること、リハーサルを2回ないし3回ほど指導する契約を正式に交わしています。

ファゴット協奏曲RV484