1ヶ月ぶりに京都今出川大宮の冨久田治彦先生のレッスンでした。

1ヶ月練習していたライヒャのスケールエテュードの3番、1ヶ月開くからと毎日4番も練習していたのに、楽譜…忘れました!

こんなこと初めて。

バ〜ンと2回分やってドヤ顔するはずだったのに〜。

残念。来月3回分…はさすがに時間がなくて上がらないでしょう。

しかし、ギターの渡邉信行さんとするレニャーニのグランドデュオは見てもらいました。

今朝、なんと渡邉さんが、imslpの楽譜から印刷譜を起こして送ってくれました。

1800年代のスコアの無い楽譜、つまり手書きパート譜だけだったのを楽譜ソフトで結合譜を作り、パート譜を…。

すごい!

見やすい!

ただし今日は前の楽譜が慣れているので手書き譜で見ていただきました。

2カ月ぶりですが「今日は。音がいいね!」と褒めてもらってうれしかった。

高音を吹くときに口を緩め、低音を吹くときに逆に口を固めに絞る。

フォルテで緩め、ピアノで固める。

これを徹底するように言われました。

なるほど納得です。

冨久田先生のレッスンは具体的でわかりやすいです。

今日はこの前の雪が、嘘のように暖かかったです。

帰りに市バスに乗ったら、前から足の悪い人がやってきました。

市バスは後ろから入って前からでる方式です。ゆっくり回ろうとしていると、

運転手さん、前のドアを開けて、「前から入ってください。」

ルールはいろいろあるのだろうけど、こういうの好きです。

宗教寛容令(しゅうきょうかんようれい、 英:Edict of toleration)とは、特定の宗教の信者が迫害されないこと、すなわち特定の宗教に関する信教の自由を政府や君主が保証したものです。

古来何度か出されています。

古代

紀元前539年 – キュロス・シリンダー:アケメネス朝のキュロス2世

が、バビロンのマルドゥク信仰など様々な信仰(ユダヤ教も含むとされる)の復興を認めたものです。

311年 – ガレリウスの宗教寛容令:ローマ帝国の皇帝ガレリウス、コンスタンティヌス1世

ふさはリキニウスが発した勅令。ディオクレティアヌス時代からのキリスト教迫害を公式に終わらせました。

中世

1264年9月8日 - カリシュの法令:ヴィエルコポルスカ公ボレスワフ・ポボジュヌィ

が発した、ユダヤ人の高い法的地位を認めた法令。

1436年 – バーゼルの誓約:バーゼル公会議において、神聖ローマ皇帝ジギスムント

らがボヘミア王国のウトラキスト(フス派穏健派)の信仰を一部許容しました。

近世

1562年1月 – サン=ジェルマン勅令:一月勅令とも。フランスの摂政カトリーヌ・ド・メディシス

が、ユグノーの信仰を条件付きで認めた勅令。2カ月で破棄

1568年1月28日 – トルダの勅令:「宗教寛容と良心の自由の法令」とも。東ハンガリー王国のヤーノシュ2世

が発した勅令。国内で従来認められていたカトリック、ルター派、カルヴァン派に加えてユニテリアンの信仰も保証しました。その他の信仰も、公式な保護は与えないながらも認めました。

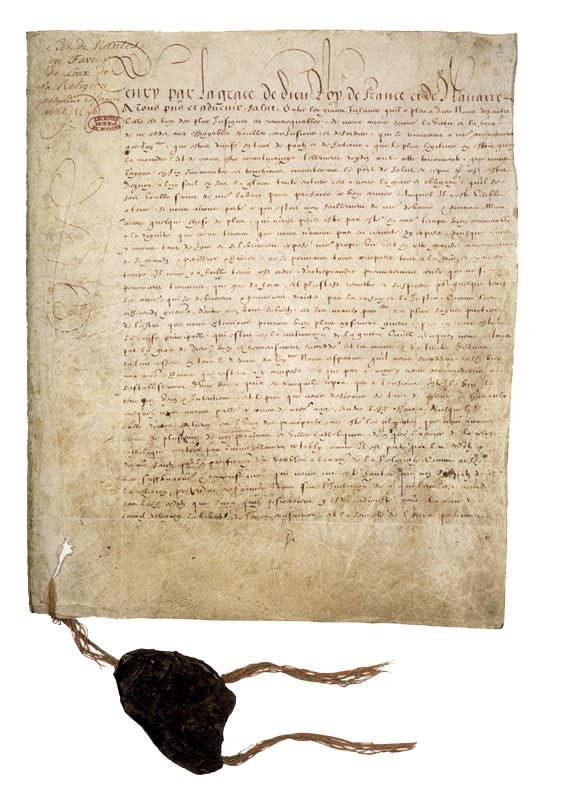

1573年1月28日 – ワルシャワ連盟協約

ワルシャワ連盟協約の原本

ポーランド・リトアニア共和国の貴族が締結しました、あらゆる信教の自由を認めた法令。後にヘンリク条項に加えられ、以降のポーランド王は即位する際に必ず宣誓することを義務付けられました。

ポーランド・リトアニア共和国の貴族が締結しました、あらゆる信教の自由を認めた法令。後にヘンリク条項に加えられ、以降のポーランド王は即位する際に必ず宣誓することを義務付けられました。

1579年1月23日 – ユトレヒト同盟:八十年戦争において、プロテスタントの多いネーデルラント北部の独立派7州が結成した対スペイン同盟。個人の信教の自由を認めるとともに、今後カトリック州が信仰を捨てずに同盟に加わることを認めました。

1598年4月13日 – ナントの勅令

:フランスのアンリ4世が、ユグノーに限定的な信教の自由を認めた勅令。公の場での信仰、集会の許可、公職や大学への就職、要塞都市の維持を認めました。1685年、ルイ14世がフォンテーヌブローの勅令でナントの勅令を破棄。

1609年 – ルドルフ2世の勅書:神聖ローマ皇帝ルドルフ2世

が、ボヘミア王としてボヘミア・シロンスクの非貴族階級を含めた全住民に信教の自由を認めました。

1649年4月21日 – メリーランド寛容法:アメリカ東海岸のメリーランド植民地で、キリスト教内での信教の自由を認めた法律。イギリスのアメリカ植民地において宗教的寛容を唱えた2番目の法令で、ヘイトスピーチを制限したものとしては世界初。 法令は1649年に破棄され、また復活し、アメリカ合衆国憲法修正第1条(1791年制定)制定に大きな影響を与えました。

1664年9月16日 – ブランデンブルク寛容令:ブランデンブルク選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム

が発布した宗教寛容令。

プロテスタント各派間の寛容を定めるとともに、カトリックやプロテスタントが他宗派の信条を批判することを禁じました。

1689年5月24日 – 寛容法:

イングランド議会で可決され、ピューリタンなどの非国教徒プロテスタントに対する差別を撤廃した法律。ただしカトリックやユニテリアンなど急進派プロテスタントは意図的に除外されました。

1692年3月22日 – 天主教公認の上諭:清の康熙帝

が、イエズス会によるカトリック布教を公認し、宣教師や教会への攻撃を禁じました。

1724年にキリスト教を再び全面禁止。

1712年3月29日 – ビューティンゲン寛容法:イーゼンブルク=ビューディンゲン伯エルンスト・カジミール1世が、完全な思想・良心の自由を認めた法令。

1773年6月17日 – エカチェリーナ2世

の寛容勅令:ロシアのエカチェリーナ2世が、国内のタタール人などのムスリムの抗争への対応として発した勅令。ロシア領内に存在するあらゆる信仰に対する寛容を約束しました。

1781年10月13日/1782年1月2日 – ヨーゼフ2世の寛容令・寛容勅令:神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世

がハプスブルク帝国内の非カトリック教徒(ルター派、カルヴァン派、セルビア正教)に信教の自由を与えた法令(ヨーゼフ主義)。1782年の勅令ではユダヤ人も適用範囲に含めました。ヨーゼフ2世は1790年の死で撤回。

1784年 – トリーア寛容勅令:トリーア選帝侯クレメンス・ヴェンツェル・フォン・ザクセンが、トリーア領内のプロテスタントへの寛容を述べた勅令。

1787年11月29日 – ヴェルサイユ勅令:フランスのルイ16世

が、ユグノーやユダヤ人など非カトリック教徒に公民としての権利を認めた勅令。

近代

1839年7月17日 – ハワイ寛容勅令:ハワイ王国のカメハメハ3世が、従来優勢だったプロテスタントに加えてカトリックの宣教も認めた勅令。

1844年3月21日 – 1844年の寛容勅令:オスマン帝国において、イスラーム圏での「背教の罪」が必ずしも死刑とはならないとする解釈が出され、パレスチナへのユダヤ人植民が容認されました。

1847年3月30日 – フリードリヒ・ヴィルヘルム4世

の寛容勅令:プロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルム4世が、棄教の自由を認めました。

20世紀

1905年4月30日/1906年10月30日 – ニコライ2世の寛容勅令:ロシアのニコライ2世

が、ロシア正教会以外の宗教に法的地位を与えた勅令。1906年の勅令では、ロシア正教会から分離したセクトにも法的地位を認めました。

1598年ナントの勅令を出したアンリ4王妃マリー・ド・メデシスとアンリ4世の結婚。

新作オペラ「エウリディーチェ」(史上第2番目のオペラとなる!)は、ヤコポ・ペーリ(Jacopo Peri 1561年8月20日 - 1633年8月12日)

はイタリア・ルネサンス末期からバロック初期にかけて活躍した音楽家で、初めてオペラを作曲した人物。

16世紀末のフィレンツェ(トスカーナ大公国)で、ジョバンニ・デ・バルディ伯爵を中心に古代ギリシャの演劇を復興しようという動きが始まりました。

想像で捉えるほかありませんが、ギリシャ悲劇を模範に、歌うようなセリフを用いる劇が考えられました。

この運動の中で、1597年ごろにペーリがギリシャ神話を題材にした『ダフネ』(Dafne)を作曲しました。

これが今日、オペラとみなされる知られる限り最古の作品です(台本はすべて現存していますが音楽は断片のみが伝わっています)。

後のペーリの作品である『エウリディーチェ』。

フィレンツェで16世紀末から活動していた芸術家集団「カメラータ」による、古代ギリシア悲劇を再興させようとする試みの中で生み出された作品です。

ペーリは、この作品でモノディ様式を駆使し、また、『エウリディーチェ』の序文で、語りの部分における音高の変化と、歌の音程のある動きとが古代ギリシア演劇の理論において区別されていたことに触れ、語りと歌の中間をいく、古代ギリシアの人々が英雄詩の吟唱に用いていたと考えられるものを見いだそうとしたと述べています。

通奏低音が据え置かれる中、歌唱声部は協和音と不協和音の間を行き来し、特に強調すべき音節(単語)に達した際には、協和音となるように留意しました。

なお、ペーリは、オッターヴィオ・リヌッチーニと組む形で1598年に音楽劇《ダフネ》を制作・発表していたが、この作品の音楽は失われている

台本は、ギリシア神話に基づき、リヌッチーニによって書かれました。

1600年10月、フランス王アンリ4世とマリーア・デ・メディチ

の婚礼の催し物として、フィレンツェのピッティ宮殿において初演されました。

エウリディーチェ

プロローグ

「悲劇」と名付けられた登場人物により、有節歌曲の形式で、王室の婚礼に対する祝福の言葉が歌われます。

トラーキアの野

オルフェオとエウリディーチェの婚礼の場面から始まります。

エウリディーチェが自らの幸福な気持ちを歌い、仲間のニンフたちともに去る。オルフェオが友人たちと現れ、「過去の苦しみも今は幸せに変わった」と歌い、ティルシが婚礼の神を称えて「こよなく美しい星が清らかに燃える中で」と歌う。しかし、ダフネーが現れて、エウリディーチェが毒蛇に脚を噛まれて死んだ、と告げます。

オルフェオはエウリディーチェを取り戻しに行く決意を固め、「私は泣かない、嘆かない」と歌います。

地獄

オルフェオは、女神ヴェーネレの導きで地獄の入口にたどり着きます。

ヴェーネレは、「あとは自分の音楽の力で進むように」と告げて立ち去ります。

オルヴェオが「私の涙に泣け、地獄の霊たちよ」と歌うと、地獄の王プルトーネは憤りますが、オルフェオの歌声に感動したプロセルピナやカロンテに促され、地獄の掟を破り、オルフェオにエウリディーチェを返す決断をします。

トラキアの野

友人たちがオルフェオの安否を気遣っていると、エウリディーチェを連れてオルフェオが現れます。

オルフェオは「私の歌に喜べ、緑の森よ」と歌い、エウリディーチェが続いて「この喜ばしい大気の中で」を歌います。一同がオルフェオの音楽の素晴らしさを讃えて幕となります。

「エウリディーチェ」プロローグ トラキアの野 「森の中なら」