だいぶ前に読み終わっていて、ああいい小説だなと、ちょこっと下書きを書いた。

書いたはいいけれどそのまま放置。なかなかアップできないでいた。

そんなんだから当然忘れている。もうもう思い出すのが大変で。

『月の立つ林で』 いちばん最新で読んだ青山美智子さんの小説。

その前に読んだ作品が『赤と青とエスキース』

あれ?今までの青山さんの作品とはちょっと違う小説だなと感じて、少し読みにくかった

けれど最後の最後の結末が、やっぱり青山さんだとなって。

それに比べれば、『月の立つ林で』は安心安定の青山さん。

ごく普通に、誰しもが抱えるような悩みを持って、誰もが日々を送っている。

特別な人は出てこない、特別な事件は起こらない。でも生きにくい、やっぱりしんどい。

そんな人たちに送るツールが、ポッドキャスト。番組、タケトリ・オキナ『ツキない話』

そして、この番組が登場人物たちを緩やかに繋いでいく。

「ツキない話」ツキないをツキがないととるか、月が出ていないととるか。そこらあたり。

毎朝午前7時、10分間、月を偏愛する男性の番組、月についての豆知識や想いを語り続ける。

冒頭「竹林からお送りしております、タケトリ・オキナです。かぐや姫は元気かな」

の語り文句。

登場人物が何かのきっかけでこの番組を聞き始める。

それは偶然だったり誰かに勧められたりして。

*朔ヶ崎怜花 元看護師 就活中 弟がサクちゃん、朔ヶ崎祐樹

(この弟サクちゃんは何気にキーポイントになる人物で)

彼女はタケトリ・オキナを博識で、ちょっとユーモアがあって、表現豊かな男性と想像

する。オキナの声は朗らかで明瞭な、それでいてどこかしっとりと深みのある声を

している、と。

タケトリ・オキナは、番組で月の蘊蓄を。

「今日は新月です。どこにいるんだ新月。探せど探せど見つからないのが新月のニクイ

ところです。だけど、絶対にいるんだよな。この広い宇宙のどこかに、ひっそりと。

西洋占星術的には、新月は新しい時間のスタートのタイミングで、

初めてのことに触れたり、新しいことに渡来する絶好の日」

こんな語り掛けが、仕事をやめようかと逡巡している朔ヶ崎怜花の背中を押したりして。

*本田重太郎は、お笑い芸人を目指していたが挫折して、今は宅急便の配達員。

彼はタケトリ・オキナの声を、

「いい声だな。優しくて静かで、どこかさみしくて、なのにあたたかくて、親しみやすくて」

と表現する。

声はその人となりを表すものね。ましてやポッドキャストは声だけで届けるわけだもの。

朔ヶ崎祐樹ことサクちゃんは相方。サクちゃんだけが売れて・・・

重太郎はそれが嫌さに宅急便の配達員となって。誠実な仕事ぶりにバイク整備士の

高羽さんが感心するの。

そのバイク整備士の*高羽(たかば)さんは高羽ガレージを経営。

ひとり娘が妊娠して結婚して家から離れた所で生活している。高羽さんは当然許せない。

お婿さんは、忙しい仕事の合間を縫ってわざわざ高羽さんを訪ねてくれるのにね。

サクちゃんはここにも。

彼がポッドキャスト番組、タケトリ・オキナ『ツキない話』聞くように勧める。

それによって、ぎくしゃくしていた婿さんはじめ、家族とのつながりを考え直し取り戻す

きっかけになる。

タケトリ・オキナはこうつぶやく。

新月、

できれば毎晩、空に出ていてくれたらいいなあとも思うけど、でも、僕は、実は新月の

夜はちょっと気持ちが楽になったりもするんです。

最初から絶対見えないんだってわかっているなら期待もしなくてすむから

*逢坂那智 高校生18歳 母との二人暮らし

アルバイトにウーバーイーツの配達員をしている。

スクーターを買うために 家を出るためにね。

神城迅君は同級生でクラスメイト。迅君のお父さんは劇団を主宰していて、突然迅くんに

頼まれてそのバイトを始める。那智さんは、

ジンくんの声はちょっとだけタケトリ・オキナに似ていると思っている。

*北島睦子 主婦の傍らアクセサリーを作り販売していて、そちらの方が売れ始めて忙しく

なり、家族をうっとおしく思い始め、家族との関係がぎくしゃくし始めるわけ。

そんなときポッドキャスト番組、タケトリ・オキナ『ツキない話』を聴いて。

「僕たちがいつも月を見ているのと同じように、月にいたら地球を見ているんだろうなって」

彼の声は優しくて、話は面白かった。と。

旧暦では、新月が1ヶ月の始まりとされていました。月が始まる、月が立つ・・・そこから、

ついたちとなったそうです。新月を『月が立つ』と言う表現、すごく素敵だな、いいなあって、

僕は思います。

*リリカ 切り絵作家

と悩める人はここまで。リリカさんのところでタケトリ・オキナが誰か、かぐや姫とは。

実は誰に向かって元気かなと語り掛けていたのかが判明して、ああやはりそうなのかと。

「タケトリ・オキナ様、あなたと夜ごとに見上げた月を、愛してくれてありがとう」

いつもの青山さん作品と同じように、誰かが誰かとまあるく輪になってつながって

「関わっている」。それは「見えないつながり」であって、青山さんは「見えないけれど、

そこにいる存在」とはなんだろうと考えたときに「新月」だと言っている。

みんな幸せに、ほんのちょっぴり幸せになってくれればのいつもの青山さんの物語。

読み終わった後はしみじみとした温かい思いが残る。

それがちょっと物足りないといえば物足りない。のかもしれない。

下書きに置いている間に本屋大賞が発表されて、この小説は第5位に。

(webより)

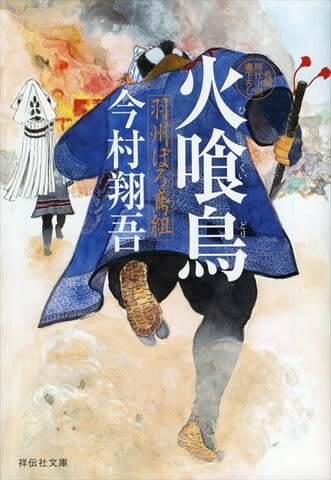

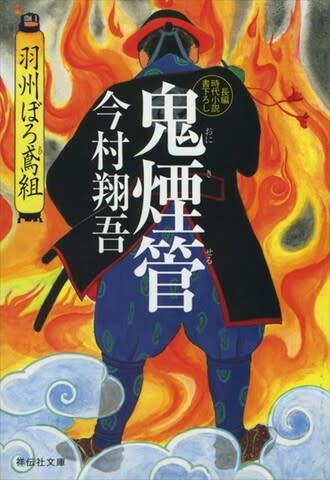

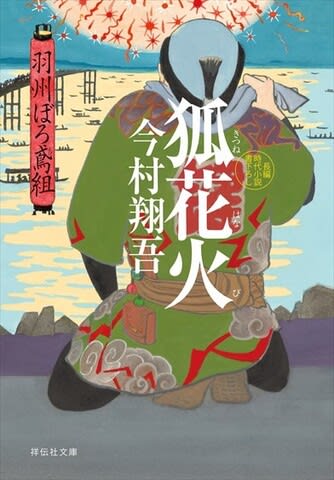

(webより) (webより)

(webより) 『塞王の楯』第166回直木賞受賞。

『塞王の楯』第166回直木賞受賞。

受賞後の第一作

受賞後の第一作 『じんかん』第11回山田風太郎賞受賞

『じんかん』第11回山田風太郎賞受賞

半纏に八咫烏

半纏に八咫烏

北村さゆりさんのイラストが

北村さゆりさんのイラストが 蘆澤泰偉さんのデザインで仕上がり

蘆澤泰偉さんのデザインで仕上がり 北村さんイラスト

北村さんイラスト 蘆澤さんがカバーデザイン

蘆澤さんがカバーデザイン  未読

未読