春に神奈川近代文学館で「小津安二郎」没後60年の展覧会が開催されていた、が、

どうにも足が向かなくて結局観ることなく終わってしまった。

うーん、行っておくべきだったなと軽く後悔していたのよ。

もう少し若かったころに「東京物語」を観て感動して以来、小津監督関係の本を

読み漁ったのにな。興味津々の人だったのにな。

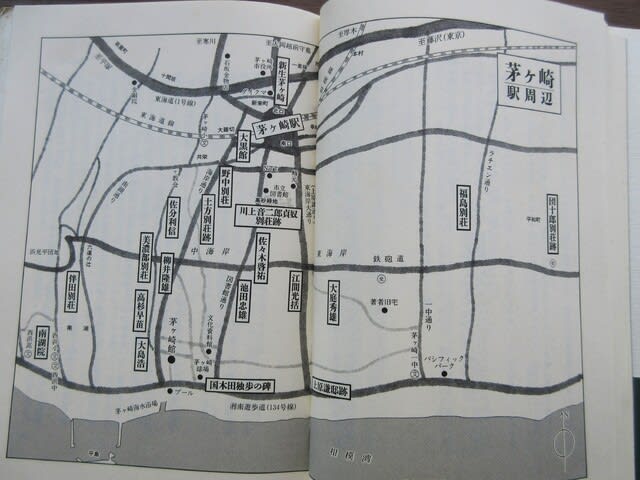

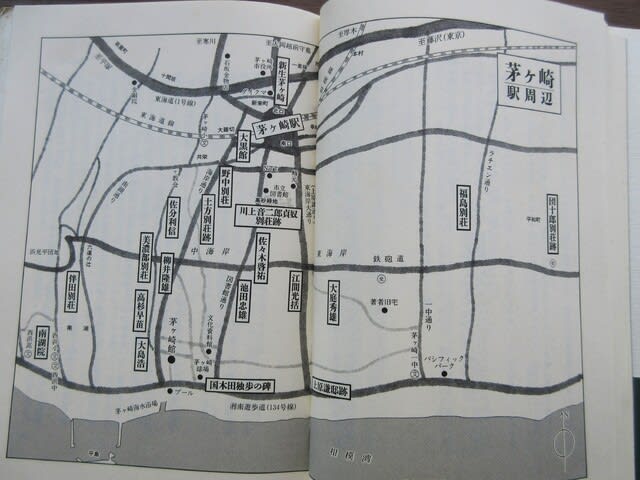

近隣の美術館で何かないかと検索していたら「茅ヶ崎美術館」で

『開館25周年記念 生誕120年 没後60年 小津安二郎の審美眼』

が開催されている。期間も長い、美術館はアクセスもいい、今度こそ行ってこようと。

それにつけては、茅ヶ崎館関係の本を読んでおこうと、確か私持っていたなと本棚を。

ハードカバーの本はほとんど処分したが、小津さん関係の本は何冊か取っておいたはず。

『小津安二郎と茅ヶ崎館』石坂昌三著  少しずつ

少しずつ

読み返して茅ヶ崎館と小津安二郎とのかかわりを復習。何度読んでも小津さんに惹かれる。

ところどころを抜粋。

小津語録

「どうでもよいことは流行に従い

重大なことは道徳に従い

芸術のことは自分に従う」

茅ヶ崎館、小津の部屋は中二階、一番海寄りの角部屋二番である。八畳一間のバスもトイレも

ない素朴な部屋だ。窓からは、松林とツツジ、金雀枝の庭が見えた。

一見何の変哲もない、茅ヶ崎館のこの部屋に小津は戦後の十年間、毎年百五十日から二百日も

滞在しシナリオを書いた。

この部屋で書いたシナリオの中に、『晩春』『麦秋』最高傑作『東京物語』の三大名作がある。

原節子が主演したこの三作品は、いずれも主人公の名を「紀子」といったため、『紀子三部作』

と呼ばれた。

小津語録

「脚本を書いているときが、一番楽しい。それを配役する段になってがっかりする。現場で俳優を

動かして見て、もう一度がっくり来る」

監督の撮影現場の出で立ち、白い帽子、白いワイシャツ、グレーのズボンに白タビのいつも決まった

同じスタイルだった。

このスタイルね

このスタイルね

このスタイル

このスタイル

(web拝借)スタッフは小津さん用に茣蓙を持って待機していたそうだ。

巨匠は王様だった。カメラの位置を決めるのも、小道具の位置も、俳優の位置も、カメラを

覗いたままで「笠さん、もうちょい観音寄りだ。お銚子は二センチ前に。あっ行き過ぎた」

演出もやはり、カメラを覗いたままで「原さん、コーヒーをスプーンで右回し二回かき回してから、

静かに目線を上げてセリフをいう。じゃあ、テストいってみましょう」

ほぼ全作品に出演した笠智衆さんはその著書『小津安二郎先生の思い出』」の中で書いている。

小津演出は、箸の上げ下げからオチョコの置き方、ご飯をゴクンと飲み込むのどの動かし方

まで、それこそ一から十まで決めていくものでした。あまり細かいのでなんだかロボットに

なったような気分になり・・・

そうだろうなと素人の私でさえそう思う。これじゃ笠さんはNGを出す王様になるわけだ。

小津組の中で一発OK組ももちろんいて、笠さんはあこがれたそうだ。

杉村春子さん、佐分利信さん。

俳優の演技を許さなかった小津監督だが、杉村春子さんだけは別格で好きなようにさせていた、

と別の本でも読んだ記憶がある。やっぱりそうなのか。

もうひとつ。

笠さん、ある場面での動作に

「そりゃあちょっと不自然じゃないですか」思い切って抗議してみたら、

「笠さん、僕は、君の演技より映画の構図の方が大事なんだよ」と、一蹴されてしまいました。

って。まさしく「芸術のことは自分がに従う」そのもの。

「小津先生は、原節子と初めて会った時、少年のように頬をポッと紅く染めた。」

伝説のように語り伝えられている。

小津は昭和三十年『早春』の脚本を茅ヶ崎館で書いたのを最後に、野田が兄から譲り受けた蓼科の

山荘を仕事場にして、茅ヶ崎へ再び戻ることはなかった。

茅ヶ崎館では「明日からいきますから」という、ちょっと鼻声の小津の電話のかかるのを待ち続

けたが、ついにかからなかった。

「秋日和」(1960)頃からは、五十七歳の小津の日記に「大変草臥れた」の記述が、目立つようになる。

そうよ、小津さんエピソード私の十八番。秋日和撮影の時、あまりに撮影が延びるのでスタッフが

脚本の表紙の「日」に1本縦線を入れて「秋田和」にした、というエピソード。

そうなんだ、当の小津さんも草臥れていたんだ。

小津安二郎

明治36年(1903)12月12日深川に生まれる。

昭和38年(1963)12月12日還暦の誕生日に死去。

そんな地元であるかのような茅ヶ崎での展覧会。

高砂緑地を通り抜け

高砂緑地を通り抜け

茅ヶ崎美術館

茅ヶ崎美術館

館内は撮影禁止 下の2点は許可 いずれも小津さん直筆

茅ヶ崎館 小津さんの部屋を再現

以下はパンフレットを

期待が大きかったからかしら、ちょっと物足りなかったことは内緒。

*パンパスグラス

*パンパスグラス

昨夕

昨夕 (ネット拝借)

(ネット拝借)

ルコウソウ

ルコウソウ オリーブ

オリーブ ムラサキシキブ

ムラサキシキブ ヘクソカズラ

ヘクソカズラ

柿

柿 レモン

レモン カラスウリ

カラスウリ

キバナコスモス

キバナコスモス アオギリ

アオギリ

このスタイルね

このスタイルね このスタイル

このスタイル

高砂緑地を通り抜け

高砂緑地を通り抜け 茅ヶ崎美術館

茅ヶ崎美術館

切った後

切った後

ヤブラン

ヤブラン

ハツユキカズラの葉色が美しい

ハツユキカズラの葉色が美しい ボケの実

ボケの実 吾亦紅 うーん

吾亦紅 うーん