あれっ?向田さん、こんな本書いていたっけ?と。

食エッセイだったのね。食いしん坊エッセイ傑作選とある。

食べものと、それにまつわる人間を見事に描いた珠玉作品を厳選収録か。

向田さんのエッセイにたびたび出てくるお父さんのエピソード。

お父さんは、家庭的に恵まれず、高等小学校卒の学歴で、苦労しながら保険会社の

給仕に入り、年若くして支店長になった方。

それだけに家族の中で特別扱いされないと機嫌が悪くなる。

「昔カレー」の中でもその性格はいかんなく発揮されている。

お父さんには別ごしらえの辛いカレー、コップの水、金線の入っている大ぶりの

西洋皿。

今から考えると、よく毎晩文句のタネがつづいたものだと感心してしまうのだが、

夕食は女房子供への訓戒の場であった。

そんな夕食だから昔ながらのうどん粉とカレー粉で作ったカレーは、

お母さんが給仕の世話をしていると、お母さんの前のカレーが冷えて皮膜を

かぶりしわが寄る。向田さんはそれが悲しかった。

父が怒りだすと、匙が皿に当たって音をたてないように注意しいしい食べていた。

という光景が目の前にありありと浮かんでくる。

カレーをご馳走だと思い込んでいた。

しかも、私の場合カレーの匂いには必ず、父の怒声と、おびえながら食べたうす暗い

茶の間の記憶がダブって、一家だんらんの楽しさなど、かけらも思い出さないのに。

思い出というものはなかなかに厄介なものだ。

「父の詫び状」

今までも何回も読んでいる、そして何度読んでもやはり心の機微に胸を打たれる。

お父さんは仕事柄代理店や外交員の人たちをもてなす。家に連れてきてもてなす。

ある朝、お母さんが玄関のガラス戸を開け放して、敷居に湯をかけている。

酔いつぶれて明け方帰って行った客が粗相した吐瀉物が、敷居のところにいっぱい凍り

ついているその始末をしていた。見かねた向田さんが、

「あたしがするから」と敷居の細かいところにいっぱいつまったものを

爪楊枝で掘り出し始めた。家族はこんなことまでしなくてはいけないのかと思いながらね。

気がついたら、すぐうしろの上がりかまちのところに父が立っていた。

寝巻に新聞を持ち、素足で立って私が手を動かすのを見ている。「悪いな」「すまないね」

労いの言葉なし。黙って、素足のまま、私が終わるまで吹きさらしの玄関に立っていた。

三四日して東京へ帰る日、小遣いの額はそのまま。

仙台駅まで送ってきたお父さんにねぎらいの言葉はなかった。

東京に帰ったら、父の手紙が来ていると祖母が言う。

巻紙に筆で、いつもより改まった文面で、しっかり勉強するように書いてあった。

終わりの方に、「此の度は格別の御働き」という一行があり、そこだけ朱筆で

傍線が引かれてあった。

それが父の詫び状であった。

なんというかほんとうにしみじみするわけよ。

向田父娘の表に出さない感情のやり取りが伝わってきて切なくなる。

自分のように、短絡的にしか相手の気持ちを読み取れないものにはとてもできない。

なんて比べるのもおこがましいわね。

他にも、そんなこんなのいろいろなエピソードがあって、昭和の情景が鮮やかに

浮かんでくる。本当に久しぶりに読んだ向田作品、一気に向田さんの世界に

連れて行ってもらった気がする。

舌の記憶(昔カレー、昆布石鹸 ほか)

食べる人(拾う人、いちじく ほか)

鮮やかなシーン(父の詫び状、ごはん ほか)

到来物・土地の味(メロン、寸劇 ほか)

シナリオ 寺内貫太郎一家2より 第三回

レモン

レモン オリーブ

オリーブ レモン

レモン

元の横浜市役所が ひゃあだわ

元の横浜市役所が ひゃあだわ

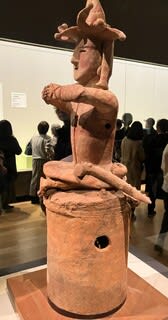

《船形埴輪》

《船形埴輪》 《円筒埴輪》いやあ大きい 2mもあるんですって

《円筒埴輪》いやあ大きい 2mもあるんですって 《椅子形埴輪》

《椅子形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》 《旗を立てた馬形埴輪》

《旗を立てた馬形埴輪》 《子馬形埴輪》

《子馬形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》

《猿形埴輪》

《猿形埴輪》