ふくしま集団疎開裁判の弁護団のひとりでいらっしゃる、柳原敏夫氏が書かれた論文を紹介します。

「6.24」一周年の思い――なぜ、ふくしまで集団疎開が実現しないのか(7.19一部追加)

弁護団 柳原敏夫

目 次

1、はじめに--二度目の3.11(人災)

2、福島原発事故の未来は原発事故の過去にある

3、三大政策の1つ「情報を隠すこと」の核心が子どもの被ばく情報だった

4、三大政策の1つ「様々な基準値を上げること」の動機が子どもの疎開を阻止するためだった

5、なぜキエフで子どもたちの集団疎開が実現したにもかかわらず、日本では実現しないのか

6、認識をまちがえた善意の献身が最悪の事態をもたらす――事故直後の犠牲者の殆んどが事故の認識をまちがえた善意の献身者たちで、落命は避けられた人災だった

7、「最も悪いのは放射能を怖がる精神的ストレス」論の起源はベトナム・シンドローム

8、原子力ムラの御用学者の起源は「水爆の父」と呼ばれたエドワード・テラー

9、原発事故は形を変えた核戦争であり、放射線と戦争の原理原則が貫徹される

10、事故5年後に制定された住民避難基準はチェルノブイリの憲法9条である

11、もし住民避難基準がもっと早く事故直後に制定されていれば98万人余の犠牲は避けられた

12、もし戦争終結がもっと早ければ、ヒロシマ・ナガサキの悲劇はなかった

13、おわりに--泣くのなら、今思い切り泣く、5年、10年後には泣かない

1、はじめに--二度目の3.11(人災)

憲法は子どもたちに、「教育を受ける権利」を保障しています(26条)。

そこには、「安全な環境で教育を受ける権利」も含まれています。

つまり、ふくしまの子どもたちは、「放射能の危険のない安全な環境で教育を受ける権利」が憲法上保障されています。

これを否定できる者は、誰もいないでしょう。

他方で、人権の基本原理によれば、最高の価値とされる人権を制約できるものは、唯一、最高の価値である人権しかありません。

つまり、人権が制限されるのは、「他者の人権との衝突」の場合しかありません。

しかし、福島原発事故に遭った子どもたちには、彼らの人権(安全な環境で教育を受ける権利)と衝突する他者の人権などありません。

衝突するのは、基本的に、お金の問題だけです。

「人権(命)対お金」の衝突なのだから、人権に軍配が上げるが当然です。

ましてや、国はかつて(1959年)、原発導入にあたって、原発事故による被害額を、国家予算の2.2倍(現在の国家予算なら200兆円)と試算済みです。

(報告書「大型原子炉の事故の理論的可能性及ぴ公衆損害に関する試算」)

元々、それだけの損害額を覚悟して、原発の導入を推進したのです。

金銭的にも、福島県の子どもたちの避難を、不可能だという言い訳は通用しません。

念のために言えば、福島第一原発は、子どもたちが遊んで壊したのではありません。

また、彼らが自分の意思で、原発を誘致したわけでもなければ、誘致を容認してきたわけでもありません。

子どもたちは、福島原発事故に対して何ひとつ、非難も責任もガマンも、負わされることのない存在なのです。

さらに、この疎開裁判は、既に発生した巨大原発事故の、今ここで、命が危険に晒されている子どもたちを救済するという、現在進行中の緊急避難の裁判です。

未来の事故の、未然防止のために、原発を差止めるといった裁判とは、レベルがぜんぜんちがいます。

ですから、裁判所が門前払いさえしなければ、天地がひっくり返らない限り、この裁判は負ける筈がない、

子どもたちの被ばくの危険性を、否定できるはずがない、そう確信していました。

そして裁判所は、門前払いをしませんでした。

にもかかわらず、昨年12月16日の、野田総理の「冷温停止宣言」とほぼ同時刻に合わせて、子どもたちの申立ては却下されました。

天と地がひっくり返ったのです。

私にとって、3.11の事故にも劣らない位の事故であり、衝撃でした。

社会が、道徳的に健全であるかどうかをはかる基準として、社会の最も弱い立場の人たちのことを、社会がどう取り扱うかという基準に勝るものはなく、

許し難い行為の犠牲者となっている子どもたち以上に、傷つきやすい存在、大切な存在はありません。

こう言ったのは、チョムスキーです。

この真理は、チョムスキーでなくても、世の支配者でも理解していることです。

だから、軍国主義の末期の時代ですら、子どもたちの集団疎開が実行されたのです。

それがなぜ、今の時代に実行できないのか。

それには、それなりの訳がある筈です。

爾来、「天と地がひっくり返った」のはなぜか、それは何を意味するのか。

ひっくり返った天と地を、元通りに戻すにはどうしたらよいのか。

そのことを考え続けてきました。

以下は、それについて、現在進行形の覚書です。

2、福島原発事故の未来は原発事故の過去にある

なぜ、過去の歴史を学ぶのか、これについて、柄谷行人は、こう述べています。

小説の未来は、小説の過去にある、と後藤明生が書いている。

小説が何処へ行くかを問うには、それがどこから来たかを問うべきである。

これは、ほかの領域にもあてはまる。

われわれがどこへ行くのかを問うには、どこから来たかを問うべきである。

資本主義の未来は、資本主義の起源にある。(批評空間93年NO.9編集後記)

これを、被ばくの歴史に当てはめるとこうなります。

福島原発事故で、われわれがどこへ行くのかを問うには、それがどこから来たかを問うべきである。

福島原発事故の未来は、原発事故の過去にある。

福島原発事故の未来は、過去最大の原発事故、つまりチェルノブイリ事故にある。

ただし、柄谷行人は、その際、それらの過去を、「普通に問えると思ってはならない。注意深くあらねばならない」と警告します。

様々な理由により、それは用意周到に歪められ、隠され、ねつ造されているからです。

例えば、9.11のテロの意味を、その過去から正しく学ぶためには、それらのねつ造を見破るチョムスキーの慧眼が必要でした。

この意味で、今中哲二さん、小出裕章さん、ベラルーシの研究者M.V.マリコ氏らが取り組んだ、

「チェルノブイリによる放射能災害--国際共同研究報告書」(1998年)は、事故による影響を科学的に分析した、我々市民にとっての宝物です。

それに対し、事故による影響を、政治的・社会的に分析した文献として、

中川保雄(中川恵一氏ではありません)さんの遺作、「放射線被曝の歴史」(1991年)と、

七沢潔さんの「原発事故を問う--チェルノブイリからもんじゅへ」(1996年岩波新書)を、推薦します。

中川保雄さんは、科学技術史専攻の研究者で、3.11まで、放射能に全く無知だった私が、この本で初めて、被ばくについて、信頼して学ぶに値する文献に出会えた、と思えました(そこから、アリス・スチュアート、スターングラス、ロザリー・バーテル、ゴフマンの存在も初めて知りました。

七沢潔さんは、昨年5月に放送され、大きな反響を呼んだ、「ネットワークでつくる放射能汚染地図」の番組制作に関わったジャーナリストです。

疎開裁判の申立から、1年が経った先ごろ、七沢さんの「原発事故を問う」を読んだとき、

これは、10年前の、過去のチェルノブイリ事故のことを語っているのではなくて、15年後の、ふくしまの未来のことを語っているのではないかと錯覚したほどでした。

それくらい、ここには福島原発事故の経過と、そっくりそのままのことが述べられていたからです。

なぜこれほどまでに、2つの事故は同じ経過をたどるのか――

根本的には、世界の原子力ムラの構造は、世界共通であり、従って、事故をめぐる経過も、必然的に同一となるからです。

しかし、それだけではなく、日本政府くらい、チェルノブイリ事故から学び尽くした連中は(今中さん、小出さんら一部を除いて)ほかにいないのではないか。

だから、3.11以降の日本政府も、三大政策[2]を曲がりなりにも着々と実行できた。

だとしたら、我々市民も、この老獪にして厚顔無恥の、日本政府と同じ位、チェルノブイリ事故から、徹底して学ぶ必要がある。

以下は、遅まきながら、七沢さんの「原発事故を問う」を読んで、チェルノブイリ事故から学ぼうとした備忘録です。

3、三大政策の1つ、「情報を隠すこと」の核心が、子どもの被ばく情報だった

事故から4ヶ月経った、1986年8月25日から5日間、ウィーンで、チェルノブイリ事故をめぐる、IAEAの国際検討会議が開かれ、ソ連も参加しました。

というのは、ソ連と欧米の西側諸国とは、チェルノブイリ事故により、放射能汚染が世界中に広がり、

そのため、各国で、原子力エネルギーに対する市民の反感が強まってくることを、非常に警戒し、

それに対抗することで利害が一致し、共同歩調を取ることにしたのです。

ちょうど、戦国時代に、諸国の大名同士が、各地の民衆による市民革命(一向一揆)に対抗するために、支配者同士の連携・共同歩調を取るようなものです。

七沢さんの「原発事故を問う」によれば、この国際会議に提出する、ソ連の報告書作成にあたって、2つの重要な情報が削られました。

ひとつは、事故の原因である、制御棒の構造上の問題について。

もうひとつは、事故による被害のうち、子どもたちの被ばくに関するデータです(136頁末行~)。

この2つが、事故の原因と結果についての、最も重要な情報だったからです。

なぜなら、それらは、もし真実を明らかにされれば、他への影響が甚大であり、「事故を小さく見せる」ために必要不可欠の、核心的な情報だったからです。

「子どもたちの被ばく」を隠すことが、事故対策の最重要課題であること、

この訓えが福島でも反復されたことは、ミスター100ミリシーベルトたちの大活躍ぶりで、お馴染みの通りです。

4、三大政策の1つ「様々な基準値を上げること」の動機は、子どもの疎開を阻止するためだった

七沢さんの「原発事故を問う」によれば、事故から3週間も経たない1986年5月14日、ソ連保健省は、被ばく線量の基準を、いきなり引き上げました。

(1)、一般人につき、年間0.5レム(=5ミリシーベルト)を100倍引き上げ、50レム(=500ミリシーベルト)

(2)、14歳以下の子どもと妊産婦につき年間10レム(=100ミリシーベルト)

それは、ウクライナ共和国政府が、ソ連政府に意向を無視して、5月9日、キエフの子どもと、母親52万人余りの学童疎開を決定したからで、

これに対する、一種の報復措置として、学童疎開が始まる前日に、ソ連保健省はウクライナ政府宛てに、次の通り、

被ばく線量の基準値の100倍アップの、「きわめつけの通達」を送りつけたのです。

ソ連保健省は、住民の放射線許容線量について、次のような新しい基準を採用した。

14歳以下の子どもと妊産婦の場合、年間10レム、一般人の場合は、50レムまで許される。

それ以下の場合、住民の疎開など、特別の措置は取らない。(71頁終わりから3行目)

事実、この恫喝のような通知のあと、ウクライナ共和国でも、ウクライナ以外の地域でも、

キエフの真似をして、子どもたちの集団疎開が実施された話は、聞いたことがありません。

キエフに続く「子どもたちの集団疎開を阻止する」という、ソ連政府の基準値引き上げの目的は達成されたのです。

この訓えが、福島でも反復されたことは、学童疎開の動きが起きる前に先制攻撃として、

昨年4月19日、文科省から、基準値の20倍アップの通知が出された通りです。

5、なぜキエフで、子どもたちの集団疎開が実現したにもかかわらず、日本では実現しないのか

キエフの52万人余りの子どもと、母親の学童疎開が実現したことを知ったとき、

なぜ、人権もろくに保障されない全体主義国家の、しかも崩壊直前のソ連で実現できて、日本で実現できないのか、不思議でなりませんでした。

ウクライナ政府には、よっぽど勇気と覇気があったのに対し、日本政府や福島県関係者は、腑抜けだからできないのか。

しかし、七沢さんの「原発事故を問う」を読むと、ソ連も日本もたいして変わらないことが分かります。

もしキエフが、福島市や郡山市だったら、ソ連でも学童疎開は実現しなかったにちがいない。

或いは、もしチェルノブイリから120キロ離れたキエフが、福島第一原発から220キロ離れた東京のような場所にあったら、やはり学童疎開は実現しなかったにちがいない。

なぜなら、キエフは、福島市や郡山市などとはちがって、特別な場所だからです。

これについて、事故直後、モスクワからキエフに呼ばれた、放射線医学の権威であるレオニード・イリイン博士が、次のように証言しています。

私は、ウクライナの首脳と話していて、彼らがキエフのことばかり心配していることが気にかかりました。

キエフよりも、その周辺の農村地域の汚染が、よっぽどひどかったですから、そちらのの住民保護を、まず考えなくてはいけないのに、と思いました。(68頁4行目)

しかし、キエフ以外の街では、集団疎開は、その後一度も実施されなかった。

その理由は、首都キエフには、ウクライナの政財界の子弟たちが、多数住んでいたからで、

ウクライナの首脳たちにとっては、彼等のことが心配でたまらず、その救済が最優先課題だったからです。

そして、それさえ果せば、それ以外の人たちのことは、はっきり言ってどうでもよかったのです。

状況は、日本も変わりません。

福島市や郡山市と福島第一原発の距離は、千代田区から成田や三浦半島になります。

もし、成田や三浦半島のような場所で、福島原発事故が発生したら、首都東京でも、とっくに子どもたちの集団疎開が実現したでしょう。

東京には、皇室をはじめとして、政財界の子弟たちが多数住んでいます。

日本の首脳は、彼等のことばかり心配し、その救済が最優先課題だからです。

しかし、福島市や郡山市には、政財界の子弟たちは殆んどいません。

だから、首長の子弟たちが自己責任で避難して、それで一件落着としたのです。

6、認識をまちがえた善意の献身が、最悪の事態をもたらす――事故直後の犠牲者の殆んどが、事故の認識をまちがえた善意の献身者たちで、落命は避けられた人災だった

原発事故が最も恐ろしいのは、事故の「現実が見えない」ことです。

私たちは、ふだん、何気なく「現実を見ている」積りになっていますが、

それはあくまでも、自分でかけていることさえ意識しない「色メガネ」を通して、現実を自分流に理解しているだけのことです。

しかし、私たちの「色メガネ」では、放射能をとらえることはできません。

その意味で、「放射能は見えない、臭わない、味もしない、理想的な毒です」(アーネスト・スターングラス博士の青森市講演(2006年3月))。

にもかかわらず、放射能事故の「現実が見える」と思った人たちは、そのために命を落としたのです。

この「現実が見えない」ことを、七沢潔さんのインタビューを受けた、チェルノブイリ原発の事故当時の運転員ポリス・ストリャルチュウクは、次のように語りました。

できれば思い出したくない記憶です。

それは、全くひどい夢を見ているようでした。

目の前で起こっていることが、現実の出来事とは信じられなかったのです。(19頁8行目)

彼が、「ひどい夢を見ているよう」だったと語り、「目の前で起こっていることが、現実の出来事とは信じられなかった」と語るのは、

一見、普通の火災事故のように見えた、「目の前の出来事」に立ち会った人たちがその後、バタバタと命を落としていったからです。

彼らはなぜ、死ななければならなかったのか。

その死は避けられなかったのか。

もしそうなら、これを、前代未聞の悪夢と呼ぶのは無理もありません。

しかし、彼等の殆んどが、落命しなくてもよかった。

彼らが命を落としたのは、ひとえに、放射能事故の認識をまちがえたためであることが、

七沢さんの、「原発事故を問う」に明らかにされています。

事故当日、チェルノブイリ原発4号炉は、まもなく定期点検修理のために停止されるところで、

その際、タービン発電機の改良の成果を、確認するための実験が、行われる予定でした。

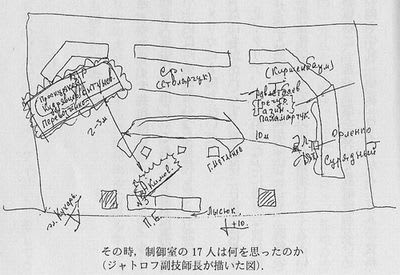

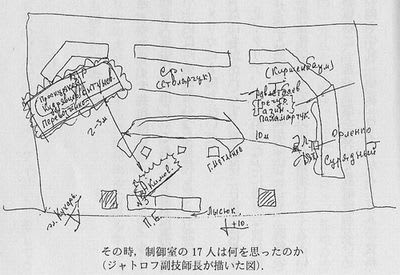

以下は、このとき制御室にいた、17名の職員です(副技師長ジャトロフが描いたスケッチ。「原発事故を問う」第1章扉図より)。

制御室の最前列の中央には、ユニット主任運転員(任務は冷却水・その循環ポンプの操作)のポリス・ストリャルチュウク、

その左手には、原子炉主任運転員(任務は原子炉の反応と出力の操作)のレオニード・トプトゥーノフ、

右手には、タービン主任運転員(任務はタービンの操作)のイーゴリ・キルシンバウム、

これらの後列の中央には、4号炉原子炉ユニットシフト長のアレクランドル・アキーモフが座り、

後部右手の配電盤の前には、チェルノブイリ原発の副技師長のアナトリー・ジャトロフが、実験の推移を見守った。

このとき、ユニット主任運転員のストリャルチュウクと、タービン主任運転員のキルシンバウムは、28歳、

原子炉主任運転員トプトゥーノフは、24歳。

真夜中の午前1時23分4秒、実験開始。

実験の目的は、地震などで、外部からの電源が遮断され、電源喪失した時、

タービンの慣性だけで発電し、給水ポンプを動かして、原子炉を守ることができるかどうかを確認するための、電源テスト--まさに、東日本大震災のような、大地震に備えての対策でした。

36秒後の午前1時23分40秒、実験終了。

予定通り、制御棒を一斉に挿入する、緊急停止ボタン(AZ-5ボタン)が押された。

ほどなく、原子炉は、無事に停止する筈でした。

しかし、ここから原子炉の暴走が始まりました。

ストリャルチュウクの証言は、以下の通りです。

停止スイッチが回されて、1~2秒たってからでした。

突然、大きな衝撃音が聞こえました。

はっと思いましたが、制御盤の前にいるほかの人が、驚いた顔をしているのに気がつき、

「きっと発電機の音だよ。こういうフラットな衝撃は心配ない」と声を出しました。(21頁12行目)

しかし、現実は、彼の見通しを裏切りました。

けれども、嫌な予感がして、部屋から逃げ出そうと歩き出しました。

その時に2回目の、今度は、非常に大きな力を持った爆発が起こりました。

天井や壁が剥げて、かけらが落ち、部屋中、ほこりで霧がかかったようになりました。(21頁14行目)

けれども、途方に暮れたのは、若い運転員たちだけではなかった。

かつて、原子力潜水艦の原子炉の技術者として、何度も事故に立ち会った、ベテラン技術者の副技師長ジャトロフもまた、このとき、「キツネにつつまれたような時間が続いたという」。(22頁10行目)

ジャトロフの証言。

私は最初、発電機のところで何か起こったのではないかと、あるいは、制御保護系のタンクが爆発したのでは、と思いました。

そしてしばらくして、原子炉の制御状況を示す表示器を見て、目が丸くなるほど驚きました。

制御棒は、炉の半分まで降り、まんなかで止まったままで、核分裂の反応性は上がっていたからです。

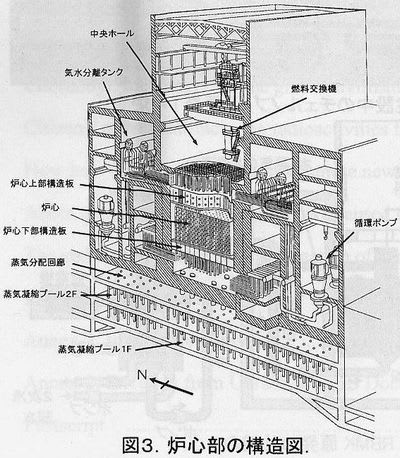

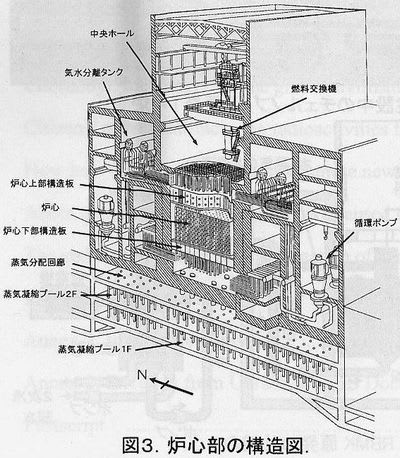

私は、すぐうしろで見学していた2人の見習作業員に、原子炉の真上の中央ホールに行き、

そこにいる作業員に、手動で、制御棒を原子炉に入れることを、伝えるよう指示しました。(22頁11行目)

しかし、ジャトロフはこの指示のあと、自分の認識が間違っていたことに気がつきます。

制御棒が、サーボモーターにつながったまま動かないのであれば、手動でも動かない、と。

2人の見習作業員を呼び返そうとしましたが、2人の姿はありませんでした。

この2人は、原子炉の破壊された中央ホール(以下の図参照)に入り、「放射線に身を貫かれて、後日死亡」しました。

しかし、ジャトロフ(のみならずスタッフ全員)はこのあと、またしても、認識の間違いをおかします。

原子炉そのもの(炉心)が破壊されているとは、夢にも思わなかったからです。

タービン主任運転員キルシンバウムの証言。

こんなこと(原子炉そのものの破壊)は、教科書にも運転マニュアルにも、どこにも書いてなかったのです。

だからそれまでは、原子炉が崩れるなんてことはありえない、としか思っていなかったのです。(26頁14行目)

その結果、最優先の対策を、次のように考えてしまいました。

冷却水が流失した以上、炉心に注水しなければ、メルトダウン(炉心溶融)という大事故につながってしまう。

それだけは避けなければならない、と。

そこで、非常用ポンプのスイッチを入れ、炉心を水で満たそうとしましたが、 非常用ポンプは1台も作動しません。

そこで、ポンプが動かない原因を調べるため、2人の作業員を、タービン室へ派遣、

さらに2人を、非常用冷却装置のバルブを手動で開けるため、中央ホール付近に送り込みました。

しかし、水を供給して守るべき炉心は、爆発により粉々に吹き飛び、もはや存在していなかったのです。

にもかかわらず、認識をあやまったシフト長のアキーモフ、原子炉主任運転員トプトゥーノフは、

当日の朝5時の、シフト交代後も4号炉に残り、作業員として、原子炉に注水するために、冷却装置のバルブを開けに出かけ、大量に被ばくし、

24歳の若者のトプトゥーノフは、「髪の毛は抜け、放射能汚染水につかった足からは、骨が見えるまで皮と肉がはがれ落ちる」(112頁)ほどでしたが、

2週間後、KGBや検察スタッフから、チェルノブイリ事故を引き起こした主犯格級の人物として、情け容赦ない尋問の中、あいついで亡くなりました。

中央ホールの周辺では、煙が充満し、火災が始まり、にもかかわらず、防毒マスクはなく、備え付けの放射線測定器は振り切れて、測定不能の状態でした。

放射線測定の担当者は、このときの最大値を、毎時3.6レントゲン(1R=8.7mGy,1Gy=1 Svとすれば毎時約31mSv)と推計しましたが、

しかし現実には、その1万倍近い毎時3万レントゲン(毎時約260シーベルト。そこに数分滞在すれば必ず死に至る)の放射線量でした。

シフト長のアキーモフ、原子炉主任運転員トプトゥーノフが、落命したのは当然でした。

のみならず、この放射線の犠牲となったのが、事故後30分後に駆けつけ、防護服もないまま、朝方まで消火活動に励んだ消防隊員でした。

こうした、原子炉の爆発事故の直後に命を落とした人たちの殆どは、

炉心が吹き飛び、大量の放射性物質が放出された事故の現状を、正しく認識できなかったために、

なおかつ、事故を最小限に食い止めるために身を投げ出すという、高い倫理的責任感を貫いために招いた人災です。

もし彼らが、事故の現状を正しく認識できていれば、命を落とすまでのことはなかった。

ただし、チェルノブイリ原発の事故の現状を、正しく認識できなかったのは、副技師長ジャトロフたちの落ち度ではありません。

チェルノブイリ原発を管轄する省庁(電化電力省)が、ソ連の原発を管轄する、もう1つの奇々怪々の省庁(中規模機械製作省)から、

1975年に発生し、最近まで隠蔽されていた、レニングラード原発事故から学んだ教訓(原子炉の構造上の欠陥)を知らされていなかったからです(その詳細は「原発事故を問う」100~107頁)。

その上、「ウソをウソで塗り固める」という言葉の通り、事故発生の責任は、「運転員による規則違反の数々のたぐいまれな組み合わせ」(1986年8月IAEAに提出されたソ連政府の事故報告書)とされ、

すべて、原子炉主任運転員トプトゥーノフをはじめとする、運転員らの運転のせいにされました。

しかし、真実は

「実験が終わるまでは何も起こらなかった。AZ-5(緊急停止ボタン)を回してから出力が上がり爆発した」(シフト長アキーモフ。113頁14行目)

「AZ-5ボタンを押すまで何も異常を示すものはなく、平穏そのものであった。

出力増などの警報が出たのは、ボタンを押して3秒後のことである」(副技師長ジャトロフ)

ソ連報告書指摘の、運転員の規則違反の1つ目、「制御棒が『反応度操作余裕』が基準値以下で運転」に対しては、

「 反応度操作余裕が低下していたことも、それでもって、運転員が非難され理由にならない。

なぜなら、それを直接示す計器はなかったから」(副技師長ジャトロフ)

ソ連報告書指摘の、運転員の規則違反の2つ目、「予定以下の低出力で実験(電源テスト)をおこなった」に対しては、

「低出力での運転は禁止されていたというが、その規則は、事故後に作られたものである」(副技師長ジャトロフ)

なおかつ、運転員は、事故発生に関する肝心な情報を、前もって何ひとつ知らされなかったのです。

事故の責任を問われた副技師長ジャトロフは、自分たちが置かれた状態をこう表現しました。

火薬庫の上に、知らずに寝泊りすることにひとしい。(107頁)

原子炉の、構造上の欠陥を隠し通そうとしたことが、ソ連国家の、構造上の欠陥そのものでした。

それは、チェルノブイリ事故を発生させ、途方もない惨禍を人々にもたらし、それから5年後、ソ連崩壊・解体を発生させました。

チェルノブイリ事故から、学び尽くした日本政府も、当然そのことを熟知しています。

7、「最も悪いのは、放射能を怖がる精神的ストレス」論の起源は、ベトナム・シンドローム

(1)、国際連帯の茶番劇【第1幕】(1986年8月ウィーン)

1986年8月、事故後4ヶ月足らずのウィーンで、チェルノブイリ事故をめぐる、IAEAの国際検討会議が開かれ、ソ連も参加しました。

これは、ソ連と欧米の西側諸国が、チェルノブイリ事故により、放射能汚染が世界中に広がり、

各国で、原子力エネルギーに対する、市民の反感が強まってくることを警戒し、それに対抗することで利害が一致し、

「原子力推進体制を守る」という、共通の利益のために、共同歩調を取ったもので、国際連帯の茶番劇【第1幕】でした。

なぜなら、報告に立ったソ連代表団長レガソフ(事故から2年目の1988年4月26日自殺)は、

事故の原因である、原子炉の制御棒の構造上の問題と、事故の最大の被害者である「子どもたちの被ばくデータ」を隠蔽した上で(136頁末行~)、

事故の原因は36秒もかかった実験だとし、

運転員たちは、早く実験を完了させることを焦るあまり、実験の準備、実行にあたって指示に従わず、

実験計画書そのものを無視し、原子炉を取り扱う、細心の注意を払わなかった。(129頁13行目)

などという、「運転員たちが犯した、危険極まりない規則違反」であると指摘し、

他方、事故による被害については、子どもたちの被ばくデータを隠した上で,

一連の対策によって、住民の被ばく線量を、許容限度内におさめることが可能になった。(130頁1行目)

と、政府の緊急対応の成果を、自慢気に披露したのに対し、

IAEAの西側諸国は、このウソ八百のレガソフの、率直な報告を好意的に受け入れ、ソ連事故報告書を、全面的に了承したからです。

副技師長ジャトロフは、こう証言しました。

事故の原因は、原子炉の構造的な欠陥であり、その責任は、それを知りながら対策を講じなかった人々にある。

1986年のソ連報告書は、偽りだらけであり、そうした報告をなぜ、IAEAが鵜呑みにできたのか理解できない。

(2)、国際連帯の茶番劇【第2幕】(1991年5月ウィーン)

今年3月来日した、ベラルーシの研究者M.V.マリコ氏は、郡山市での講演のあと、次のような話をしてくれました。

自分たちは、チュルノブイリ事故による放射能汚染地図を作成したのに、

当時その地図を知っているのは、(政府高官以外は)わずかに、自分たちの研究所のスタッフ数人だけでした。

しかし、3年後の1989年春、この汚染地図が、初めて新聞紙上に公表され、大きな反響を呼びます。

例えば、それまで、原発から150キロ以上離れたゴメリ州(当時、白ロシア共和国。現在のベラルーシ)に住む人々は、

ゴメリ州に、原発周辺に匹敵する汚染地域が、存在することを知ったからです(今中哲二さんの解説を参照)。

その頃には、これまで全世界に隠していた「子どもたちの被ばくデータ」について、

子どもたちの間に、甲状腺障害など、現実の健康被害があらわれ始めていました。

しかし、ソ連政府は、

「生涯70年間で、35レム(350mSv)までの被ばくは許容される」「汚染地域の住民は避難しなくても十分安全である」という、

イリイン・ソ連医学アカデミー副総裁の見解に基づいて、何も手を打とうとしませんでした。

その結果、住民の、ソ連政府、ソ連の放射能専門家に対する不信は、手がつけられないほどに加速しました。

困り果てたソ連政府が、そこで思いついた打開策は、事故直後に大成功を収めた、IAEAとの国際連帯の茶番劇の再演でした。

ソ連市民が、自国の専門家はもう信用できないと言うのであれば、最後の切り札として、国際的な権威に登場してもらい、ソ連市民を黙らせる、というやり方でした。

1990年、ソ連政府の要請を受けたIAEAが、白羽の矢を立てたのが、核戦争遂行のための研究機関『ABCC』の日本側代表、

ABCCを引き継いだ、放影研の元理事長を歴任し、秘蔵っ子ミスター100ミリシーベルトを育て、今年2月に亡くなった重松逸造氏です。

重松氏を委員長とした国際諮問委員会のもとに、各国から200人の専門家を集め、国際チェルノブイリプロジェクトを開始し、

1991年5月、ウィーンで、プロジェクトの報告会が開かれました。

その結論は、次のようなものでした。

汚染地帯の住民のあいだに、チェルノブイリ事故による、放射線による影響は認められない。

ソ連政府の出したデータは、おおむね正しく、とられてきた汚染対策も妥当である。

むしろ、「放射能恐怖症」による、精神的ストレスの方が問題である。

ソ連政府が取る、「1平方km当り40キュリー以上の汚染地帯」という避難基準ですら、厳しすぎる。(238頁末行)

この2度目の茶番は、公正なる調査結果を期待した、チェルノブイリ地元市民と地元政府の、失望と不信を買うという成果しかあげることができず、

国際的な権威でソ連市民を黙らせようという、当初の思惑は崩れ、事態は、正反対の方向に進んでいきました。

ソ連最高会議は、とうとう、それまでの1平行km当り40キュリー以上という避難基準を、15キュリー以上と改め、

15キュリー以上の汚染地域住民、約27万人全員の、避難を決議したのです。

七沢氏のコメント。

政府は、それまで必死に避けようとしていた、大量の住民避難にかかる高額な財政支出を、この時ついに、負担することになった。(239頁9行目)

しかし、瀕死のソ連はその夏、アル中の党官僚たちによるクーデターと、その失敗を経て、

12月、住民避難の決議を実行しないまま、崩壊・解体します。

(3)、「放射能恐怖症」による、精神的ストレスの起源

原発事故後の健康被害の原因として、放射能よりも、「『放射能恐怖症』による精神的ストレス」の影響のほうが大きい、という議論があります。

思わず、「いまどき、何バカなことを言っているのか」と笑って済ませたくなるのですが、そうはいきません。

なぜなら、これは、疎開裁判で、チェルノブイリ事故との比較検討を、最重要な論点として主張している原告に対する、被告郡山市の、反論の柱の1つになっているからです(平成24年4月17日答弁書14頁(エ))。

そもそも、なぜ、こんな精神論が、今なお堂々と幅を利かせているのだろうか。

それは、現実に、チェルノブイリでも福島でも、うつ病などの、精神的被害の発生が深刻だからです。

しかし、その原因は、マスコミに登場する殆どの学者や政治家が、「直ちに影響はない」「逃げなくても心配ない」と安全を宣伝しながら、

他方で、自ら、または自分たちの家族を、チェルノブイリや福島に引越して、復興に取り組むような素振りは全く見せず、

その口先だけの偽善者ぶりに、誰のことも信用できなくなるという状況に、精神的にすっかり参ってしまうからです。

しかし、「『放射能恐怖症』による精神的ストレス」論を説く人たちは、

それは、御用学者や政治家が悪いのではなく、放射能を怖がる皆さんひとりひとりの、心の持ち方が悪いのだと説きます。

そこから導かれる解決策は、

「放射能を怖がる精神を、怖がらないように悔い改めること。

なぜなら、心の持ち方が健康被害の主要な原因であり、これさえ克服すれば健康被害はなくなる」、これに尽きます。

ところで、この精神論は、チェルノブイリが最初ではありません。

1960年代から、ベトナム戦争に対し、

「市民の中で、軍事力という暴力の行使を、否定する病的な拒絶反応」が生じたこと」を、ベトナム戦争後遺症(ベトナム・シンドローム)と名づけ、

国家の側では、この慢性病を追い払い、打ち負かすための、数々の努力が傾けられてきました。

「軍事行動の価値」を重視するという考え方を、市民の頭に叩き込む必要がありました。

さもないと、なぜ、世界のあちこちへ行っては、人を拷問し、殺害し、絨毯爆撃などをする必要があるのか、理解できなくなるからです。

8以下、未完成。