ミモロが住む岡崎には、東西に三条通が通っています。この通りは、かつて歴史上の人たちが行き来した東海道。

「この道をずーっと行けば、お友達が住む東京に行けるの?」と、ミモロ。いったい何日かかるのでしょうか?

さて、1601年に徳川家康が、五街道整備を行い、日本橋から京都三条大橋までに53か所の宿場を設けた東海道。

江戸時代まで、歴史の教科書に登場するほとんどの人が、通った道といえるかもしれない、日本の主要道路でした。

その三条通沿い、地下鉄東西線の東山駅の2つの出口の間くらいに、「紙嘉」という木の看板を掲げた、一軒の古い構えのお店があります。紙専門の老舗「紙嘉 前田商店」です。

すでに顔なじみのミモロは、お店の前を通るたびに、「前田さんいないかなぁー」と覗いています。。

東京では、紙専門店は、ほとんどありません。町の文房具屋さんでさえ、その数は、激減。その機能は、コンビニにとって代わられています。

「さすが京都、紙専門のお店があるんだー」。紙専門といっても、今は、お店には、ノートや鉛筆などの一般文房具や、和紙のハガキなど和風なものもいろいろ並んでいるので、ミモロは、ときどきお買い物に立ち寄っています。

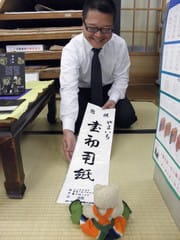

その日、ミモロは、新年の書初めのための半紙を買いに行きました。「あのー書初めするので、半紙ありますか?」とお店の方に。「あ、ミモロちゃんいらっしゃいませ。はい、ございますよ。学校などで使うのは、こういうタイプが多いですけど…」と。

ごく普通の半紙を想像していたミモロ。「ちゃんと長い半紙売ってるんだー知らなかったー」。

この「紙嘉 前田商店」は、なんと江戸時代の創業で、ご店主の前田嘉右衛門さんは、11代目。息子さんと共に、代々ここでお商売をしていらしゃるそう。

いつもにこやかな笑顔で、ミモロを迎えてくださいます。

「このお店、ずーっとここにあるんですか?」創業が古くても、火災や震災、幕末の戦乱などで、同じ場所で今も商売をしている店は、京都でもそれほど多くありません。

「はい、ずっとー。だから引っ越し経験がないんです」と。「えー元禄時代からここに住んでるの…」とミモロは、ビックリ。

お店の奥は、お庭があって、それを囲むようにお住まいが建っています。「もちろん、改築はしてますよー」

「ご先祖様は、きっといろんな人がこの前を通るのを見ていたんだろうなぁー」と想像するミモロです。

そう、参勤交代の大名行列も、官軍が錦の御旗で行進する姿も…。

お店の中を見渡すと、壁に古びた板が、ずらりと並んでいます。

その板には、総本山知恩院、金戒光明寺、知恩寺、八坂神社、南禅寺などの有名なお寺や神社の名が書かれています。名前の下には、『御用達』の文字。

昔から、お寺や神社へ、紙を納めてきたお店で、「ありがたいことに、知恩院さんとのお付き合いも200年を超えています」と、お店には、お寺への歴史を感じさせる通行証が。

「クライアントとの関係の単位が違う…今は、10年お付き合いがあったら大したもの…さすが京都…」と感心しきり。

お寺や神社は、日常的に紙を多く使い、用途により使用される紙の種類も様々だそう。そのニーズに応えられるように、店には、大きな棚に、種類豊富に紙が積まれています。

「へーいろんな紙があるんだー」と、棚を覗きこむミモロです。

ここを訪れるお客様は、まずなんの目的に使用するかを伝え、それにふさわしい紙を出してもらいます。

「では、ちょっとお見せしましょうね、奉書、半紙、画仙紙、檀紙、鳥の子紙など…」と、次々にミモロに紙を見せてくださいました。

「ホント、いろんな厚さの紙、表面の感じもみんな違う…」と、目を丸くするミモロです。

目的により、紙の種類を変える日本人のこだわり。紙ひとつにも、日本人の美意識の高さと文化の深さを感じます。

「これは、雁皮紙という薄い紙で、ほら透けているでしょ・・・」

ミモロの体が見えるほど薄く漉かれた紙です。

和紙は、洋紙に比べ、虫を寄せ付けにくいものなど、長い期間、文書や絵画が保存できる性質を備えているものも少なくありません。日本の歴史上、紙が担った役割の大きさは、計り知れないのです。

日本に紙づくりの技術が中国から伝わったのは、やはり仏教の伝来の頃だとか。写経のために紙の需要が高まり、美濃、出雲、播磨など日本各所で紙の生産が行われます。でも、まだ紙は、貴重品で、主に木簡などを使っていたそう。

平安時代には、かなり生産量も増えて行きます。

「だから源氏物語も書けたんだねー」。そう紙がつくられていなければ、『源氏物語』も存在しなかったかも…。

日本文化は、紙が支えたと言っても過言ではない…そう思えてなりません。

話をお店に戻して…。

「あ、古い本があるー」

かつて、このお店では、木版による経本なども作っていたそう。

和綴じのノートは、今もお店に並んでいます。

また、紙と共に使われる筆や墨の種類もいろいろ取り揃えられて…。

「あ、これミモロサイズ…」と小さな筆と硯を見つけたよう。

また、京都らしいと思うのが、水引の種類の豊富さ。

ミモロは、興味津々で近くで見せて頂きました。

「あのーところで、お店の奥にある大きな機械なんですか?」ミモロが、気になっていたのは、大きなハンドルがついた機械。

「これは、紙の裁断機です。ここに紙をセットして、ハンドルを回すと…」

何十枚も一度に切れる機械は、かなりの年代もの。古いものが、今もりっぱに活躍しているのを見ると嬉しくなります。

「すごいペーパーカッター…なんか迫力あるーもう1回…」と、ミモロは、何度も試し切りをリクエスト。

スッパリと切れ味抜群。ミモロ、あまり近づくと危ない…ミモロなんか簡単に切れちゃうから…。

「うん、ギロチンみたいだもんねー」と、大きな歯に、ちょっとたじろぐミモロです。

紙、筆、鉛筆、ノートなど文房具が大好きなミモロ。

「また、遊びに来まーす!」と、書初めの半紙を抱えて、いそいそと家路をたどります。

さて、ミモロの書初めは、うまく行ったかな?

*「紙嘉 前田商店」京都市東山区三条通白川橋西入ル大井手町97 電話075-751-1154

人気ブログランキングへ>ブログを見たら、金魚をクリックしてね

お役に立てて、幸いです。

はい、どうぞミモロのブログお使いください~

すごく研究なさっているんですね~すごい!

これからもどうぞよろしくお願い致します。

ミモロ

そこから東にちょっと行った所に、北へ入る細道がありますが、この道を「紙屋辻子」といいます。その名の由来を調べているものですが、これで納得。「粟田地誌漫録」にあった大井手町の古い地図に「紙屋嘉右衛門」の名も見つけました。場所も現在地と変わりません。

私のブログ「洛中洛外虫の眼探訪」にミモロさんのこの記事を引用させてもらっていいでしょうか。

また、紙屋辻子に関する情報も教えてください。

紙屋辻子と呼ぶ前は「ゆうこ(祐古 or 友古)辻子と呼んだそうですが、その由来も知りたいのです。

身勝手なお願いですが、よろしくお願いします。

mail ad./ goho@hera.eonet.ne.jp