アメリカがアフガニスタンから荷物を放り投げて逃げ出すように撤退するのは無責任だとして、国内外から批判を浴びている。撤退自体はトランプ政権からの既定方針であって、その実行戦略が問われているわけだ。古来、撤退戦は難しいと言われ、殿(しんがり)は、味方の援護を期待できない中、限られた兵力で勢いづく敵を迎え撃たなければならない損な役回りながら、人格・兵法ともに優れた武将でなければ務まらないという意味では誉れ高い、複雑な仕事とされる。

タリバンが予想外に速く国内を制圧してしまったことには、大いなる誤算があったようだ(いや、誤算なのか、諜報の不手際と言うべきなのか、分からない)。過去何世紀にもわたって部族支配という地方自治を続けてきたアフガニスタンに強力な中央政府を確立するべく、アメリカをはじめ西側諸国はその能力構築を支援してきた。しかし、いざ、米軍の後ろ盾がなくなり、タリバンが制圧に動き出すと、アフガニスタン政府軍・警察は蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった。そもそもガニ大統領はじめ指導層が逃げ出したのだから、指揮官なしに戦えないのは道理だが、アレクサンドロス大王の東征以来、外来勢力によって入れ代わり立ち代わり支配されて、そうした外来の支配者との付き合い方に慣れている、すなわち支援を引き出して私腹を肥すことに余念がなく、寝返って勝ち馬に乗ることに長けた人たちだと評する声がある。ちょっと差別的と捉えられかねない言いようだが、「文明の交差点」における「生き様」であって、私たち島国の日本人には肌感覚で分かり辛い。例えばタリバン6万人に対峙する政府軍30万人は、「幽霊兵士」と言われるように、給与をくすねるために虚偽申告されて40~50%も水増しされているのではないかと報じられる。なお、アフガン人を弁護するために付け加えると、この5年間に約5万5千のアフガン兵が、バイデン政権になってからでも2千6百の兵が、タリバンとの戦闘で戦死しているらしい(島田洋一教授による)。決して、西側世界の支援に胡坐をかいていたわけではないようだが、部族的あるいは家族的なるものへの執着が強い彼らの士気は必ずしも高くないとも言われ、なかなか難しい土地柄である。

さらにバイデン氏の性格を懸念する見方もある。トランプ政権がタリバンとの暫定和平合意に至ったのは2020年2月で、イランのソレイマニ司令官をドローンで殺害した直後のことだった。トランプ政権には予測不可能なある種の蛮勇があって、北朝鮮に対するのと同様、それが脅しになっていた可能性があるが、それを国際法違反と断じた人権派のバイデン氏は、足元を見られているのかも知れない。

いずれにしても、結局、中央政府は街や道路など点や線でしか支配できていなかったのではないかと総括される。このあたりはシナ事変にも似て、ゲリラ戦に相対する大国は個々の戦闘や戦場では圧倒的な強さを見せても、最終的に戦争で勝つとは限らない、ということだ。その意味ではベトナムの二の舞いでもある。

こうして思い至るのは、統治の難しさだろう。

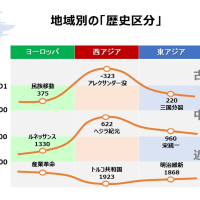

民主主義は最悪の体制だと、チャーチルは言った(歴史上のどの体制も除けば、との条件付きで)。私たちは自由・民主主義をつい歴史の必然と思いがちだが、そうではなさそうだ。古くは梅棹忠夫さんは『文明の生態史観』で、ユーラシア大陸において東・西端にある日本と西欧の生活様式が高度の近代文明にある第一地域として、その他の第二地域と区別された。近代文明とは、今となっては大時代的で苔むした言葉だが、大雑把に経済における資本主義と政治における自由・民主主義を両輪となして繁栄する体制と言ってよいだろう。広大な大陸の端っこにある飛び地のような日本と西欧だけが、歴史的に封建体制を経験し、そこで養成されたブルジョア(これもまた苔むす言葉だ)が革命によって支配権を握るという平行現象が見られたというわけだ(他方、第二地域において革命で支配権を握ったのは独裁者体制)。歴史は一本道のように進化するというマルクス的な進歩史観への反駁として、道はいくつもあり、主体と環境との相互作用によって遷移(サクセッション)なる現象が起こるとする生態学からのアナロジーである。すなわち優劣を超えた問題だということだ。アフガニスタンの地に自由・民主主義を確立できなかったのは、巷間言われるようにアメリカの失敗には違いないが、櫻田淳教授は、「『民主主義』という政治体制や『自由』を筆頭とする諸々の価値は、それに合う文明上、社会上の『土壌』にしか根付かない『植物』である。『カブール陥落』が暗示するのは、そのような『土壌』がアフガニスタンにはなかったという事実に過ぎない」と言われた。

このように「カブール陥落」は、自由・民主主義という価値観そのものの後退とは必ずしも言えないように思う。同様に、超大国アメリカの凋落を象徴するというのも、言い古されたことではあるが、言い過ぎのように思う。

本ブログのタイトルは、中国・国営メディアのグローバルタイムズが、ネットユーザーの間で人気を集める表現だとして紹介しているものだ。「サイゴンの昨日、カブールの今日」には、当然のことながら「台北の明日」という言葉が続く。台湾の人々への体の良い恫喝であり、アメリカの介入への揶揄である。

まさにアメリカという国は、自由・民主主義を奉じる理念の国、一種の原理主義の国でもあって、傍から見ているとハラハラするほどお節介で、ベトナムで失敗してなお、懲りない性格だが、昨今の混乱を見ていると、アメリカの失敗への恨みつらみは、詰まるところ、アメリカ抜きには成り立たない国際社会(とりわけ西側世界)の現実をまざまざと見せつけるものでもある。アフガニスタン駐留は、米軍が主体だった。良い意味でノブレス・オブリージュとして負担を進んで引き受けるアメリカの良さと言えるだろう。実際に、いくつかの面で成功を収めたことは否定できないと同情的に見る報道もあった。世界最貧国の一つであるアフガニスタンで無数の人々の生活改善を支え、女性の人権を向上させ、独立したメディアの設立や学校、病院、道路の建設を支援してきた・・・と。

他方、ロシアや中国は、アメリカの失敗をほくそ笑んで見ていると報じられるが、話半分だろう。この地域がテロの温床となって再び不安定化する事態は、イスラム教徒の中央アジア諸国という緩衝地帯を控えるロシアにしても、新彊ウイグル自治区を内に抱える中国にしても、とても他人事とは言っていられないからだ。ロシアにしても中国にしても、西側諸国のように狼狽することなく、カブールで外交使節を動かさないのは、タリバンがロシアや中国へのテロ組織や過激派の流入を抑える(引き換えにロシアと中国は経済・軍事支援を行う)という裏取引があるからだと噂される。所詮、ロシアにしても中国にしても、自らの統治の安定を最重視する対症療法しか策はなく、根本的に地域秩序を確立するといったような大義は望むべくもない。せいぜい地域大国を目指すものではあっても、世界の覇権を狙う意思があるようには見えない(そんなことは誰も期待しないが)。

これからアフガニスタンはどうなるのだろうか。

部族制を基本とし、多様な民族や宗派を抱えるアフガニスタンを中央統治するのは、タリバンと言えども簡単ではなさそうだ。「アラブの春」を思い起こすまでもなく、地域の安定のために強権統治に舞い戻ると想像するのは難くない。いや、20年前の経験に学んだタリバンは、穏健化するのではないかと期待する声がある。国際世論を意識した最近のタリバン幹部の声明を聞く限り、そう思えないこともない。中国共産党ですら、人民の生活向上を、そのための経済の発展を、自らの統治の正統性(正当性)を担保するものとして重視する時代であり、その意味でも国際社会の支援は欠かせない。しかし、そう簡単に性格が変わるものではないと冷ややかに見る目もある。タリバンと言えども一枚岩ではなく、末端まで含めて方針が徹底するとは限らず、現に20年前の統治を彷彿とさせるような過激な動きが末端で出始めているようだ。

西側世界の住民としては、この20年のアフガン人の経験は、最近のミャンマー人の抵抗に表れるように、決して小さなものではなかったと思いたい。中国では、共産党政権が経済発展の一方で監視社会化を進め、民主的な停滞はむしろ強化される一方だが、このパンデミックが時計の針を進めたと言われるように、アフガニスタン(やミャンマー)での民主的な統治の経験は、仮にアメリカをはじめとする西側世界による外来の一時的な支援に基づくものであったにせよ、もはや民主化は不可逆的とも言えるような遷移(サクセッション)の契機になったと、後の世に振り返るようになることを願ってやまない。啓蒙主義思想を持ち出すまでもなく、決定するのはタリバンではなく、住民なのである。

その意味でも、言い訳がましいバイデン大統領の発言には、留意すべきだろう。「アフガン政府軍が自分たちのために戦う気を見せない戦争で、米軍が戦うことは不可能だ。米軍は戦うべきではなく、死者を出すべきではない」、と。その限りにおいてはその通りで、台湾の人々の抵抗の意思が確固たるものである限り、中国共産党は攻めあぐねるだろう。尖閣諸島を守ることでも同様だ。それなのに、日本はアフガニスタン在留邦人保護のために自衛隊機を出す手続きを踏んだようには見えなかったのは、残念だ。国家意思を見せて欲しかった。このあたりは戦後日本人の弱点であろう。

そんな気迫に欠ける日本人の一人ではあるが、この撤退戦の無事をも祈って止まない。

(補足)日経(2021.08.23)によると、「加藤勝信官房長官は23日午前の記者会見で、アフガニスタンに残る邦人らの退避のために自衛隊機3機を派遣すると発表した」ようだ。「今夕に第1便が出発する。国際機関に勤務する邦人に加え、日本大使館などで働いていたアフガニスタン人スタッフを運ぶ計画だ」ということで、先ずはやれやれである。

タリバンが予想外に速く国内を制圧してしまったことには、大いなる誤算があったようだ(いや、誤算なのか、諜報の不手際と言うべきなのか、分からない)。過去何世紀にもわたって部族支配という地方自治を続けてきたアフガニスタンに強力な中央政府を確立するべく、アメリカをはじめ西側諸国はその能力構築を支援してきた。しかし、いざ、米軍の後ろ盾がなくなり、タリバンが制圧に動き出すと、アフガニスタン政府軍・警察は蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった。そもそもガニ大統領はじめ指導層が逃げ出したのだから、指揮官なしに戦えないのは道理だが、アレクサンドロス大王の東征以来、外来勢力によって入れ代わり立ち代わり支配されて、そうした外来の支配者との付き合い方に慣れている、すなわち支援を引き出して私腹を肥すことに余念がなく、寝返って勝ち馬に乗ることに長けた人たちだと評する声がある。ちょっと差別的と捉えられかねない言いようだが、「文明の交差点」における「生き様」であって、私たち島国の日本人には肌感覚で分かり辛い。例えばタリバン6万人に対峙する政府軍30万人は、「幽霊兵士」と言われるように、給与をくすねるために虚偽申告されて40~50%も水増しされているのではないかと報じられる。なお、アフガン人を弁護するために付け加えると、この5年間に約5万5千のアフガン兵が、バイデン政権になってからでも2千6百の兵が、タリバンとの戦闘で戦死しているらしい(島田洋一教授による)。決して、西側世界の支援に胡坐をかいていたわけではないようだが、部族的あるいは家族的なるものへの執着が強い彼らの士気は必ずしも高くないとも言われ、なかなか難しい土地柄である。

さらにバイデン氏の性格を懸念する見方もある。トランプ政権がタリバンとの暫定和平合意に至ったのは2020年2月で、イランのソレイマニ司令官をドローンで殺害した直後のことだった。トランプ政権には予測不可能なある種の蛮勇があって、北朝鮮に対するのと同様、それが脅しになっていた可能性があるが、それを国際法違反と断じた人権派のバイデン氏は、足元を見られているのかも知れない。

いずれにしても、結局、中央政府は街や道路など点や線でしか支配できていなかったのではないかと総括される。このあたりはシナ事変にも似て、ゲリラ戦に相対する大国は個々の戦闘や戦場では圧倒的な強さを見せても、最終的に戦争で勝つとは限らない、ということだ。その意味ではベトナムの二の舞いでもある。

こうして思い至るのは、統治の難しさだろう。

民主主義は最悪の体制だと、チャーチルは言った(歴史上のどの体制も除けば、との条件付きで)。私たちは自由・民主主義をつい歴史の必然と思いがちだが、そうではなさそうだ。古くは梅棹忠夫さんは『文明の生態史観』で、ユーラシア大陸において東・西端にある日本と西欧の生活様式が高度の近代文明にある第一地域として、その他の第二地域と区別された。近代文明とは、今となっては大時代的で苔むした言葉だが、大雑把に経済における資本主義と政治における自由・民主主義を両輪となして繁栄する体制と言ってよいだろう。広大な大陸の端っこにある飛び地のような日本と西欧だけが、歴史的に封建体制を経験し、そこで養成されたブルジョア(これもまた苔むす言葉だ)が革命によって支配権を握るという平行現象が見られたというわけだ(他方、第二地域において革命で支配権を握ったのは独裁者体制)。歴史は一本道のように進化するというマルクス的な進歩史観への反駁として、道はいくつもあり、主体と環境との相互作用によって遷移(サクセッション)なる現象が起こるとする生態学からのアナロジーである。すなわち優劣を超えた問題だということだ。アフガニスタンの地に自由・民主主義を確立できなかったのは、巷間言われるようにアメリカの失敗には違いないが、櫻田淳教授は、「『民主主義』という政治体制や『自由』を筆頭とする諸々の価値は、それに合う文明上、社会上の『土壌』にしか根付かない『植物』である。『カブール陥落』が暗示するのは、そのような『土壌』がアフガニスタンにはなかったという事実に過ぎない」と言われた。

このように「カブール陥落」は、自由・民主主義という価値観そのものの後退とは必ずしも言えないように思う。同様に、超大国アメリカの凋落を象徴するというのも、言い古されたことではあるが、言い過ぎのように思う。

本ブログのタイトルは、中国・国営メディアのグローバルタイムズが、ネットユーザーの間で人気を集める表現だとして紹介しているものだ。「サイゴンの昨日、カブールの今日」には、当然のことながら「台北の明日」という言葉が続く。台湾の人々への体の良い恫喝であり、アメリカの介入への揶揄である。

まさにアメリカという国は、自由・民主主義を奉じる理念の国、一種の原理主義の国でもあって、傍から見ているとハラハラするほどお節介で、ベトナムで失敗してなお、懲りない性格だが、昨今の混乱を見ていると、アメリカの失敗への恨みつらみは、詰まるところ、アメリカ抜きには成り立たない国際社会(とりわけ西側世界)の現実をまざまざと見せつけるものでもある。アフガニスタン駐留は、米軍が主体だった。良い意味でノブレス・オブリージュとして負担を進んで引き受けるアメリカの良さと言えるだろう。実際に、いくつかの面で成功を収めたことは否定できないと同情的に見る報道もあった。世界最貧国の一つであるアフガニスタンで無数の人々の生活改善を支え、女性の人権を向上させ、独立したメディアの設立や学校、病院、道路の建設を支援してきた・・・と。

他方、ロシアや中国は、アメリカの失敗をほくそ笑んで見ていると報じられるが、話半分だろう。この地域がテロの温床となって再び不安定化する事態は、イスラム教徒の中央アジア諸国という緩衝地帯を控えるロシアにしても、新彊ウイグル自治区を内に抱える中国にしても、とても他人事とは言っていられないからだ。ロシアにしても中国にしても、西側諸国のように狼狽することなく、カブールで外交使節を動かさないのは、タリバンがロシアや中国へのテロ組織や過激派の流入を抑える(引き換えにロシアと中国は経済・軍事支援を行う)という裏取引があるからだと噂される。所詮、ロシアにしても中国にしても、自らの統治の安定を最重視する対症療法しか策はなく、根本的に地域秩序を確立するといったような大義は望むべくもない。せいぜい地域大国を目指すものではあっても、世界の覇権を狙う意思があるようには見えない(そんなことは誰も期待しないが)。

これからアフガニスタンはどうなるのだろうか。

部族制を基本とし、多様な民族や宗派を抱えるアフガニスタンを中央統治するのは、タリバンと言えども簡単ではなさそうだ。「アラブの春」を思い起こすまでもなく、地域の安定のために強権統治に舞い戻ると想像するのは難くない。いや、20年前の経験に学んだタリバンは、穏健化するのではないかと期待する声がある。国際世論を意識した最近のタリバン幹部の声明を聞く限り、そう思えないこともない。中国共産党ですら、人民の生活向上を、そのための経済の発展を、自らの統治の正統性(正当性)を担保するものとして重視する時代であり、その意味でも国際社会の支援は欠かせない。しかし、そう簡単に性格が変わるものではないと冷ややかに見る目もある。タリバンと言えども一枚岩ではなく、末端まで含めて方針が徹底するとは限らず、現に20年前の統治を彷彿とさせるような過激な動きが末端で出始めているようだ。

西側世界の住民としては、この20年のアフガン人の経験は、最近のミャンマー人の抵抗に表れるように、決して小さなものではなかったと思いたい。中国では、共産党政権が経済発展の一方で監視社会化を進め、民主的な停滞はむしろ強化される一方だが、このパンデミックが時計の針を進めたと言われるように、アフガニスタン(やミャンマー)での民主的な統治の経験は、仮にアメリカをはじめとする西側世界による外来の一時的な支援に基づくものであったにせよ、もはや民主化は不可逆的とも言えるような遷移(サクセッション)の契機になったと、後の世に振り返るようになることを願ってやまない。啓蒙主義思想を持ち出すまでもなく、決定するのはタリバンではなく、住民なのである。

その意味でも、言い訳がましいバイデン大統領の発言には、留意すべきだろう。「アフガン政府軍が自分たちのために戦う気を見せない戦争で、米軍が戦うことは不可能だ。米軍は戦うべきではなく、死者を出すべきではない」、と。その限りにおいてはその通りで、台湾の人々の抵抗の意思が確固たるものである限り、中国共産党は攻めあぐねるだろう。尖閣諸島を守ることでも同様だ。それなのに、日本はアフガニスタン在留邦人保護のために自衛隊機を出す手続きを踏んだようには見えなかったのは、残念だ。国家意思を見せて欲しかった。このあたりは戦後日本人の弱点であろう。

そんな気迫に欠ける日本人の一人ではあるが、この撤退戦の無事をも祈って止まない。

(補足)日経(2021.08.23)によると、「加藤勝信官房長官は23日午前の記者会見で、アフガニスタンに残る邦人らの退避のために自衛隊機3機を派遣すると発表した」ようだ。「今夕に第1便が出発する。国際機関に勤務する邦人に加え、日本大使館などで働いていたアフガニスタン人スタッフを運ぶ計画だ」ということで、先ずはやれやれである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます