今日は中央区土木センターへ家の前の道路補修の申請に行った。場所が蓮台寺なので、久しぶりに蓮台寺に立ち寄って檜垣の塔に参拝した。この蓮台寺は、平安時代の閨秀歌人・檜垣が白川のほとりに草庵を結んだのが寺歴の始まりといい、別名「檜垣寺」とも呼ばれる。

実はつい最近、大正・昭和時代の詩人・小説家である室生犀星の著書「狩衣」の中に、「大和物語 百二十六」を脚色した「檜垣の御」という章を見つけたこともあって蓮台寺に立ち寄ってみたかった。

檜垣の墓ともいわれる「檜垣の塔」

檜垣が閼伽の水を汲んで岩戸観音に日参し供えたという「檜垣の井戸」跡

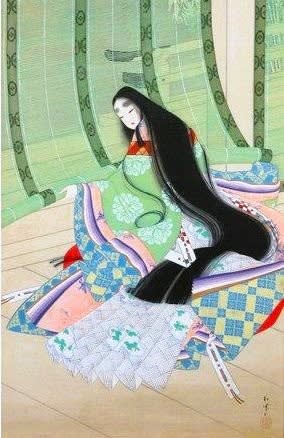

筑紫の国にいたという檜垣の御(ご)という女性は、とても気の利く人で、風流に年月を重ねていた人だった。藤原純友の乱の巻き添えを食って、家も焼け、財産もすべて失って、惨めな生活に落ちぶれていた。

そんな事情も知らず、追討のため京から下った小野好古(おののよしふる)が、彼女の家のあったあたりを訪ね、「檜垣の御という人に、どうすれば逢えるのだ。どこに住んでいるのだ」とおっしゃると、「このあたりに住んでいたのですが」と、お供も言った。

「あわれな、どのような騒ぎでこうなってしまったのか、尋ねたいものだ」とおっしゃると、白髪の老婆が水を汲んで、前を通り、みすぼらしい家に入って行った。ある人が、「この人が檜垣の御です」と言う。

たいへん哀れに思った好古は彼女を呼ばせるが、恥じ入って出て来ず、ただこのように言った。

むばたまの わが黒髪は 白川の みづはくむまで なにりけるかな

(ぬばたまと称えられるような わたしの真っ黒な髪の毛は白く変わり、今では九州は白川の水を汲むような姿に成り果ててしまいました)

と歌を詠んだので、好古はあわれに思い、着ていた衵(あこめ)を脱いで与えたのだった。

◇「水汲む女」を長唄舞踊化した「檜垣水汲みをどり」

実はつい最近、大正・昭和時代の詩人・小説家である室生犀星の著書「狩衣」の中に、「大和物語 百二十六」を脚色した「檜垣の御」という章を見つけたこともあって蓮台寺に立ち寄ってみたかった。

檜垣の墓ともいわれる「檜垣の塔」

檜垣が閼伽の水を汲んで岩戸観音に日参し供えたという「檜垣の井戸」跡

◇大和物語 百二十六「水汲む女」

◇現代語訳

筑紫の国にいたという檜垣の御(ご)という女性は、とても気の利く人で、風流に年月を重ねていた人だった。藤原純友の乱の巻き添えを食って、家も焼け、財産もすべて失って、惨めな生活に落ちぶれていた。

そんな事情も知らず、追討のため京から下った小野好古(おののよしふる)が、彼女の家のあったあたりを訪ね、「檜垣の御という人に、どうすれば逢えるのだ。どこに住んでいるのだ」とおっしゃると、「このあたりに住んでいたのですが」と、お供も言った。

「あわれな、どのような騒ぎでこうなってしまったのか、尋ねたいものだ」とおっしゃると、白髪の老婆が水を汲んで、前を通り、みすぼらしい家に入って行った。ある人が、「この人が檜垣の御です」と言う。

たいへん哀れに思った好古は彼女を呼ばせるが、恥じ入って出て来ず、ただこのように言った。

むばたまの わが黒髪は 白川の みづはくむまで なにりけるかな

(ぬばたまと称えられるような わたしの真っ黒な髪の毛は白く変わり、今では九州は白川の水を汲むような姿に成り果ててしまいました)

と歌を詠んだので、好古はあわれに思い、着ていた衵(あこめ)を脱いで与えたのだった。

◇「水汲む女」を長唄舞踊化した「檜垣水汲みをどり」

2013年4月6日 熊本城本丸御殿 くまもとをどり2013

作詞・作曲: 杵屋六花登 作調:中村花誠

立方:城北高等学校ダンス部

地方:中村花誠と花と誠の会およびサポートメンバー

作詞・作曲: 杵屋六花登 作調:中村花誠

立方:城北高等学校ダンス部

地方:中村花誠と花と誠の会およびサポートメンバー

フォローさせていただいているブログ「

フォローさせていただいているブログ「

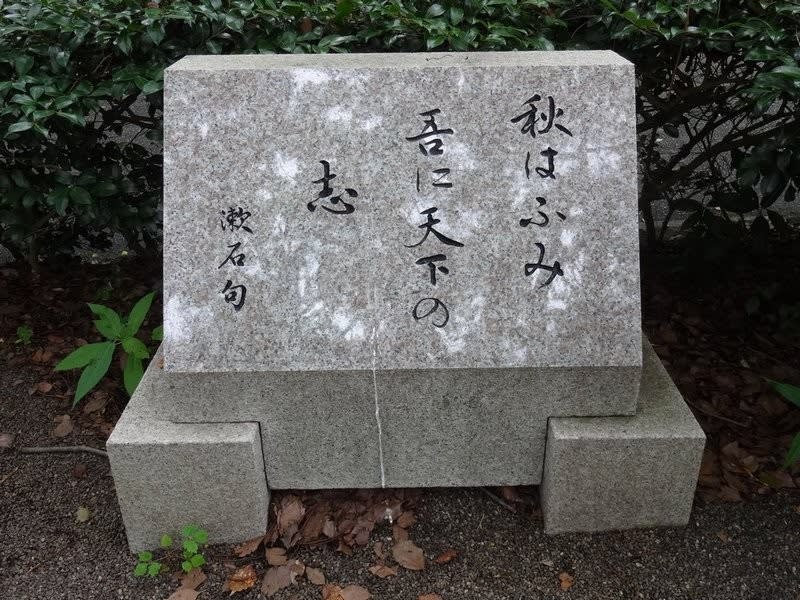

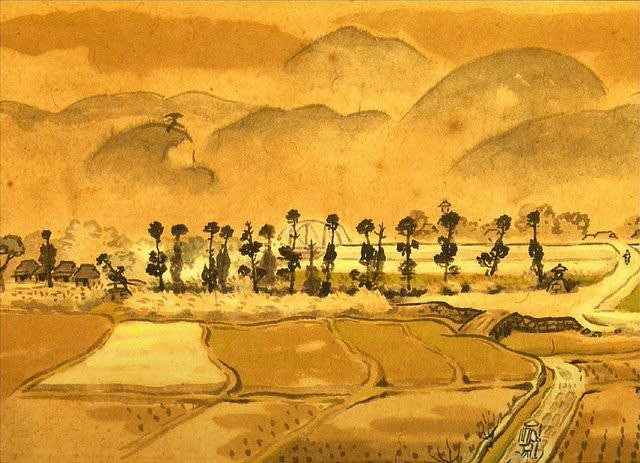

僕の愛読書は夏目漱石の「草枕」と言っていいだろう。と言っても何度読んでもよくわからないところが多いので読み直す回数が多いと言った方が正しいかもしれない。それはともかく、「草枕」の魅力の一つは随所に長唄や民謡や謡曲などが散りばめられていることがあげられる。第二章にこんな一節がある。

僕の愛読書は夏目漱石の「草枕」と言っていいだろう。と言っても何度読んでもよくわからないところが多いので読み直す回数が多いと言った方が正しいかもしれない。それはともかく、「草枕」の魅力の一つは随所に長唄や民謡や謡曲などが散りばめられていることがあげられる。第二章にこんな一節がある。

製作前からNHKの番組などで紹介され、公開を心待ちにしていた映画。「写真映画」というコピーがついているが、1000枚のスチール写真をナレーションと音楽で綴った映画いわば長編スライドショーだ。つまり先般、自分が作ったスライドショーと基本的には同じ作りだ。そういう意味でもとても興味があった。出来映えもだいたい期待どおりだった。自分の作品は客観的な評価が難しいが、他人の作品は良し悪しがよく見える。この作品を見たことで自分の作り方が間違っていなかったなぁと自信にもなった。一つ言わせてもらうと、谷川俊太郎と覚和歌子という二人の詩人が作っているので、ナレーションはもっと詩的なものになるのかと期待していたが、オリジナルの物語だからやむをえないとは思うが、どうしても説明的になってしまうのが残念だった。しかし、覚さん自らやっている語りは好感が持てるし、香川照之の演技達者ぶりは静止画でもわかる。さらに尾野真千子はこれまで出演したどの動画よりも魅力的だ。

製作前からNHKの番組などで紹介され、公開を心待ちにしていた映画。「写真映画」というコピーがついているが、1000枚のスチール写真をナレーションと音楽で綴った映画いわば長編スライドショーだ。つまり先般、自分が作ったスライドショーと基本的には同じ作りだ。そういう意味でもとても興味があった。出来映えもだいたい期待どおりだった。自分の作品は客観的な評価が難しいが、他人の作品は良し悪しがよく見える。この作品を見たことで自分の作り方が間違っていなかったなぁと自信にもなった。一つ言わせてもらうと、谷川俊太郎と覚和歌子という二人の詩人が作っているので、ナレーションはもっと詩的なものになるのかと期待していたが、オリジナルの物語だからやむをえないとは思うが、どうしても説明的になってしまうのが残念だった。しかし、覚さん自らやっている語りは好感が持てるし、香川照之の演技達者ぶりは静止画でもわかる。さらに尾野真千子はこれまで出演したどの動画よりも魅力的だ。

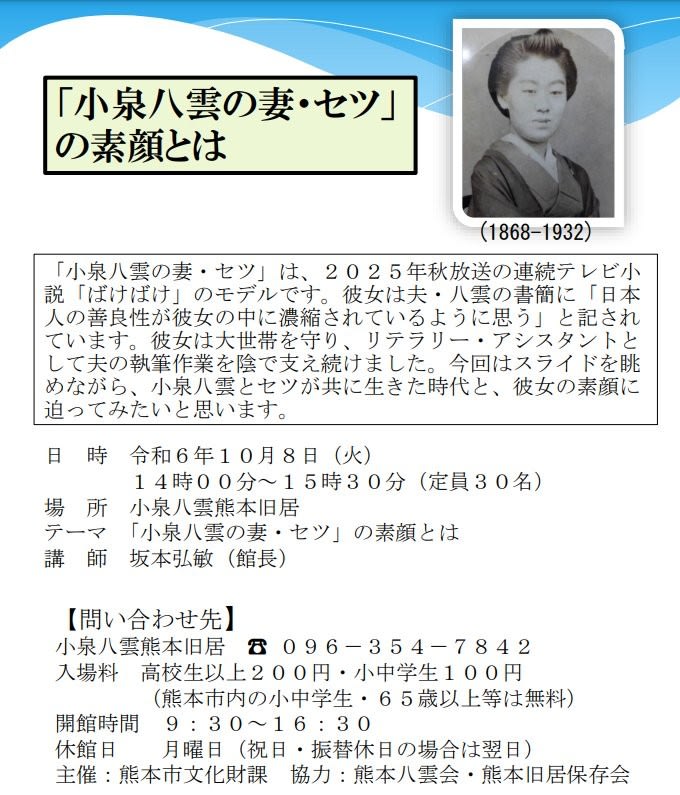

2025年秋から放送のNHK朝ドラ「ばけばけ」のヒロインが小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻セツをモデルとして描かれると発表されてから、急に小泉セツを取り上げたイベントや番組などが目立つようになった。今日、小泉八雲熊本旧居でも「小泉八雲の妻・セツの素顔とは」と題する講座が開かれたので聴きに行った。講師は小泉八雲熊本旧居館長の坂本弘敏さん。ハーンが熊本で五高教師として過ごした月日は3年。熊本でのドラマロケも予定されているという。

2025年秋から放送のNHK朝ドラ「ばけばけ」のヒロインが小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻セツをモデルとして描かれると発表されてから、急に小泉セツを取り上げたイベントや番組などが目立つようになった。今日、小泉八雲熊本旧居でも「小泉八雲の妻・セツの素顔とは」と題する講座が開かれたので聴きに行った。講師は小泉八雲熊本旧居館長の坂本弘敏さん。ハーンが熊本で五高教師として過ごした月日は3年。熊本でのドラマロケも予定されているという。

昨夜来の断続的な強い雨も昼過ぎにはやんだので、猛暑で控えていた散歩に久しぶりに出た。いつも車で通り過ぎる「夏目漱石内坪井旧居」の門を約1年ぶりにくぐった。8名ほどの来館者と一緒になったが、そのうち5名は外国人だった。ひととおり見て回った後、座敷に腰を下ろして庭を眺めながらひと息ついていると、床の間の掛軸の句「菫ほどな小さき人に生まれたし」が目に入った。この句については以前、ブログのネタにしたのでさておき、2,3日前に再読した漱石の「草枕」に登場する俳句のことを思い出した。

昨夜来の断続的な強い雨も昼過ぎにはやんだので、猛暑で控えていた散歩に久しぶりに出た。いつも車で通り過ぎる「夏目漱石内坪井旧居」の門を約1年ぶりにくぐった。8名ほどの来館者と一緒になったが、そのうち5名は外国人だった。ひととおり見て回った後、座敷に腰を下ろして庭を眺めながらひと息ついていると、床の間の掛軸の句「菫ほどな小さき人に生まれたし」が目に入った。この句については以前、ブログのネタにしたのでさておき、2,3日前に再読した漱石の「草枕」に登場する俳句のことを思い出した。

万葉集の成立から約200年後に完成した清少納言の「枕草子」第六十七段「草の花は」の條に次のような一節がある。

万葉集の成立から約200年後に完成した清少納言の「枕草子」第六十七段「草の花は」の條に次のような一節がある。

「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」

「その鏡の池へ、わたしも行きたいんだが……」