今日は磐根橋を渡った先から坪井の方へ降りる道を散歩した。曲がりくねった坂を下りながら、3年前、熊本博物館学芸員の中原幹彦先生からお誘いいただき、考古学講座の皆さんと熊本県伝統工芸館の裏にかつてあった坪井川船着場の現地調査に参加させていただいた時のことを思い出した。旧坪井川の船着場跡のほか棒庵坂から下る「あずき坂」や旧坪井川に架かる「折栴檀橋」の痕跡をと思ったのだが、残念ながら生い茂った草木で前に進めず断念した。

今日は磐根橋を渡った先から坪井の方へ降りる道を散歩した。曲がりくねった坂を下りながら、3年前、熊本博物館学芸員の中原幹彦先生からお誘いいただき、考古学講座の皆さんと熊本県伝統工芸館の裏にかつてあった坪井川船着場の現地調査に参加させていただいた時のことを思い出した。旧坪井川の船着場跡のほか棒庵坂から下る「あずき坂」や旧坪井川に架かる「折栴檀橋」の痕跡をと思ったのだが、残念ながら生い茂った草木で前に進めず断念した。その「折栴檀橋」について以前、津々堂さんが「明治初期の熊本の町名にある比丘尼橋は折栴檀橋の誤りである」と書かれたブログ記事があった。たしかに「折栴檀橋」が正しい呼び名なのだろう。しかし、仮にも熊本県(当時は白川県)が明治6年に発行した町名図の表記を間違うだろうかとずっと疑問に思っていた。ひょっとしたら「比丘尼橋」というのが俗称だったのではあるまいか。そんな時、ふと郷土史家・鈴木喬先生(2010年没)が「市史編さんだより」の中に書かれた「熊本の花街」シリーズのことを思い出した。鈴木先生の文章の中に次のような一節がある。

――文化年間(1804ー1818)のはじめ頃、城の三の丸の西側に当る段山一帯には私娼が群をなしていた。城内の大身の武家屋敷や新町・古町の商家にも近いため、知行取りの仲間、小者や町家の若者らの中には段山通いが普通のこととなっていた。このような私娼は本山や竹部にも巣喰っていたといい、熊本府中町筋のそこここにある料理茶屋や飲み屋にも住み込みで、浮かれ男を誘う芸事半分の娼妓も多かった。藩ではこのような状況を粛正しようとして、無届けの料理茶屋に廃業や転業を命じているが、大した効果も上らぬままに幕末を迎えるに至ったのである。――

旧藩時代、熊本城の城下町は「古町、新町、坪井、京町」の四町を中心に整備されていた。三の丸の西側の風紀の乱れは反対側の坪井周辺も似たような状況にあったことが考えられる。坪井方面から登城する侍らが通る「折栴檀橋」付近にも私娼が跋扈していた可能性はある。鈴木先生の文章にも「竹部」が含まれている。橋のたもとで屯する私娼たちを見て、いつの頃からか人々は「比丘尼橋」と呼び始めたのかもしれない。これはあくまでも僕の想像に過ぎないが。

3年前の現地調査エリア(〇で囲った部分)

▼旧坪井川の様子(2024.11.15)

今日は散歩の途中、監物台樹木園が開いていたので入ってみた。久しぶりに園内を回ってみたが、園内の手入れが行われていないようで雑草が伸び放題の状態だった。「祇王寺祇女桜(ぎおうじぎじょざくら)」の前まで来た時に、3輪の花が開いていることに気付いた。今秋、異常な暑さが続いたので季節を勘違いしたのだろう。今年の春の開花時季には監物櫓が再建工事中だったため、樹木園は閉鎖中でこの「祇王寺祇女桜」の開花を見ることができなかったので、わずか3輪でも見られたことはちょっと得した気がした。

今日は散歩の途中、監物台樹木園が開いていたので入ってみた。久しぶりに園内を回ってみたが、園内の手入れが行われていないようで雑草が伸び放題の状態だった。「祇王寺祇女桜(ぎおうじぎじょざくら)」の前まで来た時に、3輪の花が開いていることに気付いた。今秋、異常な暑さが続いたので季節を勘違いしたのだろう。今年の春の開花時季には監物櫓が再建工事中だったため、樹木園は閉鎖中でこの「祇王寺祇女桜」の開花を見ることができなかったので、わずか3輪でも見られたことはちょっと得した気がした。

ブログをフォローさせていただいている「

ブログをフォローさせていただいている「

父が残した備忘録の中で印象深いエピソードがいくつかある。その一つがかつて「土手券」と呼ばれた町芸者の話。「土手券」についてはこれまで何度かブログのネタにしたが、父が小学生の頃、祖母と二人で街中を歩いていて出会った老女がかつて祖母の実家の酒宴によく呼ばれていた「土手券」だったという話だ。この話によって祖母の実家の裕福な暮らし向きが初めてわかった。

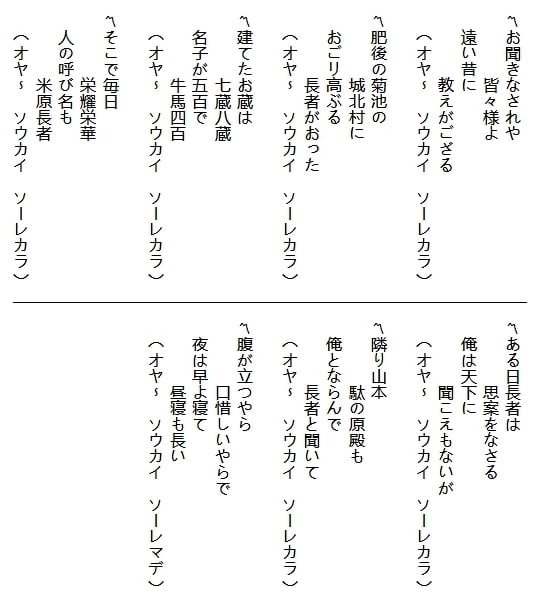

父が残した備忘録の中で印象深いエピソードがいくつかある。その一つがかつて「土手券」と呼ばれた町芸者の話。「土手券」についてはこれまで何度かブログのネタにしたが、父が小学生の頃、祖母と二人で街中を歩いていて出会った老女がかつて祖母の実家の酒宴によく呼ばれていた「土手券」だったという話だ。この話によって祖母の実家の裕福な暮らし向きが初めてわかった。

今日は所用で旧浜線を通ったので足を伸ばして御船町まで行ってみた。この町は若い頃、営業でよく訪れた懐かしい町。今回の目的は、平安時代末期、源平の屋島の戦いで源氏方の那須与一が射落とした扇を掲げた平家の官女・玉虫御前の故郷をたずねること。随分前から話には聞いていたが、現地を訪れたことは一度もない。

今日は所用で旧浜線を通ったので足を伸ばして御船町まで行ってみた。この町は若い頃、営業でよく訪れた懐かしい町。今回の目的は、平安時代末期、源平の屋島の戦いで源氏方の那須与一が射落とした扇を掲げた平家の官女・玉虫御前の故郷をたずねること。随分前から話には聞いていたが、現地を訪れたことは一度もない。

破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎をデザインした新千円札の発行が4日後に迫った。そこであらためて4年前のブログ記事「JIN -仁- の時代の蘭方医(その2)」を読み直してみた。これは大阪大学名誉教授の芝哲夫氏が著した文章「北里柴三郎の生涯と適塾門下生」の中から抜粋したものである。

破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎をデザインした新千円札の発行が4日後に迫った。そこであらためて4年前のブログ記事「JIN -仁- の時代の蘭方医(その2)」を読み直してみた。これは大阪大学名誉教授の芝哲夫氏が著した文章「北里柴三郎の生涯と適塾門下生」の中から抜粋したものである。